|

Les articles suivants, sont reproduit avec l'aimable autorisation du site http://www.espritsnomades.com/artsplastiques/artemoff.html

l'integralite de ces articles et document se trouve sur ce tres beau site dedie à la litterature, la musique et la peinture http://www.espritsnomades.com/artsplastiques/peinturetoulouse.html#artemoff

A quoi tient la postérité d’un peintre?

Le plus souvent à ses

galeristes et à ses marchands de tableaux, aussi mettre dehors Kahnweiler, se

fâcher avec la terre entière et le reste du monde en plus, ne favorisent pas

forcement une carrière.

On croit savoir que

dans sa période parisienne il terminait les fameux cous de Modigliani, inspirait

Picasso, pique-assiette de toutes les idées neuves et grand voleur d’héritage

pictural.

Dans sa demeure à

Revel, face au lac de Saint-Ferréol, les pins transportent encore les échos des

grandes fêtes où même les buissons gémissaient. Ce n’était pas de la menthe oh

non, malgré les liens matrimoniaux, qui coulait alors, mais le sang vif des

cosaques mordant dans la vie. Viscéralement enfant du Don où il naquit en 1892, il en gardera la violence et la folie slave. Sabre au clair il pourfendra donc la peinture et ne pourra jamais se laisser mettre en cage dans un atelier ordonné. Nostalgie des grandes courses, des chasses fantastiques aux amazones,, il ne respirait que dans l’espace et les steppes du temps. Loup des steppes lui-même, il était un feu incandescent que le poète Maïakovski sut reconnaître.

Puis vinrent les dispersions, et l’œuvre d’Artemoff fut un temps quasiment entrée en clandestinité, avec parfois lors de ventes aux enchères l'apparition d'une de ses œuvres.

Ce temps de catacombe

est enfin fini. Elle resurgira un jour, éclatante, et honte à ceux qui n’auront pas su conserver la collection du plus grand peintre que Midi-Pyrénées ait connu. Certains furent fidèles malgré le caractère abrupt du bonhomme: Christian Schmit, Michel Roquebert, la galerie Simone Boudet à Toulouse qui le vit venir souvent poser une toile contre un peu de reconnaissance. Maintenant son oeuvre est à l’encan dans les salles de vente et une seule rétrospective de son œuvre en 1992, aura jamais été réalisée en ce bas monde, avec l’aide du Conseil Général de la Haute-Garonne, et de la ferveur un peu coupable de sa fille Marie, seule à se battre encore avec quelques amis. Ainsi je découvris cette peinture faite aux sentiments et au couteau, maillon essentiel de la peinture contemporaine. Que dire de sa peinture ?

Fauve au milieu de sa

peinture fauve, feulante à grands coups de couleurs où le rouge transparaît le

plus souvent.

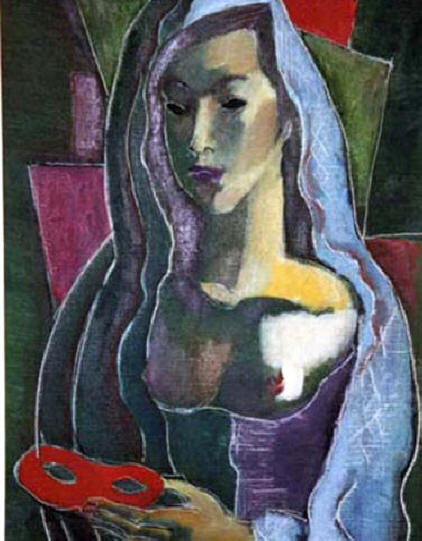

A l’enterrement du

peintre, des femmes aux seins nus s’enlacent, leurs ventres semblent plein de

rosée, les regrets restent deux pas derrière , les têtes sont coupées, qui les

ramassera ? Ce sentiment de la mort, de la blessure se mélange souvent à ces femmes statues, plus maternelles que charnelles qui ne se penchent pas vers vous, mais vous regardent, lointaines.

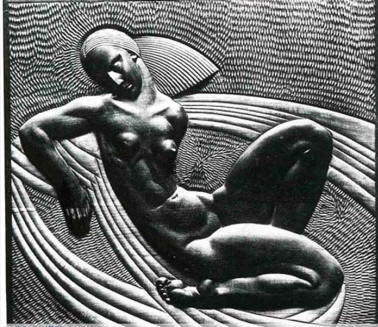

Les formes sont

pleines et hiératiques, totems de la douleur ou de l’attente, et tout est muet

jamais on ne peut imaginer que ses tableaux vont prendre la parole. Un sommeil est tombé sur Artemoff, comme le roi Arthur il reviendra. Sa magie sera intacte aujourd’hui et pour l’éternité. Gil Pressnitzer

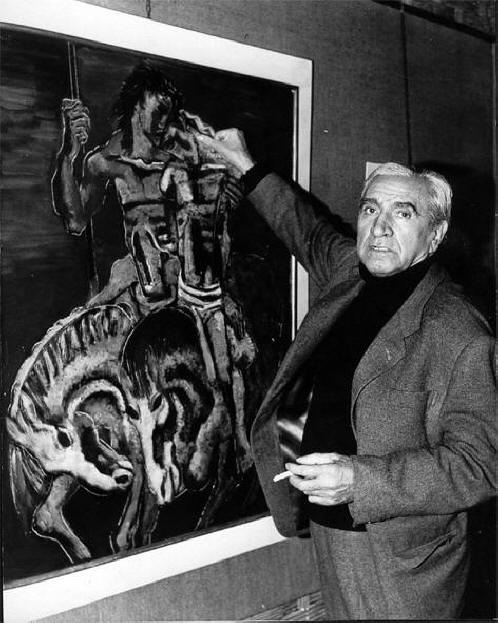

Michel RoquebertSolitaire et têtu, un Cosaque égaré dans la Montagne NoireGeorges ArtémoffC’est un homme des steppes, et il vit à Revel, au pied de la Montagne Noire, dans une jolie maison bourgeoise. Entre les meubles anciens, les gravures rares, les boiseries travaillées, il promène sa stature de cavalier slave, son visage à la fois rude et doux, son accent chantant où les voyelles s’allongent entre des « r » qui roulent mollement. Il a connu les plus grands peintres de son temps : l’Italien Modigliani, mort à 36 ans, l’Espagnol Juan Gris, mort à 40, et tout ceux qui comme lui, autour des années 1910 et 1920, ont fait de Montparnasse la capitale de la peinture mondiale. Il passa au travers de bien des révolutions ; la russe d’abord, puis celles de l’art : cubisme, expressionnisme, tout ce que l’imagination créatrice et bouillonnante des hommes inventa pour s’exprimer toujours plus. Seul, il a poursuivi son chemin.. Son domaine, aujourd’hui : une véranda qui lui sert d’atelier l’été ; des plantes vertes, des pierres romanes, qu’il adore. C’est là que je suis allé le retrouver. - En quelle année êtes-vous né ? - Je ne sais pas exactement. Ce devait être en 1896. Je suis né à Oroupinskaia, sur le Don, dans une famille cent pour cent cosaque. Mon père était médecin militaire, et ataman, c’est-à-dire chef de village. Une sorte de maire et de chef d’escadron en même temps, c’était cela chez nous, l’ataman. Quand il ne faisait pas l’affaire, on le renvoyait et on en mettait un autre à sa place. Nous avons toujours été un peuple démocratique... - Comme tous les Cosaques, vous êtes-vous lancé tout enfant dans la carrière militaire ?

- Chez nous, traditionnellement, on était cadet de 7 à 18 ans. On en sortait lieutenant de cavalerie. Moi, cela m’embêtait d’être embrigadé. Tout jeune, j’avais commencé à dessiner et à peindre. C’est très rare chez nous, d’ailleurs. Les Cosaques sont des cavaliers, des danseurs, des musiciens, des chanteurs, mais pas des peintres. Enfin, moi, je peignais. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je me revois toujours en train de gribouiller. Alors j’ai obtenu une bourse pour l’Académie des beaux-arts de Rostov. Je dois d’ailleurs dire que ma mère aussi dessinait. - Et à Rostov, qu’avez-vous appris ? - Rien. Il me semble que naturellement, spontanément, j’étais... impressionniste, si vous voulez Vous savez, Signac, les petits carrés... A 17 ans, j’ai fait ma première exposition. Et, ma foi, elle a plu. Au bout de trois ans, je suis allé aux Beaux-Arts de Moscou, pour compléter Rostov. - Et là ? - Je suis arrivé à Moscou à une époque où le réalisme y était en vogue, un réalisme fort puissant. Bien sûr, l’impressionnisme, le fauvisme, commençaient à arriver de Paris. Mais on a quand même été étonné de voir un jeune impressionniste qui, lui, arrivait des steppes... Seulement, ; voyez-vous, ce qui m’a le plus frappé alors à Moscou, c’était le climat révolutionnaire. Il y avait beaucoup de révolutionnaires dans le milieu où je vivais, un milieu d’étudiants et d’artistes, bien sûr. Stanislawsky, par exemple, cet homme qui a complètement rénové le théâtre - et que ma mère connaissait, d’ailleurs - c’était un révolutionnaire. Tout cela est très important. Il y avait chez les intellectuels un extraordinaire bouillonnement. C’était la Révolution qui approchait. Et dans tout ça, j’ai obtenu une bourse pour aller étudier la peinture, soit à Paris, soit en Italie. J’ai choisi Paris. J’y suis arrivé juste avant la guerre, ; en 1913...

- Alors je vous pose la même question . A Paris, qu’est-ce qui vous a frappé ? - Tout. Tout m’a frappé. J’ai perdu ma technique. Je me suis senti complètement déraciné. - Vous avez très vite lié connaissance avec les peintres de Montparnasse... - Bien sûr, j’ai débarqué à Montparnasse ! Zadkine m’a d’abord prêté son atelier, cité Falguières. Ce Zadkine ! Il avait un chien extraordinaire, un dogue de Bordeaux. J’ai toujours eu une passion pour les chiens. A la Rotonde, en se rencontrait tous. Il y avait là Soutine, Krémègne, Modigliani, Pascin, bien d’autres encore. Et puis on allait d’atelier en atelier, on échangeait des idées. Je payais souvent à boire et à manger, car j’étais privilégié : j’avais de l’argent... - Vous avez aussi rencontré Picasso... - Oui. Un jour, je vois arriver un petit apache, avec une casquette américaine. On me dit : « C’est Picasso ». Je suis allé chez lui. Il collait des bouts de journaux et peignait avec du cirage. Ça m’a étonné... - Et le cubisme, vous a-t-il étonné ? - Le cubisme m’a bouleversé et ahuri en même temps. Mais je ne voulais pas suivre ce chemin. Peu à peu, je l’ai étudié, mais je n’ai jamais été cubiste. - La guerre a éclaté, vous vous êtes engagé, et vous avez été grièvement blessé... - Je suis d’une race guerrière ! Je n’ai pas voulu rester en arrière, comme un lâche. Je voyais partir de vieux poilus. J’ai voulu partager leur sort. Mais tout ça n’a rien à voir avec la peinture, ce sont des choses personnelles, je n’aime pas en parler. - La guerre finie, vous êtes revenu en Russie, une unique et dernière fois... - Oui, je suis allé revoir ma famille. C’était en pleine Révolution. Quand j’ai voulu rentrer à Paris, ça a été très compliqué. D’abord, j’ai tout perdu. Des documents, mes biens, mon argent, mon cheval... J’ai été bloqué en Turquie, où j’ai attendu de longs mois mon visa. - Avez-vous fui la Russie ? - Non. Même sans la Révolution, je serais rentré à Paris. On m’avait gardé mes toiles, mon atelier m’attendait. Je sentais que c’était là qu’il me fallait travailler. - Vous voilà donc, en 1920, peintre à Paris. Que faites-vous exactement ? - De la décoration. Beaucoup de décoration. Des cafés, des boîtes de Montmartre. J’ai beaucoup de commandes et, ma foi, je vis bien, je gagne de l’argent. Mais aussi je peins, je sculpte, j’expose, j’obtiens des médailles, d’abord d’argent, puis d’or. Un jour, je veux partir six mois en Corse. J’y reste six ans. Puis je m’achète une petite maison à Clamart, où je reste jusqu’à cette guerre, avec une paire de setters irlandais. Je chasse, je pêche. Rien d’extraordinaire, vous voyez. Je suivais mon petit chemin.

- - Justement, ce chemin qui est le vôtre, pouvez-vous le définir ? - Je crois que, très jeune, mon chemin était indiqué. Quand je dessinais, c’était sous l’influence des grands maîtres anciens : Breughel, Dürer, Holbein, Cranach, et aussi Vinci. Ils m’ont marqué, en tant que dessinateurs. La peinture proprement dite me touchait moins. Quant au cubisme, non, ce n’était décidément pas mon chemin. J’étudiais, mais je voulais m’exprimer librement. Vous savez, j’ai toujours travaillé seul, dans un isolement assez farouche. Ce que je voulais avant tout, c’était avoir un dessin très fort, j’étais hanté par les anciens. C’était ça, pour moi, l’essentiel. Alors je travaillais, et je n’aimais pas beaucoup la société . - Vos rapports avec les marchands ? - Humm ! Je n’ai jamais voulu travailler par contrats avec les marchands. Le marchand de Modigliani me l’a proposé, j’ai refusé. J’avais des commandes, j’étais assez aisé, alors que Modigliani, lui, crevait de faim. Vous comprenez, si le marchand vous dit : « Vous faites très bien les roses, il faut faire des roses », vous faites vingt toiles de roses par mois ! Je n’ai pas voulu. J’étais libre, j’avais de l’argent, je n’avais pas besoin de passer par là. Pourtant, on a besoin des marchands pour arriver. Mais moi, je n’ai pas d’esprit pratique, pas du tout. J’ai raté Paris à cause de mon entêtement. Mais j’ai peut-être, quand même, trouvé mon chemin.

- C’est la seconde guerre mondiale qui vous a amené dans le Midi. Mais pourquoi Revel ? - Je me suis d’abord replié à Castelnaudary, puis à Toulouse. Mais comme je n’étais pas encore naturalisé, et que la Gestapo rôdait, je suis allé à Soréze, où je suis resté une dizaine d’années. Puis, comme ma femme avait une maison à Revel, on s’est installé à Revel. C’est quand j’étais à Soréze que j’ai connu cet homme merveilleux qu’était le poète carcassonnais Joë Bousquet. Et maintenant, vous voyez, je travaille. J’expose de temps en temps à Paris, chez Gérard Mourgue, chez Jeanne Castel. - Vous avez des toiles au Musée d’art moderne ? - Oui, Jean Cassou en a acheté deux, ou trois peut-être. - Quels sont les peintres modernes que vous aimez ? - Ucello. Vous riez ? Que voulez-vous, je suis un démodé. Pour moi, je vous le répète, les grands maîtres, ce sont Cranach, Holbein, Bosch aussi. C’est leur énorme technique que je voulais, comment dirais-je ? mettre comme fondation à mon propre métier, pour ensuite me libérer et m’exprimer comme je veux. Mais ça demande des années. - Picasso ? - C’est un grand. Un démiurge. Je l’aime beaucoup. Mais pas quand il s’éloigne des réalités, pas quand il cherche à épater le bourgeois. - Juan Gris ? - Beaucoup aussi. Je l’ai beaucoup aimé. Il a fait des choses merveilleuses.

Propos recueilli par Michel ROQUEBERT. 18 novembre 1962. RETOUR LIQUORISTES DE REVEL GET

|