| Par Jean Paul

CALVET Tiré à part de la revue de la Société d’ Histoire de

Revel Saint Ferréol

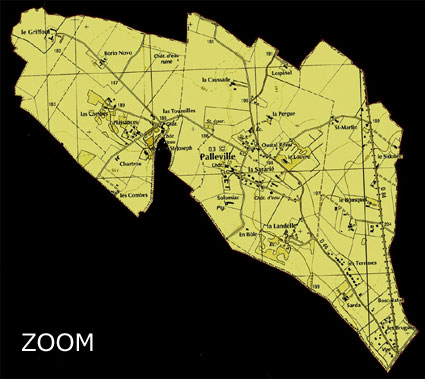

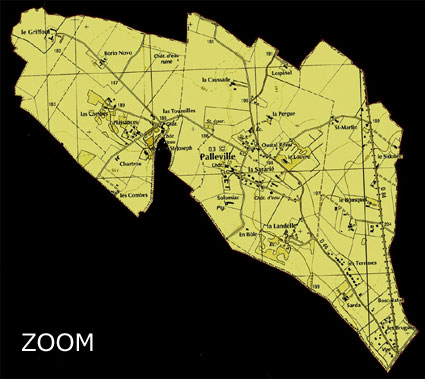

SITUATION GEOGRAPHIQUE

L'établissement antique d'En

Solomiac se situe sur la commune de Palleville au

sud-ouest du département du Tarn, à 5 kilomètres au nord

de Revel. Le site archéologique forme au sud - sud est

de Palleville un triangle, limité à l'ouest par la route

qui va de la ferme d'En Bole au château, au nord - nord

est par la route qui relie le château au croisement La

Landelle-Poudis, au sud – sud est par un ancien chemin

en creux qui rejoint la ferme d'En Bole au croisement

précité.Des vestiges ont toutefois été repérés en faible

quantité (fragments d'amphores le plus souvent) dans les

champs situés au nord ouest du château de La Landelle et

de l'autre côté de la route qui passe devant la ferme

d'En Solomiac, des tesselles de mosaïques y auraient été

relevées (2).

1. Cette étude n'aurait pu être menée à bien sans l'aide précieuse

de Michel PASSELAC du CNRS (Le Présidial à Castelnaudary) qui a

effectué les déterminations du mobilier archéologique et m'a

aimablement conseillé, de l'équipe du Lycée VINCENT_AURIOL de Revel

dans le cadre d'un P.A.E (Mlle MAS-BOURNIQUEL- Messieurs

BLANQUET-DUPEYRON-ESPENON et M. LAMANETRE qui a dessiné avec

beaucoup "d'art" certaines pièces archéologiques), le Service

Régional d'Archéologie qui m'a donné les autorisations (n°41-1986 et

n°20 - 1987). Je remercierai tout particulièrement la famille VITRAC

habitant "La Sarrarié" qui inlassablement prospectera et protègera

le site, Jean VITRAC sera à l'origine de belles trouvailles...

2. Renseignements fournis par Roger Jullia

HISTORIQUE DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES

Dès la fin du XlX° siècle, le

site est publié par Alfred Caravin Cachin (3).

Il mentionne la découverte près du château de la Landelle d'une inhumation gallo

romaine tardive du IVe siècle. Caravin Cachin ne localise pas avec précision le

lieu de la découverte et c'est regrettable. C'est en effet au début du mois

d'avril 1866, que des ouvriers terrassiers rencontrèrent une fosse renfermant un

squelette humain accompagné de vases et d'objets en fer. La sépulture fut en

partie détruite ou rebouchée.

Mme Dunal, propriétaire des lieux, garda les objets qui accompagnaient le corps

:

- deux vases en terre rouge mesurant l'un 5 cm de hauteur, l'autre 8 cm de forme

"gracieuse" ne renfermaient que de la terre.

- un éperon en fer.

- deux monnaies frustes en bronze du bas empire.

Les travaux agricoles ont du très tôt, remonter en surface des vestiges

archéologiques, le site dans son intégrité n'a pu échapper à la connaissance des

habitants locaux. II faut attendre 1968, pour qu'un premier sondage effectué par

Monsieur Cabot, de Puylaurens, démontre que les couches archéologiques sont

encore par endroit encore en position stratigraphique, malgré les labours qui

depuis la mécanisation des années 50 sont plus profonds.

II note la présence de tégulae à 40 cm de profondeur (zone 2) et une présence

importante de fragments d'amphores (zone 1).

3. CARAVIN CACHIN – 1866

LE SITE ANTIQUE DE PALLEVILLE

publication des « CAHIERS DE L’ HISTOIRE DE Revel »

(Société d’

Histoire de Revel Saint Ferréol)

numéro 8 – 2002 – p.35-51 |

Le 19 septembre

1971, la Société de Recherches Spéléo Archéologiques du Sorèzois et

du Revélois effectue un sondage de 1,50 m sur 1,50 m dans la zone 2. Une stratigraphie est

relevée :

- de 0 à 0,30 m: terre cultivée

- de 0,30 à 0,45 m: couche argileuse jaunâtre avec toiture effondrée,

céramique sigillée en faible quantité

- de 0,45 à 0,60 m: niveau très net d'incendie

- de 0,60 à 1,00 m : couche sablonneuse, période d'habitat, grosse

densité de céramiques sigillées et commune (période de la tène)

- au dessous de 1,00 m : argile compacte en place.

Le rapport de 1971 mentionne "qu'aucun élément ne peut préciser la

datation du niveau final d'incendie - niveau qui doit marquer au bas

empire la fin ou la reconversion de la grande villa".

Des pilettes d'hypocauste sont reconnues (4). |

|

En 1972, après lecture d'une photographie aérienne, un endroit est repéré au

nord de la zone 7. Un sondage démontrera qu'il s'agit d'une tombe funéraire

d'époque tibérienne.

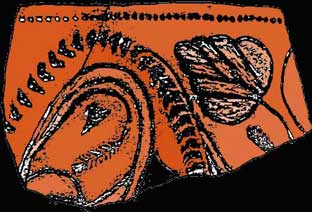

Thierry Martin publiera (5) après ce sondage une forme lisse rare de l'atelier

de Crambade (atelier de potiers tarnais - groupe de Montans).

La forme étant

incomplète, elle permettra toutefois d'avoir une meilleure connaissance sur les

productions de cet atelier situé près de Montans. En mai 1972, un autre sondage

est réalisé permettant de reconnaître trois niveaux d'habitat, le plus ancien

situé à 1,50 m de profondeur a livré quelques tessons de céramique campanienne,

des vases du type de la tène III à décors ondés.

Des prospections ponctuelles ont été effectuées durant

plusieurs années, livrant un matériel important.

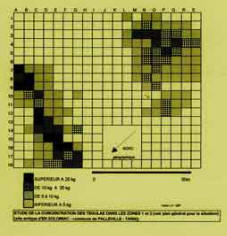

Dès 1986, une étude exhaustive de la surface du site sera menée (6), avec

notamment la mise en place d'une prospection fine par maillage des zones 1 et 2

qui permettra de révéler le "spectre " d'une grand bâtiment (voir

document 1)1.

4. BLAQUIERE C. - 1972-73

5. MARTIN Th. - 19836. Ce travail sera effectué dans le cadre d'un projet

d'action éducatif au sein du lycée VINCENT_AURIOL de Revel( Mlle Mas -

Bourniquel, Messieurs Blanquet - Dupeyron - Espenon - Lamanètre) et l'aide

précieuse de la famille Vitrac, habitant La Sarrarié.

Les résultats ont été obtenus en traçant des carrés de 5 m de côté, et en

relevant et pesant les tégulae présentes dans ces carrés.

Le dessin final laisse apparaître le "spectre" de bâtiments antiques.

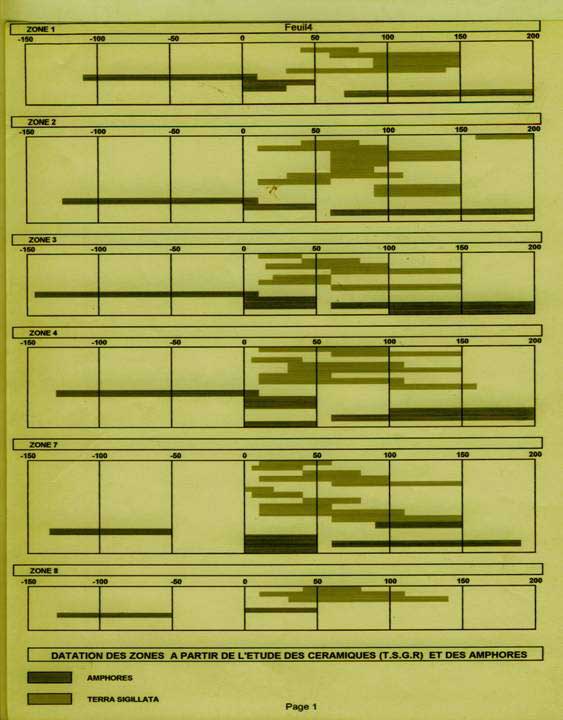

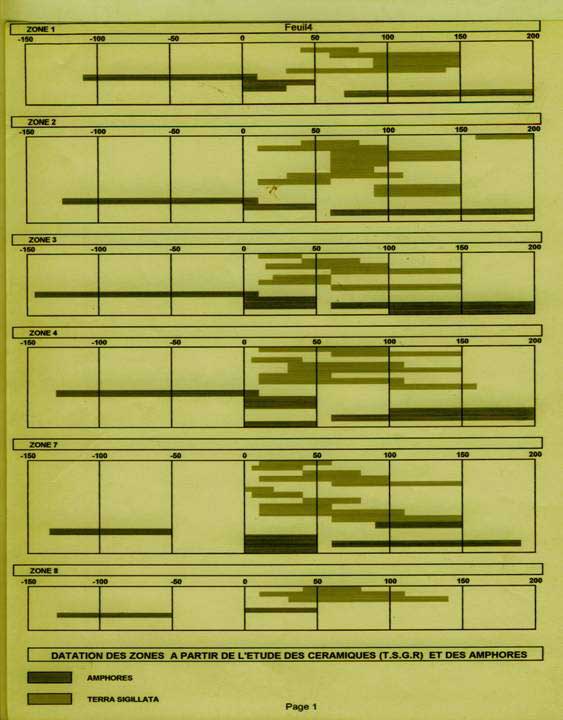

En 1987 et 1988, la prospection fut sélective avec tri du matériel par zone, la

problématique étant de mieux dater les zones les unes par rapport aux autres et

d'évaluer la chronologie des zones ou leur contemporanéité.

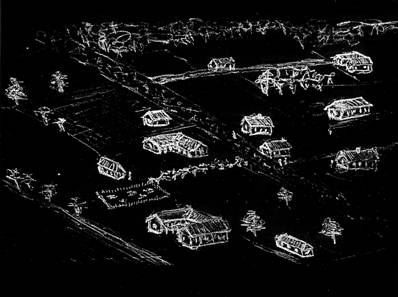

L'analyse des résultats démontre que les neuf zones repérées sont bien

contemporaines entre elles et que nous avons un ensemble homogène qui va

essentiellement du Ier siècle avant J.C. jusqu'à la fin du IIe après. J.C. ou le

IIIe siècle (forme Hayes 197).

A la fin du II° siècle ou pendant le III° siècle le site est abandonné

définitivement Le site a pu être occupé à des périodes antérieures,

la présence de mobilier néolithique semblerait le prouver (haches polies)

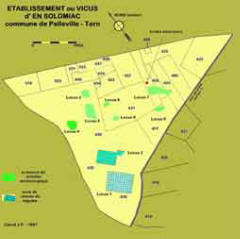

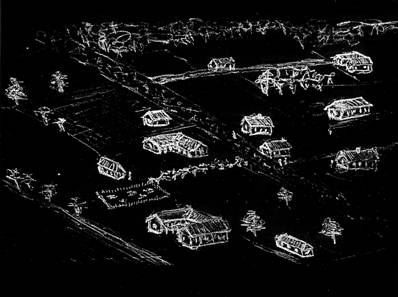

ETABLISSEMENT OU VICUS D' EN SOL0MIAC (plan d'ensemble) Sur plus de 15

hectares, nous avons repéré 9 zones archéologiques. D'autres sont certainement

non repérées à ce jour. Le quadrillage des zones 1 et 2 correspondent au

maillage effectué en 1987 (voir détail sur autre planche dessin) |

ACCUEIL

Site d’En Solomiac – UN TOIT EFFONDRE

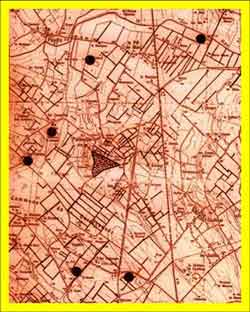

Des prospections dans un rayon de quelques kilomètres autour de Palleville

démontreraient que plusieurs sites antiques "s'agencent " autour de Palleville

(voir document ).

Les études menées par Michel PASSELAC pour la région située entre Bram et

Castelnaudary démontrent pour certaines zones, des distances entre établissement

d'environ 1375 m (à 45 m près la distance de deux centuries).

Les six sites autour de Palleville ont des distances variant de 2000 m - 1500m -

1000 m- 700 m, encore faut il prendre en considération le fait que de nombreux

sites restent à découvrir.

On s'accorde à dire que les exploitations pouvaient s'étendre sur quatre

centuries soient 200 hectares (voir note bas de page 7).

Ces éléments pourraient plaider pour l'existence d'une centuriation antique dans

notre plaine au l° siècle.

Les superficies données pour les grands domaines antiques agricoles ("villae"

) varient de 1500 à 3000 mètres carrés (pour la partie construite), pour le

site d' En Solomiac nous rencontrons des vestiges archéologiques sur plus de 120

000 m2 …

Nous pourrions donc être en présence d'un petit vicus, peut être le "CRODUNUM"

ou "VULCHALO" cités dans le "PRO FONTEIO" de Cicéron (8)- mais la démarche n'est

pas très rationnelle et scientifique - il faudrait découvrir une preuve comme à

Bram… (inscription de dédicace du théâtre antique d' Eburomagus).

Les travaux de remembrement effectués en 1992 ont donné lieu à des fouilles de

sauvetage (Club Archéo de Puylaurens et Musée de Revel) qui n'ont apporté que

peu d'éléments importants pour la connaissance du site (dépotoir d'amphores

fouillé et fond de construction).

7. Passelac M. – 1983

8. Labrousse M.- 1968 - voir essentiellement le chapitre VI et 142 (notice 38 de

bas de page ... le baron Desazars de Montgaillard n'hésitait pas à situer

CRODUNUM à Revel (qui serait un ancien VIRODUNUM - il doit s'agir de Berniquaut

) |

Distribution des sites autour de

Palleville et traces de centuriations

antique |

FOUILLES DE 1992 SITUATION - CADASTRATION ANTIQUE

En prenant exemple sur les travaux de

Georges Baccabrère pour le Toulousain, et Michel Passelac pour la région Bram -

Castelnaudary, nous avons essayé de retrouver des traces de cadastration

antique. |

L'analyse des cartes et des cadastres actuels ou napoléoniens démontre une

"certaine linéation" dans le parcellaire autour de Palleville, dont

l'orientation pourrait évoquer une « pertica » toulousaine. Cette

orientation est approximative de 30 à 35 ° Est.

Mais nous resterons prudent quant à l'interprétation de ces constatations.

Cette cadastration antique témoigne à la fois d'un souci d'organisation et de

contrôle fiscal, mais aussi d'une mise en valeur des terres .

Le Lauragais aurait pu s'intégrer aux deux grands systèmes successifs orientés à

21° ('pertica" narbonnaise) puis à 30° (' pertica" toulousaine).

Les nombreuses villas gallo-romaines de la plaine de Revel sont le signe d'une

exploitation intense du potentiel agricole de notre région. |

|

Près de Montgey, le site de Saint Barthélemy présente une partie agricole

exceptionnelle avec un bâtiment de plan basilical dont la charpente était

soutenue par deux rangées de piliers (plus de 1500 rn2).

La répartition de ces « villae » est semble-t- 'il identique à celle des

cadastrations romaines : elle privilégie les plaines et néglige les zones de

reliefs abrupts et les terrains arides.

La distribution des sites antiques avoisinant Palleville semble démonstrative.

La rivière du Sor n'est pas très éloignée et forme à cet endroit un important

méandre qui conditionne peut être la présence de ces établissements, dont la

fonction première devait être agricole et/ou pastorale.

La vallée du Sor a du depuis la période acheuléenne (paléolithique inférieur)

être une voie de passage et d'échanges commerciaux.

Le réseau de communications terrestres de l'antiquité empruntait le plus souvent

les vieux chemins du néolithique ou de la protohistoire.

A cette période, notre région était intégrée à la province narbonnaise colonisée

de façon pacifique dès l'an - 126 avant. J.C. (malgré la révolte des tolasates

en 108 avant J.C.) et était une zone frontière entre la "provincia" (la

narbonnaise) et la gaule chevelue (pays des rutènes).

Cette frontière permettait toutefois des échanges commerciaux car des

monnaies rutènes ont été découvertes à Palleville et à Berniquaut : une monnaie

de "Tatinos" (9) et une monnaie " au sanglier » (10)

9. Labrousse M. - 1975 (si les

Rutènes ont été les clients et les alliés plus ou moins forcés des Arvemes,

notamment en -121 lors des luttes avec les romains, il n'en était plus de même à

l'époque de César après la défaite d'Alésia (les Rutènes ont prêté main forte à

Vercingétorix durant quelques mois seulement dans l'armée de secours qui tenta

de débloquer le siège).

Avec les nouvelles conditions, les liens avec les Arvernes étaient

définitivement rompus, et le monnayage de Tatinos en portait témoignage

(monnaies copiées sur des modèles Romains : denier de Titius et de Marcius

Philippus).

10. Labrousse - 1974 p. 495-496. |

ACCUEIL

MONNAIES découvertes sur l' Oppidum de Berniquaut

MONNAIE AU SANGLIER

|

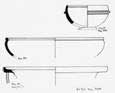

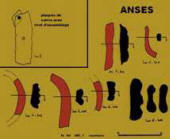

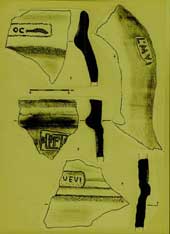

ETUDE DU MATERIEL

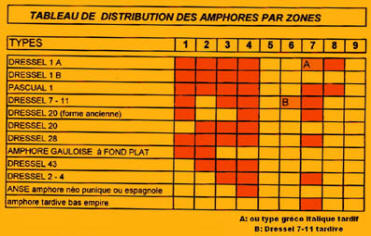

Les amphores : Une grande variété

d'amphores est présente à "En Solomiac", et en quantité importante.

La plupart des déterminations ont pu être faites à partir des cols, des pilons

ou des anses.

Ces fragments sont très nombreux, mais bien évidemment très endommagés par les

labours successifs.

Nous avons noté une plus forte concentration dans la zone 1, mais la plupart des

zones donnent ce genre de matériel (sauf pour la zone 5 et 9).

L'étude des fragments permet de dater le site de la fin du II° siècle avant.

J.C. au IIe siècle après, cette période est en parfaite concordance avec celle

concernant la céramique.

Des bouchons d'amphore ont été retrouvés.

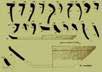

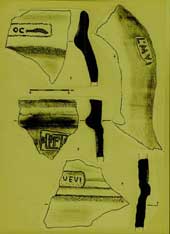

Quelques estampilles (malheureusement très peu lisibles) ont été relevées :

- une sur anse de DRESSEL 20 "L.MV"‘

- trois sur col ou rebord de col.

...O.EVI (partie antérieure du nom manquante).

...OC (suivi d' un graphisme qui pourrait être une palme ou un poisson

stylisé - la partie antérieure du nom est ici aussi manquante).

P. FI... dans un cartouche rectangulaire.

Ces estampilles ont été découvertes dans les zones 3 et 5. |

|

L'estampille P.FIO est sur une DRESSEL 28 .

La lecture des estampilles (marques imprimées avec un sceau dans l'argile crue)

des TITULI PICTI (inscriptions peintes) ou des GRAFFITI (inscriptions incisées)

renseigne sur le contenu du récipient ou l'origine de ce contenu, le nom du

potier ou du négociant, et parfois la date de la mise en circulation du produit.

Mais ces marques sur amphores restent, cependant, bien souvent difficiles à

déchiffrer. Pour nos exemples, il doit s'agir d'estampilles concernant le potier

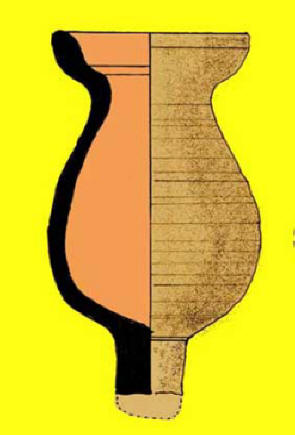

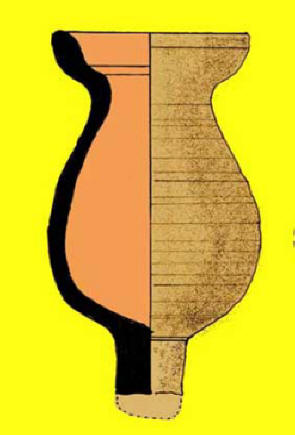

ou le négociant. Les "amphorisques«

Le site a livré quatre exemplaires de ce matériel dont un presque intact (il

manque juste un morceau du rebord supérieur). |

|

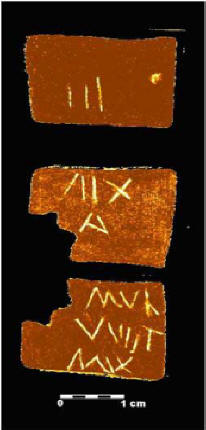

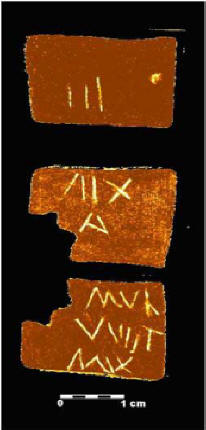

Inscriptions gravées surplaquette de plomb. |

Le verre

Une quantité importante de verre a été

relevée.

Les couleurs habituelles vont du bleu au vert. Il faut noter la présence de

verre à vitre.

Des goulots de vases ou bouteilles, des fonds de récipients, des parois parfois

avec relief démontrent l'importance et la richesse du site.

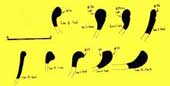

Le bronze

Ont été découverts sur le site:

. plusieurs petites plaquettes en bronze dont l'une est rivetée à une

autre

. des anneaux en bronze d'un diamètre moyen de 15 mm à 20 mm (7 unités)

. des coulures de bronze provenant d'un atelier (il devait exister sur le site

une fonderie)

. deux amulettes phalliques (voir dessins) - (12)

.« des monnaies ( Agrippa - Hadrien - Antonin - demi As de Nimes - Claude) (13)

11. L'étude des sites antiques de la plaine de Revel démontre l'importance et

la quantité considérable du matériel amphorique présent.

Nos ancêtres étaient de grands consommateurs de vin ! Ce matériel est lié à

l'importation de produits de grande consommation (aromates, fruits, miel,

olives, saumure, vin y compris goudron, résine, chaux) mais aussi à leur

conservation:

LES ITALIQUES : Dressel 1 A et 1B pour les vins de Campanie du Latium et peut

être d'Etrurie, Dressel 2/4 qui est une amphore à vin dérivée de I'amphore

grecque de Cos pour les vins de Campanie Tarraconaise Narbonnaise.

LES HISPANIQUES : Pascual l(vin de LEETANIE -"Catalogne" ), Dressel 7/11 pour le

transport de condiments à base de poisson, Dresse120 pour l'huile de BETIQUE.

Avec la proximité de la voie d'Aquitaine notre région était une importante zone

de circulation commerciale avec les pays Rutènes. Le plomb

Plusieurs objets en plomb découverts sont difficilement identifiables, toutefois

l'un deux semblerait être un suspensoir (voir dessin).

Deux plaquettes ont retenu notre attention, traitées par électrolyse, elles ont

révélé des inscriptions malheureusement indéchiffrables (voir dessins) (14).

LE FER : De nombreux clous de différentes

formes et tailles sont présents sur le site.

Certains sont de véritables clous à charpente (vu le poids des tegulae et

imbrices, la charpente devait être très solide).

Des objets dont l'identification est difficile ainsi qu'une hache en fer ont été

relevés. Les pesons de tisserands

Plus de soixante pesons ont été

découverts dans les différentes zones, mais plus particulièrement dans les zones

1 - 2 - 7 et 8:

. 25 pesons étaient complets.

. 35 incomplets.

. 2 étaient fabriqués dans des panses d'amphore.

De nombreuses formes sont représentées, certaines ont un trou de suspension

transverse, d'autres un trou facial.

Quelques exemplaires ont sur la face inférieure un signe en "X".

La présence de ces nombreux pesons démontrent que sur ce site un ou

plusieurs ateliers de filage et de tissage existaient (à noter la

découverte de plusieurs fusaïoles de forme fruste non décorées)

Les poids des pesons :

. de 200 à 250 g: 26 exemplaires

. de 250gà300g: 11

. de 300à350g: 13

. de 350 g à 400 g: 5

. de 400 g à 500 g: 4

Les pesons sont en brique bien cuite, d'autres ont une couleur jaune dénotant

une cuisson incomplète.

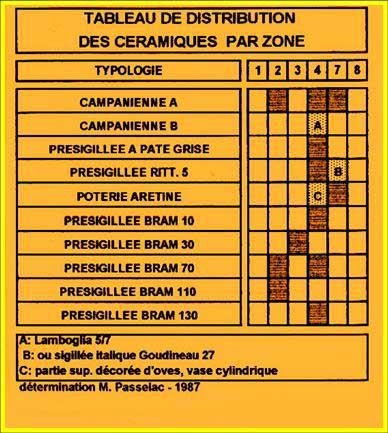

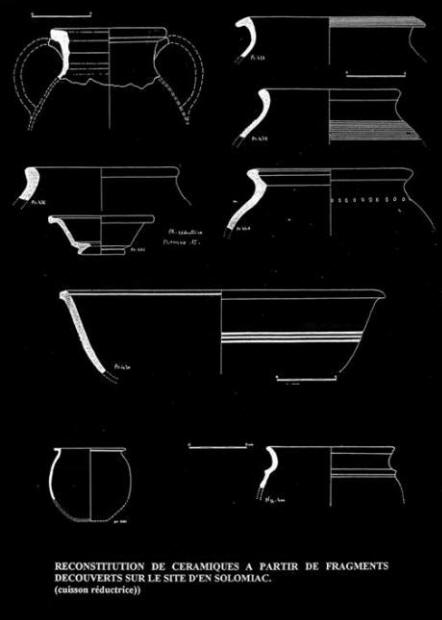

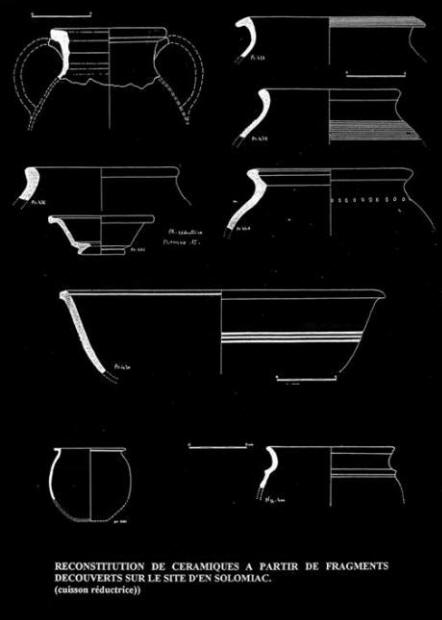

La céramique

Les labours remontent à la surface de

très nombreux tessons de céramique.

N'étant pas découverts en position stratigraphique, les reconstitutions sont

exceptionnelles, il s'agit d'une collecte de surface.

Par contre, le site est très riche en formes, notamment les zones 2-3-4-5-7.

Dans la zone 4, la poterie à cuisson réductrice prédomine.

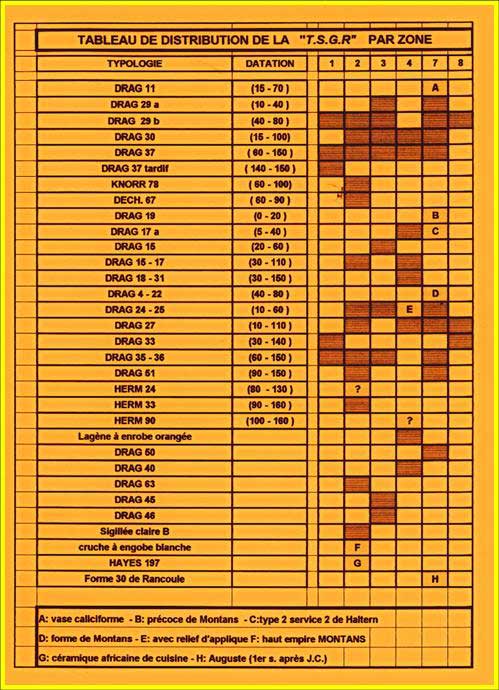

Les zones 2 et 3 livrent essentiellement de la T.S.G.R..(sigillée gallo romaine

: terra sigillata).

La sigillée de Montans est largement représentée par rapport à celle de la

Graufesenque (plus de 80%).

II faut noter la présence de présigillée de Bram dans les zones 2-3-4-7 ainsi

que de la céramique campanienne A (zones 2-4-7) et B (zone 4). La céramique arétine est attestée dans les zones 4 et 7.

Deux fragments de T.S.G.R, ont des trous de réparation, dont un à encore un

rivet en bronze.

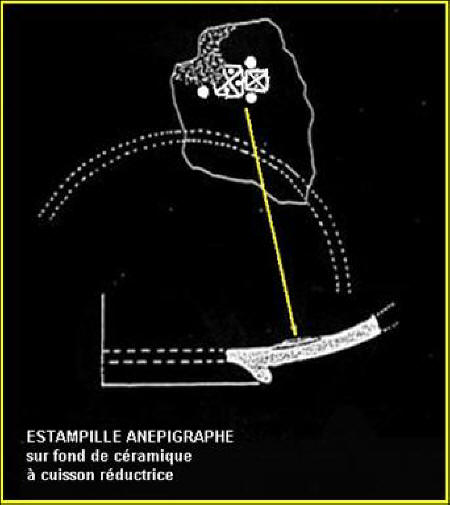

Il faut signaler un fond de céramique à cuisson réductrice portant une

estampille anépigraphe inconnue et découverte dans la zone 2 (carré N 14 du

maillage - voir dessin).

Un fragment de "faisselle" sur céramique à cuisson réductrice et une partie

supérieure d'un brûle-parfum (cuisson oxydante) ont été relevés.

Un fragment de moule de potier (sigillée) pouvait nous faire penser à la

présence locale d'une

fabrique de céramique.

Un spécialiste de Montans nous a affirmé, qu'il était une pratique courante

d'offrir des fragments de moule aux "clients" .

12. voir biblio FEUGERE M. 1881 . Les

deux amulettes sont composées d'organes génitaux masculins et sur l'une d'elle

la partie gauche représente un bras droit terminé par une main fermée où l'on

devine, malgré la mauvaise qualité de la fonte, le pouce passé entre l'index et

le majeur replié.

L'interprétation prophylactique de ces amulettes est habituellement acceptée:

elles donnent à celui qui la porte l'idée de vie, de fertilité, et pour la

gestuelle de la main, la lutte contre le "maIocchio". le mauvais œil.

Le phallus peut aussi représenter "MUNUTUS TITUNUS ou TITINUS" vieux génie latin de la génération, représenté dans les maisons romaines par un

phallus sur lequel devait s'asseoir la jeune mariée, au jour de ses noces, en

entrant dans le domicile conjugal (voir textes d'Arnobe, St Augustin, Vahlert,

Bayet, Latte: bibliographie dans Labrousse -1975).

13. Pour la pièce concernant Agrippa - (beau frère d'Auguste) : il est très rare

de le trouver seul sur une pièce de monnaie, cette effigie a certainement été

frappée au temps de Caligula (37-40) car Agrippa est son ancêtre .

14. Ces plaquettes servaient "d'étiquettes" et étaient attachées à des "poches"

ou "sacs" par un lien (remarquer le trou de fixation). Elles portaient mention

d'un nom - d'une adresse - ou de toute référence aux objets contenus dans le

sac. Ces plaquettes étaient réutilisables, il suffisait de relisser le

plomb et d'y apposer une nouvelle inscription.

Quelques fragments de céramique sigillée métallescente sont à signaler.

Une première approche de datation du site effectuée grace aux formes de

céramiques, donnerait pour dates limites la fin du II° siècle avant J.C et la

deuxième moitié du II°après J.C(à signaler la forme tardive HAYES 197 sur la

zone 2 - sigillée claire africaine – III° siècle).

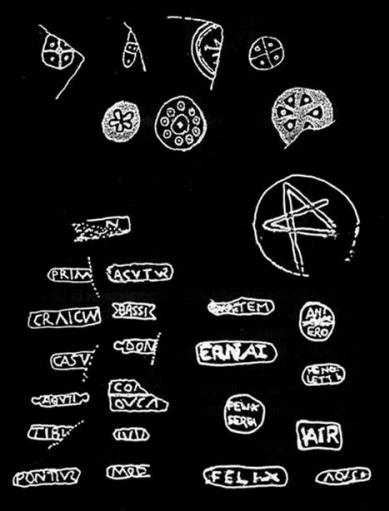

Les estampilles sur

T.S.G.R.

De nombreuses estampilles des officines gallo romaines de Montans et la

Graufesenque ont été relevées sur les fragments de poterie (souvent les fonds

internes).

II s'agit de marques épigraphes et anépigraphes.

Parmi les noms reconnus (15) (voir planche dessins):

- ACVTVS (potier signalé à Montans qui était aussi décorateur à Montans

et la Graufesenque)

- BASSI (certainement BASSINUS - BASSIUS ou BASSUS)

- DON.. ( DONICATUS de Montans)

- CON... OVCA (CONTOUCA de Montans - zone 2)

- IVLI (IVLLICUS-IVLLUS ou IVNIUS de Montans)

- MOD ... (MODESTUS de Montans ou de Valery - zone 7)

- AQVTI ... (AQUITANUS de la Graufesenque).

- TIB... ou 7TBI... (TIBERIUS)

- P0NTIUS (PONTVMVS de Montans)

- ... TEM (?)

- …. N(?)

- PRIM... (certainement PRIMUS de Montans

- CRAICIN (CRAICINUS de Montans)

- CASV... (CASURUS de Montans)

- FELIX (signalé à Crambade - Montans - La Graufesenque - Le Rozier -

Valery). – FELIX SERGI (?)

- MENO LETTI (?)

- ACVS. A (ACUS de Montans)

- NAIR ou VAIR(?)

- ANI ERO

|

-ANNIUS (de la Graufesenque)

ERNAC ou ERNAL (?)

BASSIVS (BASSIUS de Carrade groupe de Montans ou La Graufesenque)

LEPTA (de Montans)

SIX (SIXTIU S- sur la partie moyenne d'une coupe "DRAG 29" ? et à

l'envers)

(15) document consulté - La terre

sigillée gallo romaine. Lieux de production du Haut Empire : implantations,

produits, relations. Documents d'Archéologie Française - 1986 et MONTANS Centre

potier gallo romain publié par le Centre d'Etudes et de Recherches

Archéologiques de Montans -1986. |

|

ACCUEIL

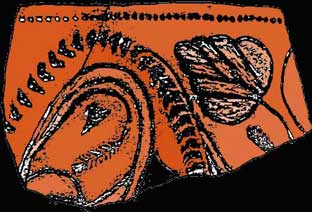

FRAGMENT DE MOULE DE POTIER (T.S.G.R) |

Céramique sigillée de Montans « DRAG 29 » Céramique sigillée de Montans « DRAG 29 »

|

COL D’ AMPHORE COL D’ AMPHORE

|

|

|

LES ESTAMPILLES SUR TERRA SIGILLATA (T.S.G.R)

Provenant essentiellement du centre de production de MONTANS et de ses

ateliers satellites (Crambade, Valery etc..) et pour quelques exemplaires de LA

GRAUFESENQUE, les fragments de céramique sigillée découverts sur le site ont

livré plus de 40 estampilles (épigraphes et anépigraphes).

A peine un peu plus de la moitié sont interprétables. |

La plupart des estampilles anépigraphes sont bien

connues et d'origine montanaises (voir planche dessins).

Le matériel relevé par tri sélectif et par zone permet de donner quelques

aperçus sur les "spécificités" de chaque zone.

L'interprétation des formes a pu être réalisée grâce à Michel PASSELAC du CNRS à

Castelnaudary, que je remercie ici :

ZONE 1 - poteries à cuisson réductrice, engobe noir, pâte fine de tradition

gauloise (l° siècle avant – I° après), plats creux, pots, assiettes

ZONE 2 - céramique paroi mince décorée à la barbotine, fragments de lampes à

huile, céramique réductrice non tournée, assiette à bord redressé (époque

augustéenne ou tibérienne), cruches à engobe blanc de Montans (haut empire),

pierre à aiguiser, fragments de meule en poudingue du nord du Tarn (16) et en

basalte d'Agde

ZONE 3 - gobelet à paroi mince (engobe orangée et noire - pâte blanche) goulot

de cruche, poterie réductrice de tradition gauloise à engobe noire

ZONE 4 - gobelet à paroi mince avec décor estampé à cercles concentriques,

nombreux tessons à cuisson réductrice de tradition gauloise (assiettes, plats,

pots, cruches), gobelets à paroi mince sablé, petits pots ovoïdes à

rebord concave.

ZONE 7 - poteries réductrices de tradition gauloise, engobe noire, grain fin,

plat creux, assiettes, pots, poteries non tournées de la tène III, céramiques

gallo romaine

ZONE 8 - poteries réductrices de tradition gauloise, fragment de meule tournante

à bras (supérieure et inférieure) en poudingue du nord du Tarn (peut être

l'atelier de "La Mareze" à Saint Martin Laguépie) (16) et en basalte d'Agde (4

autres fragments de meules ont été découverts sur le site)

(16) J.F. VALERO - 1981-1982 - Note préliminaire sur I' atelier de taille de

meules antiques de la "Marèze" à Saint Martin Laguépie. dans Bull. Soc. S. Arts

B. - Lettres Tarn, 37, p. 729-736.

Aucune pierre taillée de construction n'a semble t‘il jamais été découverte sur

le site. Par contre des pilettes d’ hypocauste (quarts de ronds en

brique) sont présentes. Les matériaux de construction

Peu de matériaux existent en surface.

Quelques grosse pierres avec des traces de chaux, de nombreuses tegulae et

imbrices (y compris antéfixe), des pierres venant du site de Calés (avec silex

incorporé).

Aucune pierre taillée de construction n'a semble t-il jamais été découverte sur

le site.

Par contre, des pilettes d'hypocauste (quarts de ronds en brique) sont

présentes.

Sur plusieurs fragments de tegulae, nous avons relevé des empreintes de pattes

de chat et de chien (ces détails démontrent l'environnement domestique des

gallo-romains) ainsi qu'une marque anépigaphe dans un cartouche circulaire

faisant penser à une croix juive (deux triangles entrelacés).

Des fragments de peinture murale et du torchis sur clayonnage ont été relevés

sur la zone 2 en particulier.

Des habitants de Palleville nous ont certifié qu'à une époque, les labours

remontaient des dalles en pierre au nord de la parcelle 431 et en dehors du

triangle d'En Solomiac de l'autre côté de la route au NNW de la parcelle 403.

Pour notre part, malgré une prospection fine, nous n'avons rien remarqué.

Les observations effectuées sur le terrain dans le Lauragais montrent qu'ici

comme dans le Narbonnais voisin, la terre (pisé) et le bois tenaient une part

importante dans l'architecture.

Les pièces principales s'ouvrent le plus souvent au sud sur une galerie droite

ou en U, dont la couverture est supportée par des colonnes. Le bâtiment

résidentiel forme le plus souvent un bloc rectangulaire (cf. M. Passelac).

Les ossements

Une grande quantité

d'ossements démontre le caractère pastoral du site. II s'agit essentiellement de

porc - sanglier - bœuf – mouton

.L'os travaillé :

. un astragale de bœuf avec perforation centrale

. plusieurs stylets en os poli (dont deux décorés par des anneaux).

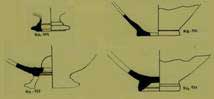

Les meules (tournantes à

bras)

Catillus et partie dormante

en plusieurs exemplaires en poudingue du nord du Tarn et en basalte d' Agde.

Des fragments de meule à va et vient ont été relevées (présence néolithique ? …

des haches polies ont aussi été découvertes sur le site).

Les lampes à huile

Présence sur le site de

nombreux fragments de lampes à huile. Toutes les formes découvertes sont à bec

arrondi sans volutes (50 à 150 après J.C.).

|

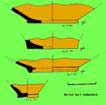

DATATION DES ZONES

A PARTIR DE L’ ETUDE TYPOLOGIQUE DES CERAMIQUES (TSGR)

« terra sigillata gallo romaine »

ET DES FRAGMENTS D’ AMPHORES

Datation maximum(-150 à + 200)

|

|

|

|

Amulette phallique deux phallus |

Amulette phallique en bronze un

phallus à droite

une main à gauche |

ACCUEIL

|

Le matériel divers

Une hache polie de couleur rouge (en pétrosilex) a été certainement

réutilisée et a servi de lissoir à l'époque antique, elle présente une forte

abrasion sur une des faces.

Un outil en silex (racloir) daté du paléolithique moyen a été relevé, ainsi

qu'un talon de hache polie d'époque néolithique.

Deux galets de 6 à 8 cm parfaitement polis, ont pu servir de broyeur ou

percuteur (ils portent trace sur des zones bien déterminées des multiples chocs

dus à leur utilisation).

VUE ILLUSTRATIVE DU « POSSIBLE » VICUS DE PALLEVILLE A L’ EPOQUE

ANTIQUE |

MEULE A « VA ET VIENT » MEULE A « VA ET VIENT » |

CONCLUSION

De par son importance et par la richesse du matériel relevé, le site d'En

Solomiac est un site majeur antique du Lauragais au même titre que Berniquaut.

La problématique reste posée : s'agit il d'une "villae" ou d'un "vicus" d'une

certaine importance.

Le contexte géopolitique (les "ruteni provinciales" avec certainement une

frontière de la "provincia" située à proximité (l'Agout - le Thoré ? ) pourrait

faire d’ En Solomiac le CRODUNUM ou VULCHALO cité dans le "PRO FONTEIO" . Des

fouilles systématiques et programmées pourraient lever le voile sur ce site.

LIEN VERS MONOGRAPHIE SUR LE SITE DE PALEVILLE PARUE DANS LA COLLECTION LAURAGAIS-PATRIMOINE

BIBLIOGRAPHIE

ALLAIRE R. - 1920 - Les

origines de l'Albigeois, Préhistoire , époques celtique et gallo-romaine.

Mémoire inédit dactylographié, ms. 58, 251 p., Arch. Dép. Tarn-.

BLANCHET A. - 1944 - Extrait de la carte archéologique de la Gaule, département

du Tarn, 13 p. dactylographiées (bibliographie, récapitulatif des sites

tarnais), Arch. Dép. Tarn C.431,24.

BLAQUIERE C. - 1972-1973 - L'établissement de Palleville. Bull de la Société de

Recherches Spéléo Archéologiques du Sorèzois et du Revèlois, n°11, p.43 – 46

BLAQUIERE Y. - 1972-1973 - Revel, approches archéologiques. Bull. de la Société

de Recherches Spéléo Archéologiques du Sorèzois et du Revèlois, n°11, p. 16-42

BOUDET R. - 1990 - Numismatique et organisation du territoire du sud-ouest de la

Gaule à la fin de l'âge du Fer: une 1 ère esquisse, dans Duval A., Le Bihan

J.P., Menez Y, (éd,), pp. 169-190.

CALVET J. P. - 1988 - inédit - Le site antique de Palleville - Tarn - Site d'En

Solomiac. Archives du Service Régional d'Archéologie de Midi Pyrénées -

Direction Régionale des Affaires Culturelles.

CARAVIN CACHIN A. - 1872 - Sépultures gauloises, romaines et franques du Tarn

suivi de la carte archéologique de cette contrée aux époques antéhistoriques,

gauloises, romaine et franque. Ed. à Castres, Huc et Granier.

CARAVIN CACHIN A. - 1866 - Notice sur une inhumation gallo-romaine du IV' siècle

découverte au château de La Landelle. Dans Echo du Tain du 9 septembre 1866.

CDA - Tarn - 1995 - Carte archéologique de la France. Publié par

l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres - Ministère de la Culture -

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - CNRS - Diffusion de

la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. pp. 206 – 207

FEUGERE M. - 1981 -

Découverte du quartier de Villeneuve, Fréjus, Var, Le mobilier métallique et la

parure. Documents d'archéologie méridionale, tome 4, pp. 142 - 144 (concerne les

amulettes phalliques)

LABROUSSE M. - 1968 - Toulouse antique des origines à l'établissement des

wisigoths. Paris - De Boccard - collection de l'école française de Rome et

d'Athènes, 644 p.

LABROUSSE M. - 1974 - Informations archéologiques. Galba n°32, fasc.2, p. 494.

496

LABROUSSE M. - 1975 - A propos des bronzes rutènes de Tatinos. extrait des actes

du congrès d'étude de Rodez. juin 1974, Fédération des Sociétés Savantes. Imp.

P. Carrère - Rodez - pp. 301 - 310.

MALARY Sylvie - 1990 - Le canton de Revel en Lauragais de l'antiquité à la fin

du moyen âge. Edité par l'association "pour Revel et son canton. SNES

éditions Toulouse - 176 pages, p. 18 et 145 (photos concernent "En Solomiac"

MARTIN Th. - 1983 - Les productions sigillées de Crambade. in Aquitania, tome 1,

pp. 103-107

MARTIN Th. - 1983 - Les productions sigillées de Crambade. in Aquitania, tome 1,

pp. 103-107

PASSELAC M. - 1983 - Le Lauragais - Histoire et Archéologie. Actes du LIV°

congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon

et du XXXVI° congrès de la Fédération des Sociétés académiques et savantes de

Languedoc Pyrénées Gascogne (Castelnaudary 13-I4 juin I981)

PASSELAC M. - 1987 - Aspects de l'habitat rural en Lauragais. De la préhistoire

à la fin du moyen âge. Castelnaudary -Le Présidial - livret d'exposition.

RAISSAC A. - 1972 - Castres et sa région à l'époque romaine. Mémoire de

maîtrise, université de Toulouse Le Mirail

RAISSAC A. - 1972 - Castres et sa région à l'époque romaine.

|

|

MEULE A « VA ET VIENT »

MEULE A « VA ET VIENT »