Histoire de Revel Saint-Ferréol LES CAHIERS DE L’ HISTOIRE |

La maison de Retraite de Dourgned'après Marie-Odile Munier |

|

A Georges Mazars,

|

Sommaire

| Au pays de Dourgne | La consultations des nourrissons | ||

| La pauvreté en France à la fin du XIXème siècle | Le Conseil d’Administration | ||

| Le legs de 25 000 frs | Organisation et fonctionnement médical du Refuge | ||

| L’achat de la maison Bessoles | Les années d’après-guerre - Acquisition des bâtiments | ||

| Les débuts du « Refuge » | L’hospice public | ||

| Le Docteur Auguste Jaurès | Les « Arcades» | ||

| Le règlement de l’hospice | Le personnel laïc de l'établissement | ||

| Les Sœurs de la Présentation de Castres | La vie au quotidien | ||

| L'Association du Refuge de Dourgne | Les grands travaux | ||

| Les bâtiments et les premières années | La section de cure médicale | ||

| La chapelle du Refuge | Le foyer-restaurant | ||

| La gestion de l’établissement | La famille du docteur Auguste Jaurès | ||

| La dispensaire d’hygiène sociale et la période de la guerre | «Les Arcades ›› en 1996 |

La Maison de Retraite de Dourgne

« Le Refuge ›› devenu « Les Arcades ››

Au pays de Dourgne

Au sud du département du Tarn, Dourgne étale ses maisons sur les pentes du versant nord de la Montagne Noire. Le rocher de l'Abade, du haut duquel Saint-Stapin veille attentivement sur ses enfants, est séparé du désert de saint Ferréol par la vallée du Taurou. Le Melzic, quant à lui, rejoint par le Baylou, arrose la plaine qui s'étend de l'autre côté de la départementale 85. Le voyageur qui désire se rendre à Arfons, emprunte la rue du Maquis, l’ancien Faubourg et laisse à sa gauche la rue des Couteliers. A l'ombre d'un grand marronnier, la Maison de Retraite cantonale, «Les Arcades ››, l’ancien «Refuge» fête cette année son premier centenaire.

La pauvreté en France à la fin du XIXème siècle

Nous sommes à la fin du XIXème siècle et la pauvreté est grande en France, spécialement dans les campagnes. L'épidémie de choléra, peut-être moins violente que celles de 1835 et 1854, a fait des ravages et le canton de Dourgne n’est pas épargné. La propagation est favorisée par la négligence des soins d’hygiène. D'autre part, les indigents sont nombreux et les vagabonds, bien souvent des aliénés ne savent où se réfugier. Un peu partout les bureaux de bienfaisance créent des hospices pour venir en aide aux plus démunis.

La loi du 15 juillet 1893 rend obligatoire l’assistance médicale gratuite qui était jusqu'alors facultative. Chaque commune doit avoir un bureau d’assistance et contribuer aux dépenses. Le règlement de l'assistance aux malades indigents entre en vigueur le 1er janvier 1895, La commune de

Dourgne est rattachée à l'hôpital de Castres.

La municipalité a toujours œuvre en faveur des plus démunis, il fallait cependant organiser les secours non seulement pour les malades et les pauvres, mais les enfants abandonnés, trouvés, orphelins sont nombreux, même dans les campagnes. L'assistance des enfants délaissés a pour effet immédiat la baisse de la mortalité infantile. Les conseils et les secours prodigués aux jeunes mères en sont à leurs débuts.

La bonne volonté ne manque pas, mais il faut beaucoup d'argent et Dourgne, chef-lieu de canton, désire offrir au plus vite un hospice ou un asile à cette classe si défavorisée.

Le legs de 25 000 francs

Le 4 novembre 1884 est décédée une dame, veuve Sérame, née Marie Fabre. Elle habitait Béziers et était marchande de meubles. Par testament, elle fait un legs de 25 000 frs à la commune et ce legs, selon les volontés de la testatrice, doit être employé à l’édification d'un hospice pour recevoir tous les malades et nécessiteux de la commune. Ce testament fut déposé à l’étude Maître Isidore Prax, notaire à Béziers, le 2 septembre 1884 et un arrêté préfectoral du 26 mars 1885 autorise la commune à accepter le legs. Une délibération du Conseil Municipal du 28 mai 1885 propose de disposer de la somme pour un achat de rentes à 3 % sur l’État qui, avec les intérêts capitalisés, servirait au moment où l’hospice serait créé. Des difficultés surgissent avec les héritiers, en particulier avec la légataire universelle, Dame Albanie Combes épouse Vergelly, chargée de délivrer le legs, mais qui revendique ses droits. Le Conseil Municipal dans sa séance du 27 décembre 1886 autorise le maire à ester en justice contre le sieur Prax fils de Béziers, car la dame Albanie a dilapidé tous les biens meubles et immeubles de la succession et est devenue insolvable. La commune ne touchera jamais cette manne bienfaisante !

A Dourgne, le docteur Auguste Jaurès est adjoint, et, dès 1884, l’idée de créer un établissement dans la commune se précise. Un comité est mis en place. Une lettre du 12 novembre 1884, non signée, mais sans doute du docteur Jaurès, s’adressant à «un confrère et ami» précise qu'il faut de l'argent pour que le projet aboutisse. Le comité est composé de Madame Mathilde Barrau de Muratel, Léon Abrial, député, Monsieur Barrau de Muratel, vice-président du Conseil Général, le curé de Dourgne [l’abbé Brieu], Henri Raucoules, maire de Dourgne et conseiller d’arrondissement, A. de Peslouën, maire de Soual, Émile Fabre et Gaston Prat. La réunion tenue le 20 novembre 1884 fait part des plans et des ressources déjà reçues.

Des quêtes sont faites dès 1885 par les dames charitables de Dourgne pour la fondation de l’hospice. Un livret de Caisse d’Epargne est ouvert avec la somme de 1 190 frs.

L'achat de la maison Bessoles

Les années ont passé. La création d'un hospice cantonal à Dourgne ne pourrait être retardée. Le Conseil Municipal ayant toujours le souci des nécessiteux et des pauvres, des voyageurs indigents, envisage de construire ou d'acheter un local convenable lors d'un conseil tenu le 20 septembre

1895. La maison Bessoles est mise en vente au prix de 8 000 frs. Henri Bessoles, chef de quai à la Compagnie des Chemins de Fer d’Orléans à Limoges a sa mutation. La maison, section D, numéro 98 sur le plan cadastral, pourrait servir de refuge et d'asile, de jour et de nuit, pour les ouvriers, les malades. Mais la situation financière de la commune ne permet pas d’envisager cette dépense, il faut emprunter dix mille francs, auprès de la Caisse Nationale des Retraites pour la vieillesse, emprunt autorisé par décret du Président Félix Faure en date du 4 août 1897.

Les débuts du « Refuge ››

Lors de la séance du Conseil Municipal du 31 mai 1896, une commission dite du « Refuge» est créée. L’asile de jour et de nuit pour les indigents est nouvellement établi. Joseph Brieu et Jean Raucoules sont désignés pour faire partie du Conseil d'Administration. Les débuts sont très difficiles et la pauvreté est grande. Le docteur Jaurès fait appel dès les débuts aux religieuses de la Présentation de Castres. Mère Saint-Jean est la première supérieure de l’établissement qui va être le Refuge.

Le Docteur Auguste Jaurès

Auguste Jaurès est né le 20 février 1847 à Dourgne ; il est le fils d'Antoine Alexis Jaurès et de dame Rose Élisabeth Chaïla. Baptisé le 22 février dans l’église de Dourgne, son parrain est Auguste Chaïla et sa marraine Antoinette Veyrié. Son père est cabaretier au Faubourg, sa mère, sans profession. Ses grands-parents patemels, Jean Jaurès, apprêteur de draps, et Brigitte Desgats, une vieille famille dourgnole, habitaient le Faubourg. Ses grands-parents maternels, également du Faubourg, se nommaient Paul Chaïla, fabriquant de drap et Justine Lamaurié.

Le hameau de la Montagnarié à Dourgne est le berceau de la famille Jaurès. Guillaume Jaurès, l’ancêtre commun du docteur Auguste Jaurès et de Jean Jaurès, vivait déjà au pied de la Montagne Noire. Pendant la période révolutionnaire, son fils, Pierre-Alexis-Jean, facturier, sera interné à Castres et libéré, il vivra sous une étroite surveillance, gardé par deux braves sans-culottes qu'il doit nourrir et payer deux sols par jour. (1)

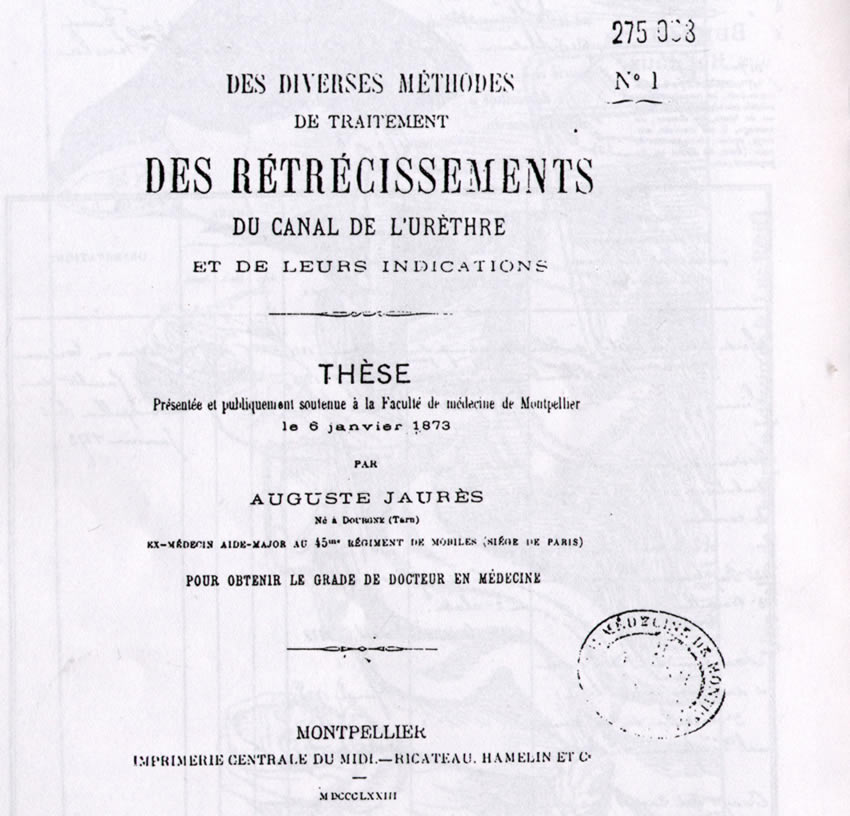

Auguste obtient, à Toulouse, le 3 août 1865, son baccalauréat ès lettres et il s’inscrit à la Faculté de Médecine de Montpellier des 1866. Ses études seront interrompues par la guerre de 1870-71 et ce n’est que le 6 janvier 1873 qu’il soutient sa thèse pour obtenir le grade de docteur en médecine, thèse portant sur «Des diverses méthodes de traitement des rétrécissements du canal de l'urètre et de leurs indications ››.

A cette époque, il est aide-major au 45ème régiment de mobiles, ayant combattu contre l’Allemagne pendant le siège de Paris.

Il épouse, à Dourgne, le 26 avril 1880 demoiselle Rose Cavaye et habite le Faubourg avec sa tante, Emilie Cassanac, receveuse des postes et Antoinette Rieux, la domestique. Le contrat de mariage est passé chez Maître Cabrol, notaire à Dourgne le 24 avril précédent (2).

Dès 1885 ou 1886, la famille Jaurès habite rue de Rome. La propriété sise à l'angle de la Boal (3) correspond aux parcelles 308-310 sur le cadastre napoléonien, aujourd’hui, une construction a été détruite, mais il reste les parcelles 327 et 328. La maison appartient aujourd’hui à deux propriétaires.

D’après le registre de population de Dourgne, le docteur aura successivement à son service, Sophie Couzinié, puis Marie Périlhou comme cuisinière au début du siècle et avant la guerre, Victorine Gau, domestique.

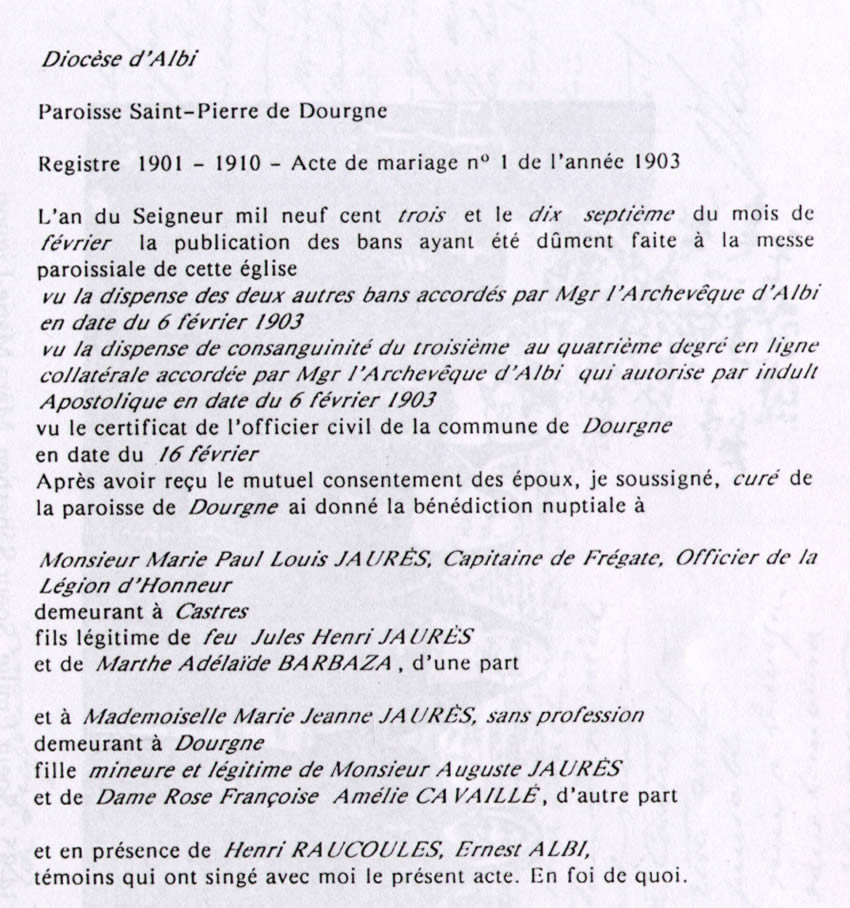

Son fils Henri, né en 1881, ne vivra que quelques mois. Une petite Élisabeth Louise, née en 1885, est enlevée à l'affection de ses parents en 1886. Sa fille, Marie Jeanne Rose, née en 1882, épouse en 1903 Marie Paul Louis Jaurès, Capitaine de Frégate, Officier de la Légion d’Honneur.

Marie Paul Louis est le frère de Jean Jaurès, député du Tam, assassiné à Paris à la veille de la guerre de 1914. Jean partagera sa bourse avec son frère

Louis pour que celui-ci puisse continuer des études. Une photo montre la complicité et l'affection qui unissaient les deux frères. (4)

Guillaume JAURES

|

||

Jean JAURES

|

Pierre-Jean-Baptiste JAURES

|

|

Alexis JAURÈS

|

Jules-Henri JAURÈS

|

|

Auguste JAURES

|

Mme-Paul-Louis JAURES |

|

Marie-Jeanne-Rose JAURÈS

|

Par leur arrière-grand-père Guillaume Jaurès, Auguste et Jean Jaurès sont cousins et une dispense est nécessaire pour cette union du troisième au quatrième degré en ligne collatérales (5) Une dispense de consanguinité sera accordée aux futurs époux par l'archevêque d'Albi en date du 6 février 1903.

La première demande, de janvier, n'avait pu aboutir. Louis, l’officier de marine, ne relevait pas de l'ordinaire du lieu, donc de Toulon, mais de l’évêque des Armées, car il couchait toujours sur son navire.

Le jeune ménage s’installe ensuite à Toulon. C’est à Dourgne, chez son père, que Marie Jeanne vient tout naturellement accoucher de son premier enfant.

Elle met au monde Élisabeth Adélaïde le 13 juin 1904. Son baptême est célébré le 16 juin dans l'église Saint-Pierre de Dourgne par l’abbé Brieu. Le parrain est son grand-père paternel, le docteur Jaurès et sa marraine Yvonne Jaurès. (6) Élisabeth épouse le 26 mars 1924 Léopold Charles Raoul Filliol, médecin, et le foyer s'établit au Havre.

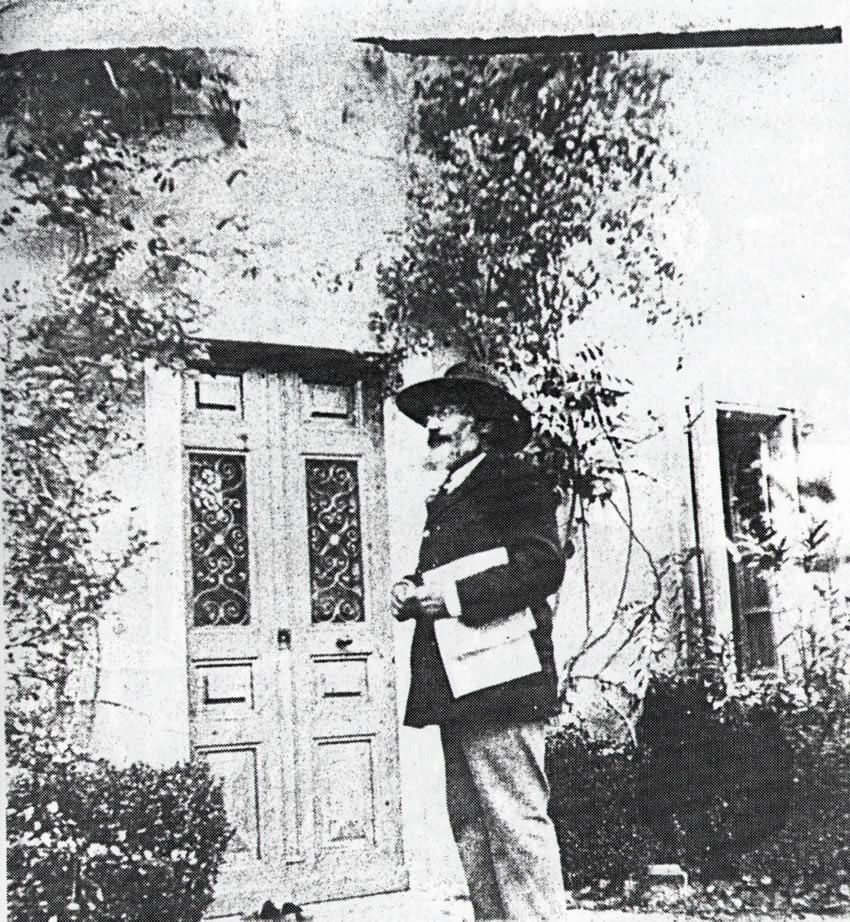

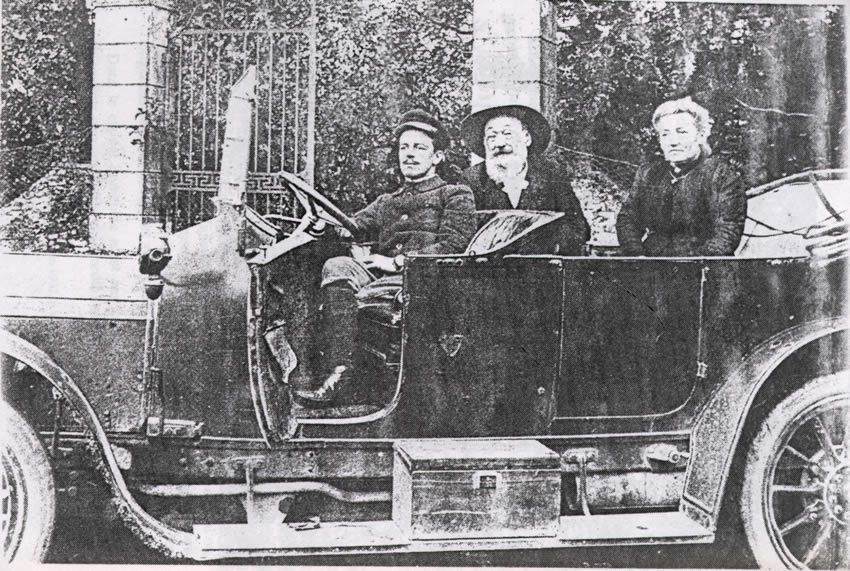

Pendant trente-trois ans, le docteur Auguste Jaurès « Le monsieur au grand chapeau ››, se dévoue sans compter auprès des malades de Dourgne et du canton, bien souvent ne faisant pas payer les consultations. Un ancien de mon village, Lucien, se rappelle très bien le médecin, qui un jour de 1919, est venu visiter son père qui était malade. «Un homme grand, fort, proche de son patient, avec de la barbe et des moustaches, il se déplaçait en voiture automobile ››. L'Académie de médecine lui décerne les médailles de bronze et d'argent pour ses travaux sur la revaccination. Comme président de la statistique agricole cantonale, il reçoit la médaille d’argent. Il est promu Officier de l’instruction publique pour les services rendus au sein de la délégation cantonale. Par décret du Président de la République Émile Loubet, il est fait Chevalier de la Légion d’honneur le 15 juillet 1903. Le docteur

Jaurès décède le 23 août 1920 à Dourgne, son épouse l'avait quitté le 18 avril précédant. (7)

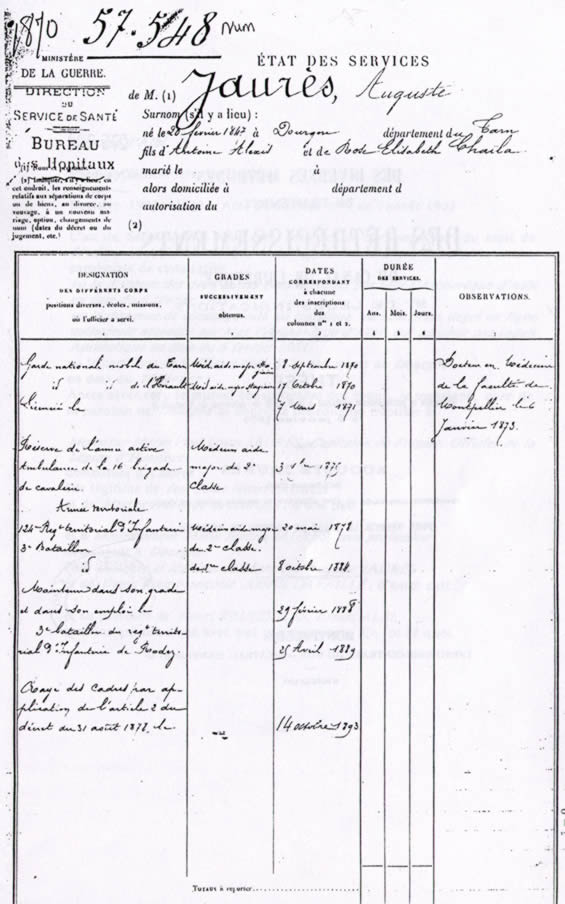

Les documents sont rares pour retracer la carrière du docteur Jaurès. Lors de la campagne de 1870-71, il est aide-major de 1ère classe et, pendant la campagne de la Loire, il soigne les blessés. Ses états de service nous ont été fournis par le Ministère de la Guerre, où le docteur Jaurès était enregistré sous le n° 57.548.

Nous sommes à la fin du XIXème siècle quand l'œuvre du Refuge prend corps à Dourgne. Des conflits nombreux opposent l’Église catholique et les Républicains. Les luttes tarnaises furent vives, la petite bourgeoisie a joué un rôle capital dans l'évolution politique et sociale de la France depuis 1789.

Dans le sud du Tarn, au pied de la Montagne Noire, cette bourgeoisie peut elle-même être catholique sans participer à ce «parti catholique » que l'on trouve dans les anciennes familles. C'est le cas des familles Jaurès de Castres et de Dourgne. L'arrière-grand-père de Jean Jaurès, Pierre-Alexis, natif de la Montagnarié à Dourgne avait été arrêté et incarcéré pour ses opinions girondines. Deux ancêtres du docteur Jaurès, Pierre-Jean et son grand-oncle Jean, tous deux de Dourgne sont affiliés sous le Premier Empire à la loge « Harmonie Universelle ››. Mais ce genre de familles, d’origine catholique, est disponible aux idées nouvelles, certaines seront disposées à accueillir l’anticléricalisme républicain. Nous verrons que le docteur Jaurès fera appel aux Sœurs de la Présentation pour être ses premières collaboratrices et qu'il interviendra personnellement en 1912 pour que les religieuses ne soient pas inquiétées après le vote des lois contre les congrégations.

Le docteur Jaurès, membre du parti Radical, a donc toujours fait de la politique. Il est avec Maurice de Barrau et Henri Raucoules le fondateur du partir républicain dans le canton. Revenu à Dourgne, il est tout naturellement élu conseiller municipal en 1874. Il remplira ses fonctions d'adjoint de 1877 à sa mort avec beaucoup de zèle et de compétence. A la fin de la guerre de 1914, il est maire- administrateur, remplaçant le maire Jean Morand. Fondateur de 1'hospice, il met toute son expérience de médecin et son dynamisme à le faire fonctionner. Les débuts vont lui demander beaucoup de dévouement, l'argent manque et il lui faut surtout compter sur la bonne volonté et la générosité des bienfaiteurs de l’œuvre naissante.

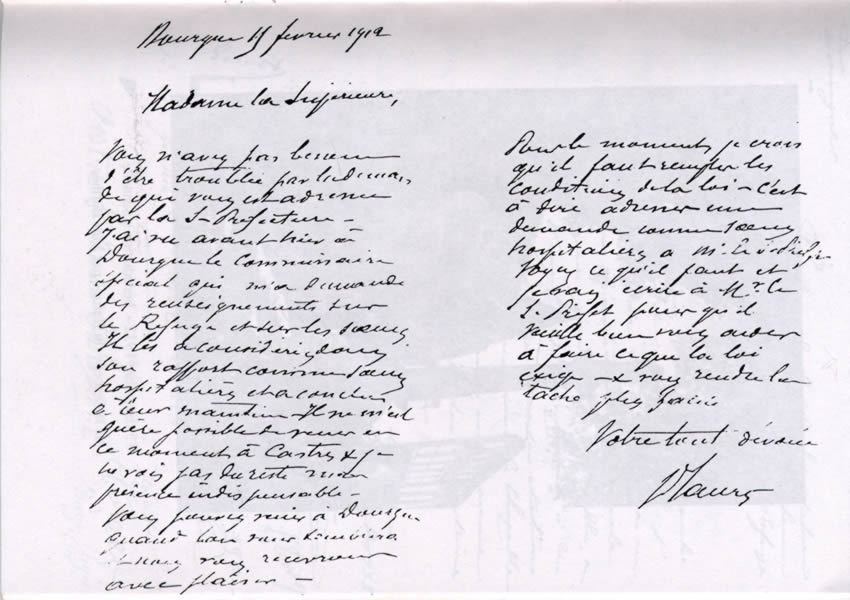

A la veille de la guerre de 1914, l’application de la loi de 1901 régissant les congrégations risque d’être fatale au Refuge. Deux lettres autographes datant des 13 février et 20 mars 1912 adressées à la Supérieure Générale des Sœurs de la Présentation se veulent rassurantes. Les sœurs sont considérées comme hospitalières par le commissaire et le Refuge n'est pas une congrégation, mais une œuvre de charité subventionnée par la commune. Le docteur Jaurès, fondateur et directeur de l’œuvre, précise ainsi la réponse qui doit être faite au Sous-Préfet de Castres afin d'obtenir satisfaction du Ministère de l’Intérieur. Les ressources pour le fonctionnement de l’établissement proviennent de dons qui lui sont faits. Les frais de gestion n'émargent ni au budget communal, ni à celui du Bureau de Bienfaisance, puisque le Refuge n’est pas encore reconnu par l’État. (8)

Le règlement de I 'hospice

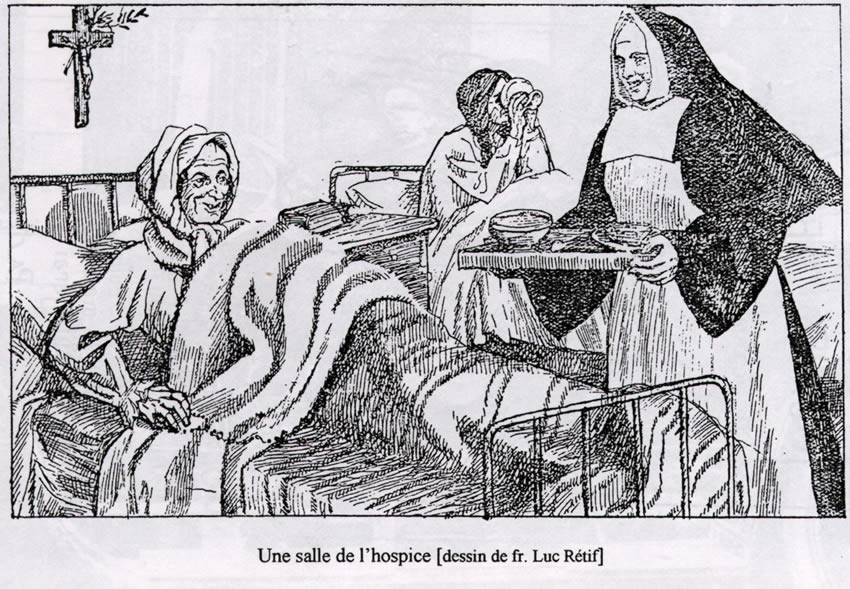

Un règlement, non daté, non signé, précise que l’hospice est un établissement cantonal destiné à recevoir les vieillards infirmes et les malades de tout âge habitant le canton et en état d'indigence ou d'abandon.

On avait pensé, en un premier temps, faire appel à des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Un règlement pour le service intérieur de l’hospice, non daté lui aussi, permet de savoir que les vieillards, valides et incurables, non indigents pourront payer 365 frs par an pour être admis comme pensionnaires. Les pauvres seront tenus de faire abandon de leurs biens, si minimes soient-ils.

Les Sœurs de la Présentation de Castres

A la fin du XIXème siècle, les religieuses sont nombreuses en France. Le docteur Jaurès fait appel aux sœurs de la Présentation (9), dont la Maison-Mère est à Castres et elles sont déjà présentes à Dourgne où elles dirigent une école.

Les sœurs de la Présentation ont été fondées en 1760 par Félicité de Barral, sœur de Monseigneur de Barral, avant-dernier évêque de Castres avant la Révolution. Au XVIIIème siècle, Castres possédait trois maisons religieuses ouvertes à l'éducation des jeunes filles, les Colettines, les Urbanistes et les Dames Noires. L’établissement créé au départ par Félicité de Barral est un centre d'accueil pour les orphelins et les nouvelles converties. L'Œuvre est solidement établie quand arrive la tourmente révolutionnaire, la «Présentation» renaîtra de ses cendres et connaîtra un accroissement jusqu'à la sécularisation en 1905.

Dès les premières années une communauté religieuse se forme autour de la fondatrice, qui, avec ses compagnes, prend saint François de Sales pour modèle, la douceur et la fermeté de l'évêque de Genève seront les traits qui marquent Félicité de Barral. Très rapidement l’Œuvre de Castres s'étend dans le diocèse et la première fondation, à Lautrec, est l’ouverture d'une école, puis ce sera Graulhet, Roquecourbe.

En 1802, la paix est revenue en France, les religieuses rentrent à Castres. Jeanne de Lugan est chargée de restaurée l’œuvre balayée par la Révolution. Des écoles gratuites s'ouvrent un peu partout. L'école de Dourgne, ouverte en 1828, est en plein essor en 1837 grâce à l’acquisition d'un nouveau terrain. Le dévouement des sœurs de la Présentation ne se limite pas seulement aux écoles, des hôpitaux, des orphelinats voient le jour. Dourgne est un des premiers hospices tenus par les sœurs de la Congrégation avec Brassac et Roquecourbe.

Le docteur Jaurès s'est adressé tout naturellement aux religieuses de Castres. Une maison est mise à la disposition des sœurs rue des Couteliers ou rue Coutelière, mais c'est dans le dénuement le plus total que la petite équipe va accueillir les premiers vieillards ou indigents. Dom Étienne Rossignol rapporte cette anecdote :

«... Comme matériel de cuisine, les sœurs ne possédèrent d'abord qu’un unique pot. La soupe cuite, on y mettait les légumes. Un jour, le pot se brisa.

On emprunta aux voisins... ››

Sœur Bernadette, une des premières religieuses, avait un âne et parcourait la campagne, de ferme en ferme, pour recueillir beurre et pommes de terre pour nourrir les pauvres de l’asile.

Un contrat signé de sœur Sainte-Thérèse, Supérieure Générale, entre la Congrégation et la Municipalité prévoit que deux sœurs viendront à Dourgne pour servir au refuge des indigents, il est même stipulé qu'une ou plusieurs sœurs seraient envoyées dans le cas où les besoins de la maison l’exigeraient. Un traitement de trois cents francs sera versé annuellement à chaque religieuse.

La municipalité prend en charge toutes les réparations et améliorations des bâtiments, ainsi que les dépenses d'entretien et de nourriture des sœurs et des malades, les frais de médecins et des remèdes. Tout le mobilier à l'usage des religieuses et des malades appartient à la commune, mais la

Congrégation met à la disposition de l’établissement qui démarre les lits, paillasses, et tout ce qui est nécessaire, y compris les prie-Dieu. Ce mobilier reste propriété de la Congrégation et un inventaire annuel sera dressé. Il est même prévu, dans le cas où la commune voudrait se séparer des sœurs, que la Supérieure Générale devrait être avertie un an à l'avance.

Une lettre de Sœur Sainte-Thérèse du 9 mars 1896 adressée à l’abbé Brieu avec deux copies du contrat aurait dû être signée par le Docteur Jaurès. L’exemplaire qui est aux archives communales ne comporte que la signature de sœur Sainte-Thérèse. Il est fait mention des deux clochettes offertes au Refuge. Les premières religieuses sont Sœur Bernadette et Sœur Émilie.

Sœur Bernadette sert trente ans au Refuge avec toute sa compétence et son abnégation, dans des conditions matérielles très difficiles. Elle est rappelée par sa Congrégation pour des motifs impérieux en 1928. Lors de sa séance

du 5 octobre 1928, le Conseil Municipal exprime sa consternation et vote, à l'unanimité, le retour de Sœur Bernadette, ouvrière de la première heure.

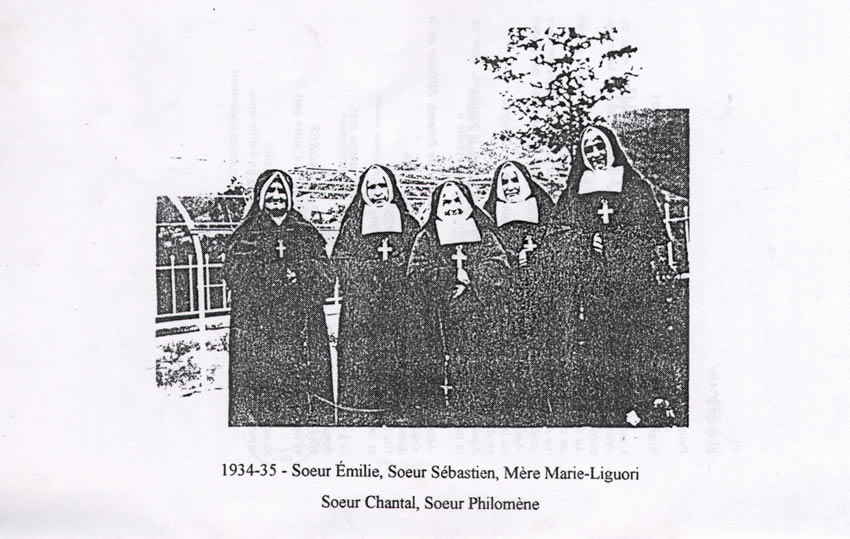

Mère Sainte-Cécile, supérieure de 1907 à 1926, est au Refuge lors de la mort du docteur Jaurès et de la mise en place d'une structure administrative, ainsi que de l’élaboration des statuts. Elle est remplacée par Mère Marie-Liguori qui venait de passer quelque temps à Massaguel auprès des enfants. Mère Sainte-Mélanie est à Dourgne de 1943 à 1962. Sa mère Mélanie Escande était d’En Calcat et son père Marc Galin, architecte de Castres. (10)

Des douze enfants, cinq seront au Seigneur. Sœur du Père Michel Galin, elle a deux sœurs moniales à Sainte-Scholastique, une autre sœur est à la Présentation. Elle est décorée le 3 mars 1953 de la médaille de Chevalier de l'Ordre de la santé publique. Elle décède à Dourgne, âgée de 96 ans.

Le docteur Colombié et le Conseil d'Administration, en reconnaissance de tout ce qui avait été accompli par les sœurs de la Présentation au Refuge pendant de si longues années, désire que les religieuses décédées à Dourgne restent dans le village qu'elles avaient tant aimé. Au cimetière de Dourgne, dans une concession à perpétuité reposent, au pied de la croix, dans l'allée centrale, près des prêtres de Dourgne, Mère Saint-Jean, la première supérieure du Refuge (+ 28-05-1907), Mère Sainte-Liguori à 82 ans (+ 1943), Mère Sainte-Mélanie (20-07-1962) et sœur Odile Marie (+1973). (11)

La dernière supérieure est Sœur Monique. A son départ, en 1980, après plus de quatre-vingt ans de dévouement, d'abnégation, il ne reste plus aucune religieuse de la Présentation au Refuge de Dourgne.

L'Association du Refuge de Dourgne

La loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables précise que le taux de l’allocation est fixé par le conseil municipal. Les archives sont pauvres pour les premières années de l'hospice. Il n'est fait aucune mention de l'accueil des réfugiés et blessés pendant la guerre de 1914-18. Le premier registre date de 1926, c'est un registre des délibérations du Conseil d’administration. Mais de 1896 à 1926, - et même au-delà – nous n’avons trouvé aucune liste de malades ou de vieillards qui avaient été accueillis. A la mort du Docteur Jaurès, c'est une nouvelle période pour l'hospice qui subsiste dans une certaine précarité. Il faut vivre au jour le jour, en comptant beaucoup sur la charité des uns et des autres, sans pouvoir bénéficier des libéralités gouvernementales. Aucune structure administrative n'avait été mise en place et le Comité provisoire de direction composé de six membres avait surtout sa bonne volonté.

Des statuts sont élaborés et l'Association créée en 1923, régie par la loi du 1er juillet 1901, devient «Association du Refuge de Dourgne ». Son but est d'assurer un asile aux vieillards, infirmes du canton, à ressources nulles ou restreintes et de lutter contre la mortalité infantile. L'art, 2 rappelle que l’œuvre est la continuation de la fondation privée faite par le docteur Jaurès en 1896, avec le concours de la charité publique. Pour augmenter le capital, il est décidé d’étendre l’Association à toutes les communes du canton. Onze sur les quinze répondent favorablement. L'art. 2.1 précise le montant des cotisations : un versement unique de 3 frs par habitant et l’art. 2.2 *un versement annuel de 0,30 frs par habitant'.

Les bâtiments du Refuge et les premières années.

Après la restauration du bâtiment communal des premières années, les immeubles voisins sont achetés en vue d'une extension. La vieille masure, la maison Gaubert est achetée et démolie, par mesure de sécurité, d'hygiène et d’esthétique. En 1927, les locaux s’avèrent trop exigus et il faudrait reconstruire les bâtiments annexes en un corps principal, utilisant ainsi les capitaux apportés par les communes adhérentes. C’est une tâche de longue haleine étant donné les difficultés financières rencontrées.

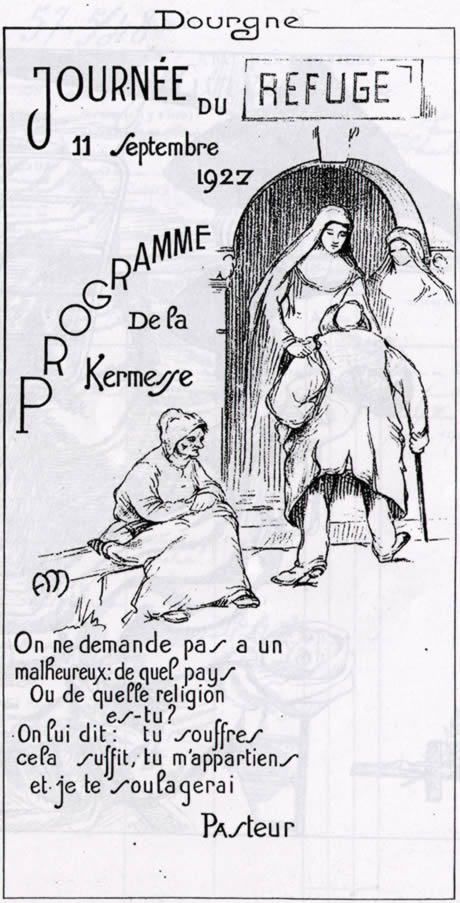

Une fête de bienfaisance est organisée le 11 septembre 1927 dans le but de faire connaître l'œuvre et de recueillir des fonds. Les abbayes bénédictines de Dourgne et d’En Calcat participeront financièrement aussi à l’œuvre. Ce jour de kermesse fut une grande fête. Au théâtre de verdure, on joue «Werther››, drame lyrique en quatre actes, puis un concert donné par les «Enfants Castrais›› avant le grand feu d'artifice qui embrase toute la Montagne ! Oui, vraiment, un grand jour, jour de bénédiction de la Maison par Monseigneur Barthes, car c’est à partir de ce moment que le Refuge perçoit des allocations pour certains vieillards. Le capital de 28 000 frs laissé par le docteur Auguste Jaurès à sa mort est passé à 83 000 frs.

L’utilité de la fondation est de plus en plus perceptible. Le règlement établi permet de recueillir dans les salles communes, à titre payant, un nombre croissant de petits bénéficiaires dont l'entretien est assuré soit par les familles, soit par de modestes rentes en dehors de toute allocation familiale.

Un arrêté préfectoral du 6 octobre 1927 autorise le Refuge à recevoir les vieillards, infirmes et les incurables assistés au compte des communes, du département ou de l’Etat. Il se pose ensuite le problème de l’aménagement intérieur, d’où la nécessité de recourir à de nouvelles ressources. L’éclairage électrique, les fosses septiques, l'eau potable ont été réalisés grâce à un emprunt de 100 000 frs, souscrit auprès de particuliers, à un taux assez minime, 4,5%. Le chauffage central, avec une belle chaudière, est installé et vingt-trois radiateurs remplacent les poêles à charbon. L'eau chaude et deux appareils à douche, un monte-plat et un monte-charge améliorent la vie des religieuses et des pensionnaires. Les aménagements intérieurs se font progressivement. En 1932, l’établissement s’est doté d’une blanchisserie mécanique. Le sous-sol de la chapelle a été assaini de manière à constituer un cellier vaste et aéré. Un réfectoire pour les hommes, séparé de celui des femmes a été aménagé près de la cuisine.

Un dispositif de cuisine, au sous-sol, est utilisé journellement pour préparer les pâtées pour les animaux de la basse-cour. L’année suivante, une infirmerie est aménagée ainsi qu'un dortoir de femmes. Au cours de l’année 1929, les décès de Jules Coustel, maire de Verdalle et de Louis Clos, maire de Soréze, affectent l’équipe de la direction. Jules Coustel avait pu obtenir de l’Assemblée départementale et de l’Administration préfectorale que l'établissement privé puisse recevoir des hospitalisés au titre de l'assistance. Le maire de Soréze avait particulièrement contribué du point de vue financier. A cette époque, une vingtaine de pensionnaires payants ou assistés ont pu être accueillis, Le prix de la journée se monte à 6,71 frs.

En novembre 1931, la municipalité envisage de vendre pour un montant de 10 000 frs, sur dix annuités, à l'Association l’immeuble mit depuis 40 ans gratuitement à sa disposition. Des réparations et des transformations s’avèrent nécessaires et indispensables, et ainsi les droits de propriété de l'Association permettraient d'envisager l'avenir à plus long terme. A la fin de l'année 1942, la question de la vente par la commune de Dourgne n'est toujours pas réglée.

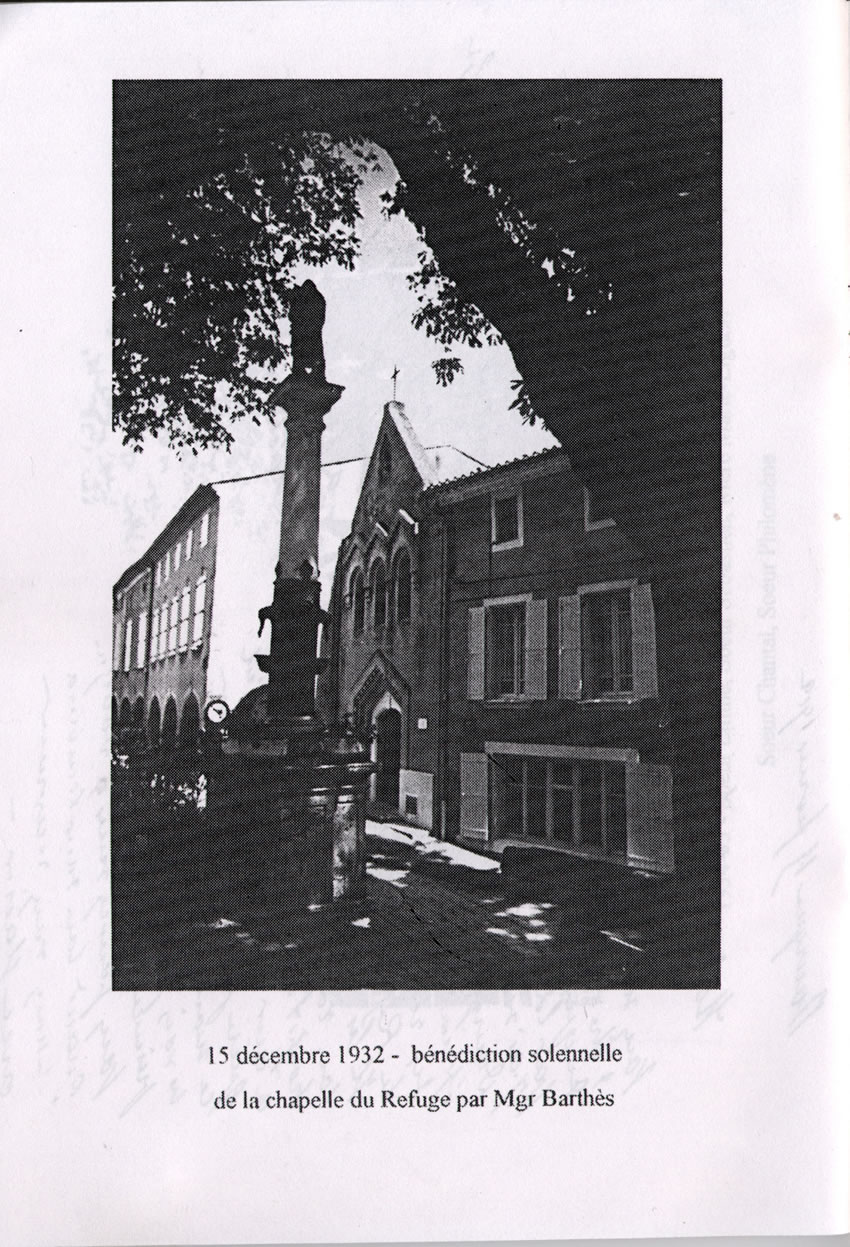

La chapelle du Refuge

Le personnel religieux du Refuge a demandé l’autorisation de construire, sur l’emplacement de la maison Gaubert, un oratoire. La chapelle est donc édifiée, à partir de 1927, par les sœurs de la Présentation, grâce à la générosité de tous, sur le terrain communal.

Mère Marie-Liguori est supérieure du Refuge depuis 1927 et elle mettra toute son énergie et sa fermeté pour que la construction tant désirée d’une chapelle attenante au Refuge soit un lieu de prières, où chacun dans le silence puise force et réconfort au soir de sa vie.

Le Père Michel Galin d’En Calcat et Camille Montagné, enfant de Dourgne et Grand Prix de Rome d’architecture, sont les maîtres-d’œuvre de la Chapelle. Maison de Dieu dans la maison des pauvres, maison de prières, la chapelle du Refuge est le résultat du travail du moine qui apporte le sens du divin dans la construction et de l'assurance technique du jeune architecte.

La bénédiction de la chapelle a lieu le jeudi 15 décembre 1932. La cérémonie est présidée par Mgr Barthes, archevêque auxiliaire d'Albi. Dom Marie Cambarou, Abbé d'En Calcat, le curé de la paroisse, Monsieur l’abbé Roques et des prêtres amis sont présents. La célébration est dirigée par le Père Romain [de Chabarmes] d'En Calcat. La messe célébrée par Mgr Barthes est accompagnée de chants exécutés par les novices et les postulantes de la Présentation de Castres. L’aumônier de la Présentation, l'abbé Régy, prononce l'homélie et se fait l'interprète des religieuses pour remercier tous ceux et celles qui ont travaillé au succès de la journée (12). La bénédiction du Saint-Sacrement clôture les cérémonies.

Un vitrail représentant la scène de la Présentation explique à ceux qui viennent prier que la chapelle est placée sous la protection de la Vierge Marie. La chapelle est desservie par le curé de la paroisse de Dourgne et actuellement chaque samedi soir l’Eucharistie est célébrée pour les pensionnaires des Arcades et les habitants de Dourgne.

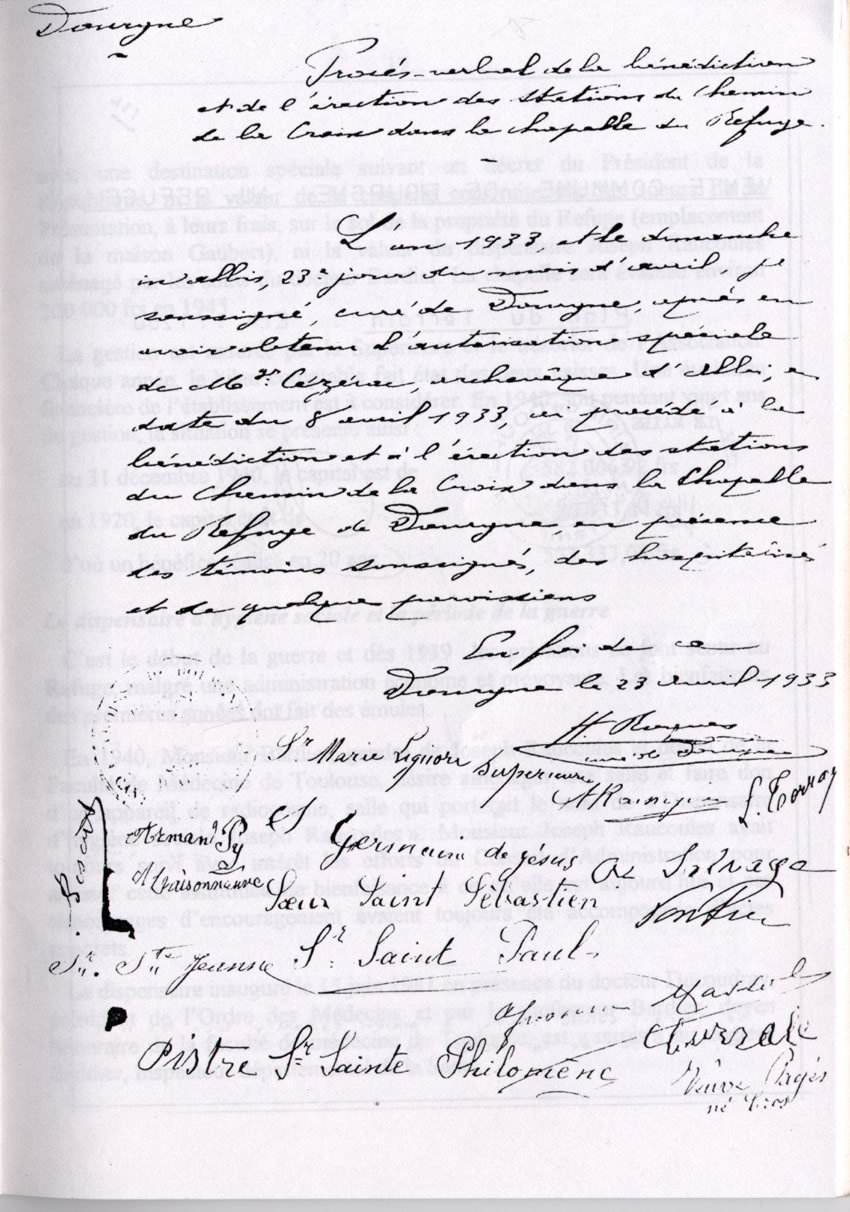

En 1931, Monseigneur Cézérac, archevêque d'Albi, avait déjà autorisé l’abbé Roques, curé-doyen de Dourgne à ériger, avec indulgences ordinaires, les stations du Chemin de Croix de la chapelle du Refuge. La cérémonie a lieu le 23 avril 1933, dimanche « in Albis » . Un procès-verbal de cette érection est déposé au secrétariat de l'archevêché et un autre, manuscrit, de la bénédiction et de l'érection des stations du Chemin de Croix, signé des religieuses présentes se trouve dans les archives de la paroisse.

La gestion de l'établissement

Les recettes proviennent des versements faits par les pensionnaires et les contingents communaux versés par les communes et l’État, les subventions, les ventes d'objets divers, les ventes de titres. Les dépenses se répartissent entre l’alimentation, les frais généraux, les constructions et les achats de titres. Des bénéfices sont régulièrement dégagés. En 1938, une assurance est souscrite pour les quatre religieuses afin qu'elles puissent avoir un capital ou une retraite après leurs nombreuses années de service. La Supérieure Générale de Castres demande une augmentation de salaire, mais les exigences sont peu en rapport avec celles du moment.

Dans le capital immeuble n'est pas compris la valeur du Refuge vieux (bâtiments non aménagés et le jardin) qui sont la propriété de la commune avec une destination spéciale suivant un décret du Président de la République, ni la valeur de la chapelle construite par les sœurs de la Présentation, à leurs frais, sur le sol de la propriété du Refuge (emplacement de la maison Gaubert), ni la valeur du dispensaire Joseph Raucoules aménagé par les soins du docteur Bardier. La chapelle sera évaluée environ 200 000 frs en 1945.

Le docteur Jaurès rue de Rome

Dans sa voiture, avec le chauffeur, le docteur et Madame Jaurès

11 septembre 1927 - Programme de la kermesse - Etat des services militaires du docteur Jaurès

Page de titre de la thèse soutenue par le docteur Jaurès

La gestion est assurée par la Supérieure et le trésorier de l’Association. Chaque année, le bilan comptable fait état des deux caisses. Une évolution financière de l’établissement est à considérer. En 1940, soit pendant vingt ans de gestion, la situation se présente ainsi :

- au 31 décembre 1940, le capital est de 582 066,92 frs

- en 1920, le capital était de 28 733,84 frs

- d'où un bénéfice réalisé en 20 ans 553 333,08 frs

Acte de mariage Marie Paul Louis JAURES et Marie-Jeanne Rose JAURÈS

Photos des religieuses de la Présentation de Castres

Lettre du docteur Jaurès (1912)

Bénédiction de la chapelle du refuge en 1932

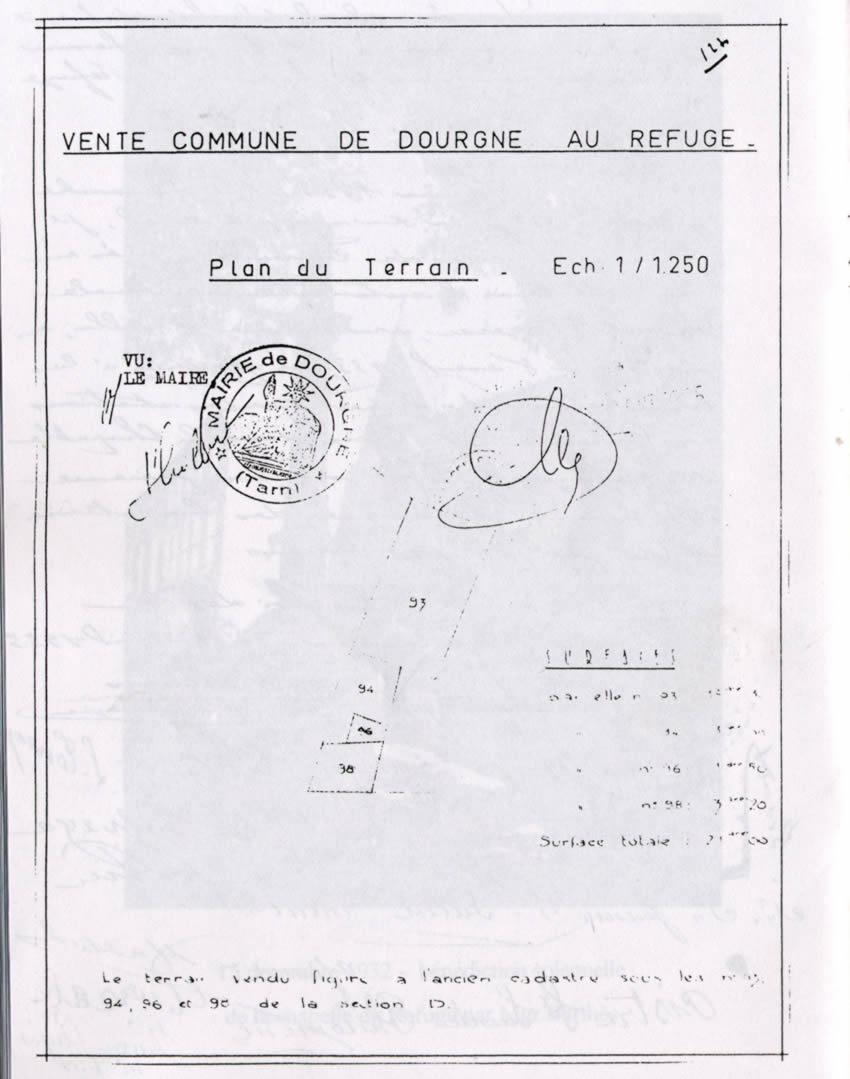

1955 - Vente des bâtiments par la commune de Dourgne à l'Association

Le dispensaire d'hygiène sociale et la période de la guerre

C'est le début de la guerre et dès 1939 les privations se font sentir au Refuge, malgré une administration économe et prévoyante. Les bienfaiteurs des premières années ont fait des émules.

En 1940, Monsieur Bardier, gendre de Joseph Raucoules et doyen de la Faculté de Médecine de Toulouse, désire aménager une salle et faire don d'un appareil de radioscopie, salle qui porterait le nom de «Dispensaire d'hygiène sociale Joseph Raucoules››. Monsieur Joseph Raucoules avait toujours suivi avec intérêt les efforts du Conseil d’Administration pour amener cette institution de bienfaisance à ce qu'elle est aujourd'hui et ses témoignages d'encouragement avaient toujours été accompagnés d’actes concrets.

Le dispensaire inauguré le 15 juin l94l en présence du docteur Ducoudray, président de l’Ordre des Médecins et par le professeur Bardier, doyen honoraire de la faculté de médecine de Toulouse, est « remis ›› au docteur Saddier, Inspecteur départemental de la Santé.

L'hospice de Dourgne constitue un centre de santé primaire et remplit désormais deux des conditions essentielles d’utilité générale: consultation de nourrissons et service de radioscopie, Le dispensaire fonctionne à l’entière satisfaction de la population et permet de faire le dépistage de la tuberculose.

L’entretien des vieillards devient, quant à lui, de plus en plus difficile en raison des pénuries de ravitaillement. Quelques bons supplémentaires ont été attribués, mais le Conseil d'administration a eu la sagesse de ne pas accepter d'autres pensionnaires. La situation s'aggrave tous les jours et l'angoisse du lendemain crée une atmosphère très pesante pour tous. En 1942, le prix de la journée s’est élevé à 13,356 frs. Il y eut 5506 journées d’indigents et 4275 journées de pensionnaires.

La consultation des nourrissons

Mise en place en 1926, la consultation gratuite des nourrissons permet aux nouveau-nés d'être examinés et pesés régulièrement. La mortalité infantile, à la suite d'alimentation défectueuse, est pratiquement nulle. Les jeunes mères viennent avec beaucoup d'assiduité aux consultations qui sont assurées, aussi gratuitement, par le docteur Maury, diplômé d'hygiène de la Faculté de Toulouse, et ceci conformément à ce qui a été mis en place par le docteur Colombié. Après la guerre de 1940-44, l'Entraide française envoie des colis de lainages qui sont très appréciés. Les consultations deviennent bimensuelles, et à partir de 1951, elles ont lieu tous les premiers lundis du mois pour cesser définitivement vers 1954.

Le Conseil d 'Administration

Le Conseil d'Administration est présidé par le Maire de la Commune de Dourgne. C’est seulement, à partir de 1921, que René Lys assure les fonctions de secrétaire-trésorier. Madame Lys lui succède et se retire en 1970. Sous les mandats des maires, René Rastoul, Victor Moulet et Gabriel Pujol, Pierre Breton est administrateur délégué, Maurice Brocard dirige l’établissement de 1969 à 1978, date à laquelle une direction laïque remplace les religieuses qui quittent définitivement Dourgne en 1980.

L'amiral Abrial est nommé membre du Conseil d'Administration et président d'honneur de l’Association cantonale du Refuge au cours de la séance du 17 mai 1942 et la réception se fait au cours d’une fête le 21 juin suivant. L'assemblée souhaite que «l’illustre soldat dont le nom appartient à l'histoire ›› accepte les fonctions d'administrateur d’une œuvre dont la portée sociale devient de plus en plus pressante.

Organisation et fonctionnement médical du Refuge

Les difficultés de ravitaillement de la période de guerre ont rendu les vieillards, les enfants, les indigents plus nombreux et plus fragiles. Il est nécessaire de mettre en place une structure pour l'organisation et le fonctionnement du Refuge, c'est ainsi que trois services sont créés :

1 - Le service médical des salles de malades

2 - Le service médical du dispensaire Joseph Raucoules

3 - Le service de la consultation des nourrissons

Le Conseil d'Administration a désigné les docteurs Maury et Hugol comme chefs de service. Leurs fonctions sont gratuites et ils exercent alternativement un semestre sur deux. La visite médicale journalière a lieu chaque matin vers 9 heures.

C'est le docteur Hugol qui dirige le dispensaire Joseph Raucoules provisoirement. Une consultation mensuelle gratuite est prévue par l’administration de l'hygiène sociale. Dans le règlement, il est stipulé que les malades indigents ont droit, gratuitement, au service de l'examen radioscopique. Pour couvrir les frais généraux du dispensaire, les malades payants sont invités à payer 75 frs pour un examen de l'estomac et 50 frs pour un examen pulmonaire.

Avant la guerre, les sœurs étaient cinq. Deux d'entre elles sont rappelées, dont Sœur Saint-Paul qui a passé de longues années à Dourgne. Nommée Supérieure générale de sa Congrégation, elle quitte le Refuge en 1944, regrettée de tous. Pendant cette période de guerre, elle a accueilli dix vieillards du département de l'Aude, évacués de Narbonne et l’atmosphère de l’établissement a été maintenue grâce à la compétence de la supérieure.

Une quarantaine de pensionnaires ont été hébergés et pourtant les soucis ne manquent pas avec la venue de réfugiés, certains n'ont pas leur carte de ravitaillement. Monsieur Lys, le trésorier, est chaque jour confronté aux difficultés de nourriture et de chauffage, car les ressources s'épuisent. A cette époque, le prix de journée s'élève à 16,288 frs. Le capital net du Refuge est de 1 001 415,26 frs. En 1945, la hausse continuelle du prix de la vie fait passer le prix de journée à 41,97 frs.

Les années d'après-guerre - Acquisition des bâtiments

Des agrandissements s’avèrent nécessaires et surtout l'acquisition d'un jardin pour cultiver les légumes indispensables à 1'alimentation du Refuge. Le terrain de Madame veuve Auguste Teyssère, née Bezombes, au lieu-dit de Cantemerle, section B du cadastre numéro 440 et 441, d’une contenance de 14,70 ares peut être acquis pour la somme de deux mille francs.

La question des bâtiments n'est toujours pas réglée. La vente par la Mairie du vieux Refuge à l'Association, décidée en 1932, ne figure pas sur le registre des délibérations du Conseil Municipal. Cet achat est nécessaire pour déposer le dossier permettant d’obtenir la reconnaissance d'utilité publique. En 1945, la subvention annuelle de 0,30 frs par habitant est portée à 1 frs.

Monsieur Rastoul, maire de Dourgne en 1948 rappelle quelques pages de l’histoire de Refuge lors de 1’Assemblée Générale du 23 juillet. Grâce à une gestion sérieuse et à une sévère économie, le Refuge, malgré des moyens précaires, avec au départ un immeuble en grande partie délabré, est à ce jour un établissement qui jouit d’une grande notoriété et qui rend d’innombrables services, non seulement à Dourgne, mais dans le canton. Les communes qui font partie de l’Association cantonale créée en 1923, sont propriétaires, au même titre les unes que les autres de l’Œuvre et sont intéressées à son développement et à sa prospérité. Il a été accueilli en 1947, 37 pensionnaires, soit 17 hommes et 20 femmes.

Le ravitaillement pose un peu moins de problèmes. Les colis venant d’Amérique contenant biscuits et sucre sont les bienvenus.

Madame Louis Raucoules fait un legs de 25 O00 frs au bénéfice du Refuge.

Maître Chesnelong de Toulouse, verse au Refuge la somme de 20 380 frs en 1950, déduction faite des frais de succession. Monsieur René Lys, administrateur depuis 30 ans, meurt le 17 février 1951. Monsieur Pierre Breton lui succède.

Au cours des années suivantes, peu d'événements marquent la vie au Refuge. Les prix de journées sont de 550 frs pour les pensionnaires et de 425 frs pour les assistés. Une très vieille maison est acquise, rue des Couteliers, pour servir de soute à charbon.

Les statuts sont modifiés au cours de la séance du 21 mars 1956. Mais au cours de l'année 1955 l’opération immobilière prévue depuis 1932 se réalise. Le Conseil d’Administration lors de sa séance en date du 20 mars décide de faire l’acquisition de l'immeuble dénommé «Vieux Refuge ››. Monsieur Lys, puis Monsieur Breton suivaient de près ce projet jamais réalisé. C'est ce dernier, agissant en qualité de président-administrateur, qui engage l'Association à négocier avec la commune. Le Conseil Municipal de Dourgne au cours de sa séance du 15 avril de la même année considéré que l’immeuble et le terrain attenant ne peuvent être détournés de leur affectation primitive, étant donné qu'ils avaient été cédés dans un but charitable, lors de la fondation de l'œuvre.

Monsieur Millet, architecte de Mazamet, avait dressé le procès-verbal d'estimation fixant la valeur à 350 000 frs, opération pouvant être effectuée sans l’autorisation de l’Administration des Domaines puisque la valeur était inférieure à 750 000 frs. La propriété à acquérir se décompose ainsi :

- un bâtiment de construction très ancienne, n° 98 sur le plan cadastral, section D, d'une contenance de 3 ares 20 centiares, estimé 200 000 frs.

- un bâtiment, actuellement à l'usage de buanderie, morgue, cadastré å l’ancien cadastre sous le n° 96, pour une superficie de 1 a 50 ca et un terrain en nature de jardin encastré sous les numéros 93 et 94 d’une contenance de 16 a 30 ca, estimés à 150 000 frs.

Après une enquête commodo et incommodo, et après avis du Commissaire-enquêteur, l’arrêté du sous-préfet de Castres en date du 24 août 1955 autorise la commune à aliéner en faveur de l'Association cantonale du Refuge l'immeuble et le terrain y attenant, sis à Dourgne, rue des Couteliers, d’une superficie de 21 ares, figurant sur le plan cadastral, sous les numéros 93, 94, 96 et 98, de la section D, dite « la Ville ». L'opération financière est réalisée pour un montant global de trois cent cinquante mille francs.

L'affaire est conclue à l'amiable et l’acte est passé devant Maître Sablayrolles, notaire à Dourgne.

A partir de 1959, les projets d'agrandissements du Refuge sont confiés à Monsieur Millet. Des travaux de sanitaire et de chauffage sont effectués par Monsieur Durand. Un ascenseur est mis en place à partir de 1960 par la Maison Eydou-Samain de Paris. Toute la menuiserie est confiée à Monsieur Cabannes.

A partir de 1967, le grand dortoir des hommes est supprimé et remplacé par des chambres à deux ou trois lits. Le dortoir des femmes, mal aéré, passe de dix à six lits, avant d’être transformé en chambres. Une nouvelle lingerie est créée.

Le service de sécurité prescrit l’achat d’extincteurs.

La situation financière du Refuge

Le registre, très bien tenu, contient outre, les délibérations du Conseil d'Administration, les comptes de l’Association. Nous avons déjà évoqué avec quelle sagesse l'établissement avait été géré, malgré les difficultés rencontrées. En 1956, donc après l'achat d'immeubles, aucun bénéfices n'est réalisé, mais les dépôts soit à la banque Courtois, soit à la Caisse d’Épargne s’élèvent à 10 018, 152 frs. Des lingots d’or dans le coffre tiennent compagnie à des Napoléons. Il y est même déposé, dans un écrin grenat, un collier en or et perles fines donné par l'Abbaye Sainte-Scholastique pour la fête du Refuge en 1927; il ne fut pas évalué, ni vendu, mais la rubrique ne figure plus à partir de 1960.

Les différents travaux effectués obligent la vente, à partir de 1960, d’un certain nombre de titres, de deux lingots d’or et de pesos.

Madame Mottes, à la demande de Monsieur Breton, est chargée de la comptabilité à partir du 1er janvier 1966, Madame Lys continue d’assurer le secrétariat. Un compte courant postal est ouvert et à la lecture du chapitre « compte » dans le registre des Délibérations, certaines rubriques ont disparu et d’autres font leur apparition. Le prix de la journée se monte à 10,41 frs [A partir de 1960, les sommes sont en nouveaux francs].

L'hospice public

Le Refuge n’avait, jusqu'en 1956, que le titre d’« hospice privé ››. La loi du 21 décembre 1942, modifié par le décret du 17 août 1943 permet aux établissements existants lors de l'entrée en vigueur du décret de bénéficier de certaines dispositions transitoires. Un extrait de l'arrêté du 11 octobre 1957 classerait le Refuge de Dourgne dans la catégorie « Hospice public››. Il est stipulé que la nouvelle administration doit se composer du Maire et de six membres renouvelables et nommés par le Préfet. L’hospice de Dourgne est intercommunal et l’administration est assurée par une Commission Administrative, comprenant tous les membres des communes adhérentes, du

Conseil Général et de six membres nommés par le Conseil Municipal de Dourgne et de quatre autres désignés par l'Assemblée Générale.

Le nouveau mode de désignation de la Commission Administrative fait passer l’ensemble du contrôle de l'institution entre les mains du Préfet et il serait souhaitable que l’État, qui se substitue au groupement fondateur et propriétaire, verse au Bureau d'Aide Sociale des communes intéressées, le capital correspondant à la valeur de l’œuvre.

Au cours de sa séance extraordinaire du 8 décembre 1957, le Conseil ne voit aucune raison pour changer son statut et le Refuge reste «hospice privé ››. L’arrêté de la région sanitaire de Toulouse en date du 20 février 1958 confirme que l’hospice de Dourgne est radié de la liste des hospices publics du Tarn.

« Les Arcades »

Un nouveau nom pour le Refuge est adopté par tous les maires lors de l’Assemblée Générale du 4 avril 1965, le « Refuge ›› devient «Les Arcades ››.

Les Arcades de Dourgne jouxtent la maison cantonale. Elles se trouvent à l’entrée de l’actuelle Avenue du Maquis, avenue baptisée et débaptisée plusieurs fois au cours des siècles. Datant du XVIème siècle, elles sont inscrites à l'inventaire des Sites pittoresques du Tarn. (13) Au pied de la montagne, le faubourg était le quartier industriel, le faubourg de La Calm, et avec en appendice, la rue de Rome. Ce quartier était traversé par deux rigoles, déviation du Taurou où les négociants en laine lavaient leurs marchandises. Sous le « Couvert » se rendait la justice. Sur le compoix de 1752, le «Faubourg du Couvert» était habité par des marchands, des facturiers, le négociant Jean Grave et le bourgeois Guilhaume Pébemard, les maisons en peseing et en solier avaient cour et jardin. La rue des Couteliers, quant à elle, figure sur le compoix de 1595. Au XVIème siècle, un mur est construit le long de la rue, c’est le mur de soutènement des jardins du Faubourg.

Après l'approbation des nouveaux statuts en 1978 par la Sous-Préfecture de Castres, une nouvelle dénomination est adoptée «Association cantonale de la Maison de Retraite « Les Arcades » Dourgne ›› et paraît au Journal Officiel du l4janvier 1979.

Le personnel laïc de l’Établissement

Les religieuses étant de moins en moins nombreuses, il faut faire appel à du personnel laïc. La charge est lourde pour l'établissement, bien que l’heure d’une femme de service soit rémunéré 1,77 frs. Obligé de se mettre en conformité avec l’Inspection du Travail, la Sécurité Sociale, les administrateurs doivent tenir compte de l’ancienneté, des heures supplémentaires.

L'adhésion à une Caisse de Retraite complémentaire est obligatoire.

Après le départ des sœurs de la Présentation, la direction est assurée par du personnel laïc. La candidature de Monsieur Jean Gayet, infirmier, est retenue en 1977. Son contrat de travail est signé le 1° février 1978, il sera titularisé le 1° août suivant. Les projets sont nombreux : embauche d'une infirmière, formation d'aide infirmière, démarrage de nouveaux travaux...

Du personnel laïc est engagé avec l'accord de la DASS, mais les frais occasionnés sont sources de nombreux soucis et pour le Conseil d'administration et pour la direction.

Monsieur Gayet présente un plan de financement pour mettre en place la tranche de travaux nécessaires à l’humanisation de la maison. Daniel Gaïani, architecte de Dourgne, est pressenti comme maître d'œuvre. L’opération financière serait de l'ordre de 650 000 frs. Les dossiers d'emprunts auprès de la Caisse d'Épargne, du Crédit Agricole, de demandes de subvention font l'objet de nombreuses démarches. Des dons importants permettent de faire les aménagements intérieurs, les abbayes de Dourgne et En Calcat, le groupe Pierre Fabre, le Syndicat d'électricité et combien d’autres participent à leur manière à l’amélioration des conditions de vie et de travail. Deux

congélateurs font leur entrée aux Arcades dès 1978 et l’entreprise Guiraud fournit quatre tonnes de briques !

Les rapports des Conseils d'Administration des années 1980 – 1985 évoquent surtout les difficultés à équilibrer le budget. Ce budget doit tenir compte de l'augmentation des pensionnaires valides et semi-valides, mais aussi des dépenses occasionnées par l’alimentation, le chauffage et surtout le personnel. La création d'une section semi-valide est acceptée par la commission de dérogation de la Préfecture en 1978. Le prix de journée à soumettre à la DASS pour les valides est de 54,90 frs et 109,29 frs pour les semi-valides.

La C.R.A.M. permet en 1982 la création de postes supplémentaires. Madame Azam Hélène, infirmière, met alors en place une section de cure médicale.

La vie au quotidien

Les débuts s'étaient révélés très difficiles. Et il fallut attendre de longues années pour que les malades, les pensionnaires connaissent une nourriture saine et appropriée à leur état. Le rapport qualité/prix s'est amélioré. Les desserts ne sont plus seulement la douceur des dimanches et jours de fête. C’est aussi l’époque de la distribution de goûter. Ce n'est qu’en 1981 qu'un service de diététique est mis en place et l'arrivée des produits surgelés améliore les menus, mais il faut tout de même prévoir certaines économies dans ce secteur.

Au cours de l'année 1982, une Association « loi 1901 » est créée. Il faudrait un budget loisirs, mais au départ c'est l’organisation de lotos à l’intérieur même de la Maison, avec la participation des familles et des personnes de l’extérieur qui offre aux résidents une animation et apporte un peu de joie à ceux et celles qui ne peuvent plus sortir.

Le départ des sœurs de la Présentation est prévu pour mars 1980. Le directeur rappelle les avantages que présentent la présence des deux religieuses, même l’intervention de Monseigneur Coffy ne pourra retarder leur départ. Mère Monique, infirmière est employée à temps complet et Sœur Cécile aide aux malades de façon permanente. Mais payées, l'une sur la base d'un temps partiel, à indice bas, et l'autre ne recevant qu'une indemnité de vêture, leur départ affecte le budget prévisionnel.

Les grands travaux

En 1980, les dossiers de financement sont constitués et les travaux peuvent commencer. Toutefois, sans avoir pu obtenir tous les emprunts désirés, la réception de la première tranche a lieu le 12 décembre 1980. L'aile gauche est tout à fait conforme aux normes de sécurité, le centre vital de la maison est confortable. Tout a été mené à bien grâce à l'équipe de Monsieur Fourquet.

Au cours de l'année 1984 se pose également le problème du désenclavement de la Maison. Il s’agit de l’échange d’une vigne appartenant à l'Association avec un chemin appartenant à M. Edmond Rey. Le fond du parc communique ainsi directement avec la route de Massaguel.

Pour répondre aux nombreuses demandes émanant du canton, l’acquisition de la maison Merli-Ruiz est envisagée en 1986, ce qui permettrait l'augmentation d'une capacité d'accueil de 6 lits. Mais dans la perspective d'une extension de la maison, car les locaux arrivent à saturation, il faut envisager de créer une aile dans le parc, sur quatre niveaux superposées, perpendiculairement à l’établissement et en étroite relation avec lui. Monsieur est le maître d’œuvre de l'ouvrage qui doit apporter un confort aux résidents sur place et augmenter la capacité d'accueil. Le coût des travaux chiffré à trois millions deux cent vingt-quatre mille francs sera financé par les emprunts et les subventions. Les travaux d'un montant de trois millions neuf cent vingt-neuf mille francs ont pu être réalisés grâce à la participation du Conseil Général, du Conseil Régional, de la Sécurité Sociale et des Caisses de Retraite.

La situation financière est saine, à condition que la capacité de la maison reste constante. Mais il faut gérer la section d’investissement avec prudence. En 1989, un pensionnaire lègue une partie de ses biens à la Maison de Retraite, ce nouvel apport permet d’augmenter les recettes d’investissement.

Au début de 1988, les travaux peuvent commencer. Inaugurés en 1989, le nouveau bâtiment offre aux résidents tout le confort. Chaque chambre est dotée d'un sanitaire ; aux étages, des coins-salons permettent aux pensionnaires de se rencontrer et d'échanger. Les terrasses des chambres donnent sur la montagne ou sur la plaine. Téléphone, télévision dans les chambres où chacun peut apporter ses propres meubles apportent le petit « plus » pour ceux dont la journée est parfois bien longue.

La section de cure médicale

Le projet de Madame Azam d'avoir une section de cure médicale aux Arcades est soumis au Conseil à la fin de l'année 1982. Le fonctionnement de cette section a certains avantages, car elle reste constante dans ses effectifs, elle donne à tous les résidents le même tarif d'hébergement et elle permet de financer un personnel spécialisé. La section, d’une capacité de 18 lits, fonctionne à partir du 11 janvier 1983, après que le dossier ait été agréé par la CRIS. Actuellement la section de cure médicale est de 36 lits.

Un médecin est attaché à l’établissement. En 1990, à la suite du vote du Conseil d'Administration, c'est au docteur Salvignol qu’est confiée cette responsabilité. Il est remplacé en 1992 par le docteur Lebleu. Le docteur Boyer, non élu, fait partie du Conseil et les deux médecins de Dourgne participent à la commission d’admission des futurs pensionnaires aux Arcades.

Le foyer-restaurant

Le foyer-restaurant fonctionne dès 1984. Il doit garder un caractère social et en aucun cas gêner les restaurateurs de la localité. Son équipement a été rendu possible grâce à la participation des communes adhérentes. Chaque maire a fait appel à son bureau d'aide sociale et l’agrément de la DASS obtenu très rapidement. Ce restaurant est ouvert à toute personne âgée résident dans la commune et aux cas sociaux.

La famille du docteur Auguste Jaurès

Pour célébrer le centenaire de la fondation du Refuge par le docteur Auguste Jaurès, il nous fallait retrouver sa famille directe. Notre fin de siècle, très au point sur les moyens de communications, a permis de prendre contact avec les descendants de la famille du docteur.

Élisabeth, née à Dourgne (+ à Paris, en 1978), petite-fille du docteur Jaurès, épouse en 1924 Léopold Charles Raoul Filliol. Le foyer est installé au Havre. Élisabeth décède au Havre en 1978. Cinq enfants nés de cette union, Louis, Michel (+ 1993), Geneviève, Bernard et Chantal sont les arrière-petits-enfants du docteur Auguste Jaurès.

Une autre branche de la famille Jaurès célèbre aussi ce centenaire. Par leur arrière-grand ‘mère, Léonie Gabrielle Jaurès, Hélène Azam et ses frères sont cousins du docteur Auguste Jaurès et de Jean Jaurès. Hélène Azam, infirmière, puis directrice-adjointe a pris la direction de la Maison en 1995.

Les Arcades en 1996

Bien située au cœur du village, la Maison de Retraite est aujourd’hui d'une capacité de 61 lits. Le personnel laïc se dévoue sans compter auprès des 29 malades, des personnes désorientées, soit vingt-neuf personnes dont trois infirmières, six aides-soignantes et treize femmes de service. Tout est mis en œuvre pour que la vie continue aussi longtemps que possible. Ce n’est pas tous les jours facile de vivre, avec ses infirmités, ou hors de chez soi, de communiquer avec les autres, de rester attentifs et ouverts sur le monde. Des employées spécialisées dans l'animation consacrent beaucoup de leur temps pour que les journées ne soient pas trop longues. L'Association des « Amis de la Maison de Retraite» organise après-midi de récréation, lotos, sorties, même le pèlerinage à Lourdes. Les personnes âgées accueillent les petits enfants de la crèche dans le jardin d'enfants installé dans le parc.

Un accompagnement spirituel pour ceux qui passent sur l’autre rive est assuré. Cette tâche délicate et importante demande beaucoup de tact et de respect. Les dernières années se doivent d'être paisibles et remplies de joie.

Du haut de son rocher, saint Stapin veille avec une tendresse particulière sur ses enfants et la Vierge du grand marronnier ne saurait oublier ceux et celles du village et du canton qui ont parfois tant donné de leur temps, de leur compétence et de leur affection.

31 mai 1996

[le 31 mai 1896, création de la commission dite du « Refuge ››]

Sources

Archives de l'Association du Refuge de Dourgne

Archives de la paroisse Saint-Pierre de Dourgne

Archives communales (séries D, G, 2 Q)

Archives de la Congrégation des Sœurs de la Présentation

Archives de l’Archevêché d’Albi

Communication des Archives du Ministère de la Guerre

Communication de la Faculté de Médecine de Montpellier

Fonds Sablayrolles de Dourgne

Clichés photographiques du docteur Jaurès (fonds Filliol)

Documents généalogiques (fonds Filliol et Bugis)

(1) - Marie-Odile MUNIER, Documents sur Dourgne et la Révolution française, - 1788 - 1794,>Nîmes, Lacour, 1992

(2) - Archives de Maître Sablayrolles - Communication du contrat de mariage. Rose Cavaye apporte la moitié d’une métairie située sur la commune de Verdalle une maison et ses dépendances située à Soréze, le quart d'une maison et ses dépendances située à Dourgne, rue de Couteliers, la moitie d'une maison habitée par les dames Cavaye, la moitié d'une vigne au quartier de Cantemerle. Ces biens proviennent de la succession de Dame Rose Pradié, mère et grand'mère de la future épouse et de sa tante, l'apport immobilier représente une valeur de trente-sept mille francs. Le docteur Auguste Jaurès apporte des meubles acquis par lui, sa bibliothèque médicale et des instruments de chirurgie

(3) - La Boal, en occitan, signifie une grange, une étable. Il s'agit, aujourd'hui de la petite rue qui relie le quartier du collège à la rue du Général Barrau

(4) - Photo exposée au Musée Jean Jaurès de Castres. Copie de cette photo aimablement donnée aux archives des Arcades

(5) - Archives de l’Archevêché d’Albi. Communication de Monsieur l’Abbé Desprats

(6) - Archives de la paroisse de Dourgne, acte n° 12 de l'année l901. Yvonne Jaurès est la fille de la seconde femme de Louis Jaurès, Madeleine Duprat. Il était veuf en premières noces de Albine Caunel.

(7) - Le docteur Auguste Jaurès est inhumé à Dourgne dans le caveau (concession à perpétuité n° 32, adossée au mur N). Il repose auprès de sa femme Rose Cavayé (+ 20-04-1920). de ses enfants, Henri (+ l8-l2-1883), d'Élisabeth (+ 29-08-1886). de ses parents, Rose Chatla épouse Jaurès (* 06-04-1887), Alexis Jaurès (* l8›07-l903), sa tante, Émilie Cassanac (+ 20-04- 1906). son beau-frère (+ 23-08-1861)

(8) - Archives de la Congrégation - 7 pièces

(9) - Rossignol… osb (moine d'en Calcat). La présentation de Castres, Ed. Abbaye d'en Calcat. 1945, 14x22.5, 150p.

(10) - J Marc Galín a sculpté le buste qui décore la fontaine d'En Calcat pour Mélanie Escande, son épouse, en I ’honneur de leur mariage (1er janvier 1865)

(11) - Concession à perpétuité n° 228

(12) - semaine Religieuse, n° 51 du 22 décembre 1932. p. 649/450, article signé H. Roques

(13) - Arrêté du 18 janvier 1946 du Ministre de l'Éducation nationale portant inscription à l'inventaire des Sites de l'ensemble fondé à Dourgne par les Arcades de l’Avenue du Faubourg [l’annexe n° 18 joint à l'arrêté dont la liste des propriétaires concernés]

Nous remercions de tout cœur les personnes qui

ont bien voulu prêter des documents des photos, et nous

ont permis de retracer les grandes lignes

de l’histoire de la Maison de Retraite

Service des Archives Municipales de Dourgne

81 110 DOURGNE

Traitement OCR et mise en page d’après le livret de Marie Odile Munier - J-C Pétronio le 18/03/2014

« Les Arcades » de nos jours : 2014

Les locaux ont bien changés, toutes les modifications apportées au cours des âges ont totalement transformées le visage du « Refuge ›› d’origine.

Les différentes parties rajoutées prolongent le bâtiment d’origine (sur la gauche de la photo)

Le tour des bâtiments entouré d’une surface en pelouse dégage bien les abords

L' arrière des bâtiments depuis le parking visiteurs