Histoire de Revel Saint-Ferréol Collection Lauragais Patrimoine 2014 pp 163-166 |

L'ABBAYE DE SAINTE SCHOLASTIQUEd'après le livre de Michel Gô |

Le couvent de moniales bénédictines de Sainte Scholastique à Dourgne fondé par Mère Marie Cronier

L’abbaye de Sainte Scholastique

A la fin de ses études au petit séminaire de Castres, l’actuel « Barral », puis au grand séminaire d’Albi, Louis-Basile Banquet avait gagné le monastère de la Pierre-Qui-Vire sur la commune de Saint-Léger-Vauban, dans l’Yonne, pour y entamer un noviciat sous le nom de frère Romain. Quatre ans plus tard il sera ordonné prêtre. En novembre 1874, il se trouve à l’abbaye bénédictine de Jouarre, en Seine-et-Marne. Il y fait la connaissance d’une jeune fille de 17 ans, Marie Cronier, qui achève ses études. Elle est née à Paris en 1857 et, pour son éducation, ses parents l’ont confiée aux sœurs de Jouarre. Une intimité spirituelle de plus en plus marquée va naître et se développer entre le moine, alors âgé de 34 ans, et la jeune laïque. Durant seize années consacrées à la prière et à la méditation, Marie Cronier découvre dans la Règle de saint Benoît une vie évangélique de pénitence, d’humilité, d’obéissance, de travail et de silence. Peu à peu une idée, conforme à la volonté et à la tradition bénédictine d’une double fondation monastique, gagne sa pensée.

De son côté, Dom Romain a prononcé ses vœux le 13 avril 1875 et est devenu maître des novices à la Pierre-Qui-Vire. Le monastère yonnais ayant établi une maison d’études pour les jeunes moines à Saint-Pierre-de-Canon, sur la commune d’Aurons, près de Salon-de-Provence, Dom Romain en devient le supérieur. Il quitte donc le Morvan pour le sud de la France en 1877.

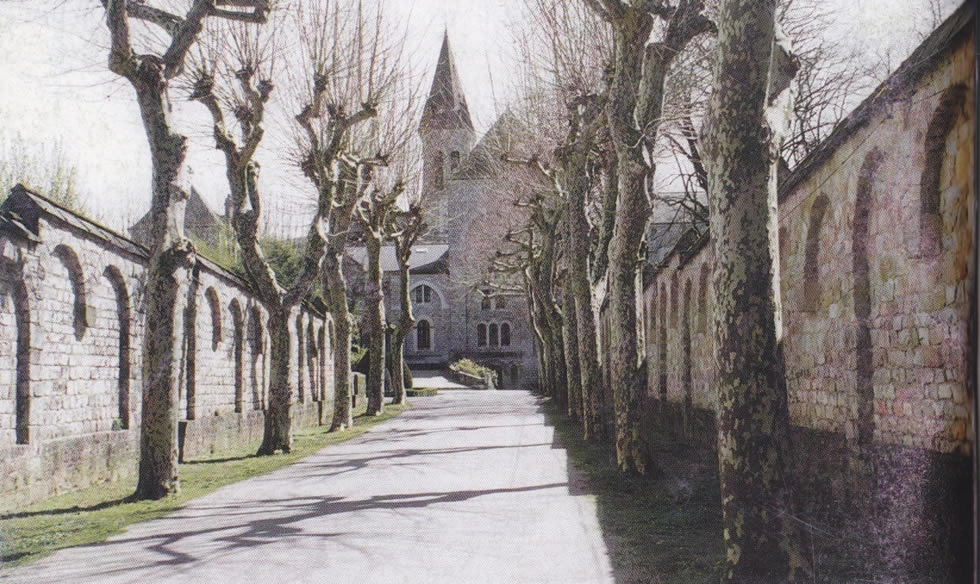

L'allée d'entrée du couvent de moniales bénédictines de Sainte Scholastique à Dourgne fondé par Mère Marie Cronier

Quant à Marie Cronier, lors d’une retraite effectuée en janvier 1883 chez les Bénédictines de la « rue Monsieur » à Paris, elle a la révélation qu’elle doit persévérer dans sa volonté de création d’une double fondation monastique qui va devenir « L’œuvre ». Octobre 1880 avait vu l’expulsion vers l’Espagne des jeunes frères qui vivaient à Saint-Pierre-de-Canon. Ils n’y reviendront pas. Un petit noyau de Bénédictins se reformera pourtant, à l’été 1882, autour de Dom Romain. Le monastère provençal devenu Prieuré en 1884, Dom Romain en est élu Prieur. Mais le site est peu propice à un établissement prospère et l’idée d’une double fondation qui obsède Marie Cronier occupe aussi l’esprit du moine.

Hasard savamment dirigé ou volonté du Destin, les événements vont se précipiter lors de l’année 1885. Nous avons vu que cette année là, invité à prêcher une mission à Dourgne, son village natal, Dom Romain y a rencontré le chanoine Brieu, curé de Dourgne, et Monseigneur Fonteneau, l’archevêque d’Albi. Nul doute que les deux ecclésiastiques se sont déjà concertés. Le prélat est persuasif. Il tient absolument à une présence et un renouveau bénédictins dans son diocèse. Le curé Brieu est tout aussi enthousiaste. Peut-être même ont-ils déjà suggéré à Dom Romain que son domaine familial de « la Mijoule » était tout à fait approprié pour cette fondation ?

Et si les Bénédictins s’installent, il faudrait envisager aussi, selon la Règle du saint, la présence des Bénédictines. A l’issue du prêche de cette mission 1885, si importante pour Dourgne, la décision est prise : les Bénédictins reviendront dans le Tarn. Tout d’abord à Mottes, près de Vielmur, en juin 1888, puis à En Calcat au début d’octobre 1890. Le premier coup de pioche ayant été donné le 15 janvier de la même année pour la fête de saint Maur, c’est donc en quelques mois à peine qu’une chapelle, une salle du chapitre, un réfectoire et une petite cuisine avaient été construits.

Le Hasard, le Destin ou la Volonté divine faisant bien les choses, toujours en cette année 1885, Dom Romain dirige une retraite de Bénédictines à Paray-le-Monial, en Haute-Saône. Il y retrouve… Marie Cronier qui, pour se recueillir et se préparer à sa vie religieuse, suit cette retraite. Dom Romain lui fait part des souhaits épiscopaux du diocèse d’Albi. Ils rejoignent ses propres souhaits. Après une première communauté avec quelques sœurs à Sens, dans l’Yonne, en juillet 1890 Marie Cronier arrive à Dourgne pour commencer une vie régulière dans une maison située rue de Rome. Deux novices et deux postulantes l’accompagnent. Elles seront bientôt sept dont quatre auront déjà pris l’habit, en mai, chez leurs consoeurs de la « rue Monsieur » à Paris. Ces premières religieuses, à peine installées, font leur profession de Foi, le 24 septembre, dans l’église saint Pierre de Dourgne. Entre-temps elles ont déjà acquis un terrain. C’est là que sera posée et bénite, le 5 juin 1891, la première pierre de la future abbaye sainte Scholastique. Lorsque les moniales prennent possession de leur monastère encore en construction où elles s’installent le 5 juin 1892, elles sont déjà une quinzaine. La « Chronique du Monastère » de l’abbaye sainte Scholastique relate presque jour après jour les étapes de sa fondation, suivie par Marie Cronier qui va en devenir la première abbesse. Bien que sa lecture soit très intéressante un trop large exposé pourrait sembler fastidieux. Comme pour l’abbaye d’En Calcat je vais donc en résumer ici les grandes lignes.

Durant l’année 1890, Marie Cronier avait préalablement visité une abbaye où elle avait déjà fait retraite pour poser les jalons et cerner les structures de son futur couvent. Rien n’avait été laissé au hasard : église, tribunes, sacristie, cloître, chœur pour les parties régulières, mais aussi buanderie, lingerie, laverie, placards, cuisine, réfectoire, bibliothèque, escaliers pour les lieux communs et même la clôture et l’étable. Tout avait été soigneusement noté et référencé afin de dresser au mieux les plans.

Diverses étapes de la construction de l’abbaye Sainte Scholastique vraisemblablement ici en 1892

Au 15 août 1890, après quelques semaines de discussions, de calculs et de délibérations, le plan de la future abbaye est enfin arrêté. Il s’appuiera sur le tracé et la disposition générale de l’abbaye de Solesmes, dans la Sarthe, fondée au XIème siècle qui est, depuis 1833, le centre de la congrégation bénédictine de France.

Sur le terrain, le piquetage pour la construction peut commencer. L’architecte choisi est M.Bonnay. Il vient de Brive et a été recommandé par l’abbesse de Sainte Cécile de Solesmes. De retour à Dourgne, après s’être rendu dans la Sarthe accompagné de Dom Romain, l’architecte assiste aux premiers coups de pioche le 11 décembre. Hormis les ecclésiastiques sont présents un des entrepreneurs et le jardinier. En février 1891, la déception des moniales est grande. Les retards pris par les atermoiements de l’architecte contrarient le projet d’être dans leurs murs pour le 15 août de la même année. Malgré encore quelques difficultés soulevées par les entrepreneurs tout s’arrange, les travaux d’une aile du bâtiment et de sa façade sont en bonne voie mais l’installation des sœurs est loin d’être imminente.

Les intempéries, notamment un violent vent d’autan qui ébranle cloisons et toitures en février et mars 1892, entravent le bon déroulement de la construction. Cependant le potager et le verger, en dépit d’une terre durcie par les travaux, laissent augurer de récoltes très satisfaisantes.

Fin juillet, début août, rue de Rome, les moniales se hâtent de terminer les paquets et de vider armoires et placards. Le vendredi 5 août, le jour à peine levé, les Bénédictines prennent définitivement possession du monastère pourtant loin d’être achevé. Les moniales installées, les travaux se poursuivent quand même. En octobre ce sera le terrassement du champ où s’élèvera l’église, la finition de la couverture, l’installation d’une citerne mais aussi et toujours les intempéries et leur cortège de désolation. Le vent d’autan jette à bas les palissades et des pluies diluviennes ayant fait déborder les puits causent des inondations, les caniveaux n’étant pas terminés. Les moniales creusent, débouchent, colmatent, dégagent pour enrayer un incident qui fort heureusement sera sans conséquences.

Sur cette photo l’avancée des travaux de l’abbaye Sainte Scholastique est très significative

Avec l’avancée, même lente, des travaux les plantations de fruitiers (pommiers et poiriers) et de résineux (sapins) donnent un aspect nouveau au monastère. Au printemps 1893, novices et converses peuvent occuper leurs cellules récemment terminées ; la voûte du cloître prend forme, la maison du jardinier et concierge est construite à l’angle de la route départementale et du chemin d’accès à l’abbaye. A l’automne la sacristie, le chœur, la bibliothèque et le chapitre sont en bonne voie de finition même si encore des portes restent à poser et les peintures à faire. La fin de l’année verra l’achèvement du mur qui clôt le terrain et soustrait aux regards extérieurs la vie monacale et les bâtiments qui l’abritent. Cela est aussi valable pour un hangar et une étable qui viennent d’être récemment aménagés.

L’année 1894 débute mal. En janvier, de violentes bourrasques brisent les vitraux encore mal scellés et renversent les palissades. Au printemps, la fromagerie est terminée et l’hôtellerie peut accueillir ses premiers visiteurs, les parents de la mère-abbesse. La cloche fait entendre son carillon et si, durant l’été, les travaux continuent, il ne s’agit plus maintenant que de finitions et d’aménagements complémentaires. En 1895, le monastère fait l’acquisition de plusieurs terrains le prolongeant vers le sud jusqu’au chemin de Massaguel.

Ce sont à présent 11 hectares sous clôture qui génèreront de belles récoltes de blé et d’importantes plantations d’arbres : 300 poiriers, 50 pruniers, des rangées d’érables, de sapins, de marronniers et de tilleuls ombrageant de larges allées. Une nouvelle ferme, commune de Verdalle, plus petite que celle du monastère viendra la compléter pour l’élevage de porcs, de canards, de pigeons.

La ferme a pour but de fournir au monastère porcs, canards, pigeons pour les besoins des moniales

Les vœux de Monseigneur Fonteneau et de l’abbé Brieu de voir s’élever deux abbayes bénédictines à Dourgne étaient enfin réalisés en 1896. Cette année-là, le 23 septembre, dans la chapelle des moniales, l’archevêque d’Albi bénissait Dom Romain Banquet comme premier abbé, Prieur de Saint Benoît d’En Calcat. Le lendemain, 24 septembre, dans la même chapelle, Monseigneur Petit, archevêque de Besançon, bénissait à son tour Mère Marie Cronier comme première abbesse de Sainte Scholastique.

Jusqu’en 1901 où les Bénédictins durent s’exiler en Espagne, les abbayes connurent une période de relative tranquillité. Chez les moniales la vie en communauté se structure toujours, le nombre de professes ne cesse d’augmenter. Durant ces années, on notera, pêle-mêle, de nombreux travaux de peinture, la plantation d’une vigne, la création d’un cimetière, l’aménagement de l’aile du réfectoire et des greniers, l’installation de meubles, d’un piano, d’un coffre-fort. En 1904, la grève des ardoisiers de Dourgne procure un personnel nombreux au monastère. Parloir, ouvroir, oratoire, infirmerie, atelier de peinture poursuivent les réalisations. La décennie suivante qui va nous conduire aux portes de 1914 verra une poursuite sans relâche des travaux : menuiserie, électricité, maçonnerie, couverture… De nouveaux bâtiments apporteront encore une complémentarité aux constructions existantes. Le creusement des fondations de la future église s’effectue au printemps. Les plans et la conception ont été confiés à un nouvel architecte, M.Doumic. Mais, dès les premiers mois de guerre, il est tué dans les tranchées. C’est le Père Dom Michel, de retour avec les Bénédictins d’En Calcat, qui en assurera la continuité. Les fondations creusées, la première pierre ne sera posée que le 16 mai 1923. Dès lors l’édifice s’élevera rapidement, en même temps que toute la façade nord de l’abbaye.

Le 7 septembre 1927 marque un événement avec l’arrivée des cloches qui seront hissées tout en haut du clocher encore en construction. Et le 24 septembre les cérémonies de la dédicace seront le point d’orgue de l’inauguration et le couronnement de la fondation.

Bien sûr Dom Romain assiste, heureux, à cette cérémonie. Il est alors âgé de 86 ans et il est très las. Six ans plus tôt, le 23 septembre 1921, il a célébré le 25ème anniversaire de sa bénédiction abbatiale et puis, sentant ses forces s’amenuiser et ayant obtenu, après sa démission, l’aide d’un coadjuteur il s’est retiré, en 1923, auprès de ses moniales à Sainte Scholastique. En 1926, il y célèbrera encore ses noces de diamant de profession monastique et, en 1927, année de consécration de l’abbaye bénédictine, celles de son sacerdoce. Il décèdera le 25 février 1929, deux mois après une grave chute et un violent choc à la tête qui l’avaient plongé dans un profond coma.

Belle image de Dom Romain Banquet et Mère Marie Cronier en visite sur le chantier de leur abbaye

Après le décès du Père fondateur les travaux aux deux abbayes n’en continueront pas moins. Tout comme les Bénédictins, les moniales s’investiront, en 1934, dans d’autres formations monastiques, comme par exemple en Italie, en assurant pour leur développement un rôle d’instruction et d’éducation.

Mère Marie Cronier, malgré son âge, poursuit toujours son plein sacerdoce de première abbesse. A 77 ans, en 1934, une chute lui occasionne une fracture de la clavicule, l’année suivante une grave crise cardiaque l’oblige à interrompre ses activités. Elle décèdera le 24 juillet 1937, à l’âge de 80 ans, après avoir vu se réaliser, comme Dom Romain Banquet, son rêve d’une double fondation monastique à Dourgne.

Septembre 1927 : le clocher est encore en échafaudage… et dans quinze jours ce sera l’inauguration !

Selon la Règle de saint Benoît, tout comme la vie de leurs frères d’En Calcat celle des moniales de Sainte Scholastique repose sur la prière. Et le reste du temps, toujours selon la Règle, est consacré au travail qui doit apporter à la communauté les éléments nécessaires à sa subsistance. Travaux agricoles (culture et élevage) et artisanat vont donc constituer, comme à En Calcat, l’essentiel du labeur des Bénédictines, après les heures consacrées à la liturgie. Lors de la construction de l’abbaye et de l’aménagement des terrains et dépendances, une large place avait été faite aux plantations arboricoles, fruitières et potagères ainsi qu’à une ferme d’élevage porcin et avicole. Les ateliers artisanaux assurent à leur tour des ressources complémentaires à cette communauté d’une centaine de femmes de tous âges et de toutes origines. Nous retrouverons donc les différents secteurs des exigences de la vie familiale : cuisine, service, ménage, entretien, ouvroir et infirmerie notamment. Dès les origines, en 1890, parmi les novices et postulantes, on compte déjà des sœurs spécialisées dans les travaux d’aiguille et de broderie, naturellement tournés vers la confection de vêtements liturgiques, aubes, soutanes, chasubles, étoles… Ces ouvrages, véritable artisanat d’art, relèvent d’une finesse d’exécution extrême, de coloris raffinés et de miniatures brodées remarquables… mais n’assurent pas encore la subsistance de leurs créatrices.

Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard, vers 1950, que l’atelier se tournera vers la vente pour assurer le pain quotidien de la communauté. Un heureux concours de circonstances allait permettre ce développement. L’une des moniales, lyonnaise d’origine, ayant appris de sa famille qu’un canut, ouvrier de la cité rhodanienne spécialisé dans le tissage de la soie, vendait un métier à bras Jacquard en pièces détachées, l’abbaye en fit l’acquisition. Malgré l’état pitoyable de la machine, sa restauration fut l’objet de soins attentionnés émanant de professionnels qui avaient proposé leur aide. Ainsi des professeurs de l’école de tissage de Mazamet, un contremaître et des ouvrières d’usine, des artisans apportèrent leur concours aux moniales qui purent ainsi faire leur apprentissage. Aux vêtements liturgiques vinrent s’ajouter des couvertures sur chaîne de laine, des services de table, des nappes d’autel, des tentures, des coussins sur chaîne de coton. La technique ne cessant de progresser, une formation est assurée par une usine de Mazamet. Ainsi les Bénédictines se familiarisent avec les opérations d’ourdissage et de nouage plus rapides. La première consiste à préparer la chaîne en assemblant parallèlement des fils d’égale longueur, la seconde à nouer les fils d’une chaîne terminée à ceux de la chaîne nouvelle qui lui succède. La continuité dans la fourniture d’articles de qualité, le suivi dans le respect des commandes, le souci de renouvellement des modèles ont ainsi assuré le renom du travail effectué par les moniales, ouvertes à tous les progrès que génère la technique moderne.

Simultanément au tissage, une autre nécessité est très vite apparue, reliure et imprimerie, contraignant le monastère à la création d’un second atelier spécifique. Les livres de la bibliothèque, les livres de prière exigeant un entretien constant et parfois de la restauration, cette activité devenait indispensable. Là aussi, devant l’excellence du travail accompli, une clientèle extérieure, des collectivités aux particuliers, ne tarda pas à se manifester.

Rigueur dans la technique, habileté inventive, travail de matériaux de toutes sortes tels que peau, parchemin, toile, papier ont demandé une réelle adaptation à la restauration, à l’assemblage, au collage, au brochage pour rendre à des collections parfois rares leur valeur première. Pour l’imprimerie, la technique a évolué si rapidement que l’atelier a intégré au plus tôt les moyens indispensables à une nécessaire rentabilité. Textes manuscrits, lithogravures, machines à dactylographier ont fait place aux ordinateurs qui permettent à ce jour une activité très diversifiée. Ainsi cartes, papier à lettres, thèses, brochures, bulletins paroissiaux sont venus compléter industriellement un artisanat d’art qui garde encore toute sa valeur.

A l’image des Bénédictins d’En Calcat, les sœurs de Sainte Scholastique contribuent, à leur manière et dans la tradition monastique, à perpétuer le fruit de la pensée humaine en sauvegardant au-delà des jours et des générations l’esprit des premiers copistes.

Chasuble tissée pour l’église de Dourgne provenant des ateliers de Sainte Scholastique

Chasuble tissée pour l’église de Dourgne provenant des ateliers de Sainte Scholastique

Réalisation de l'atelier de céramique

Réalisation de l'atelier de céramique

Extrait du livre de Michel Gô "Si Dourgne m'était conté" paru en 2014 dans la collection Lauragais Patrimoine