Société d’ Histoire de Revel Saint-Ferréol PARU DANS LES CAHIERS DE L’ HISTOIRE numero 13 - 2008 |

Le Revélois André Salvaing dit « WAGRAM »

Par Maurice de Poitevin |

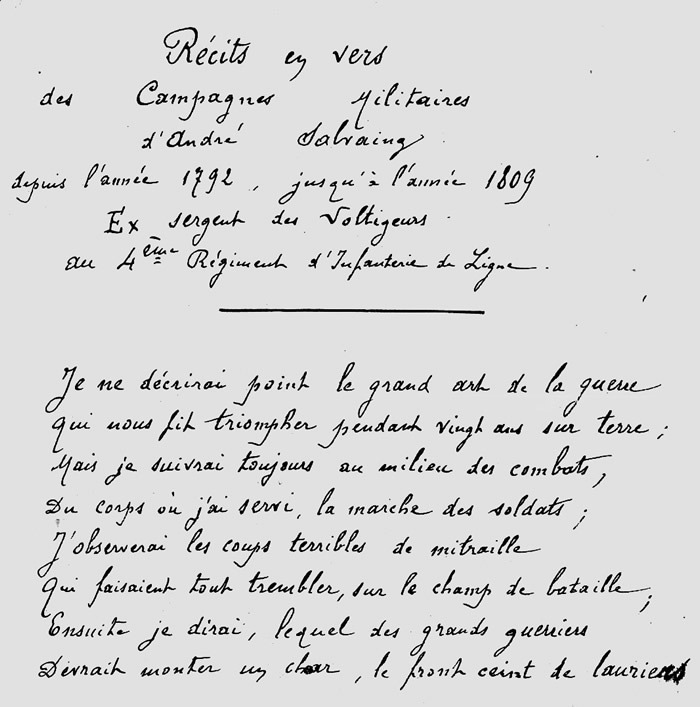

« Récits des campagnes militaires d’André Salvaing dit « Wagram » (1792 – 1809) »

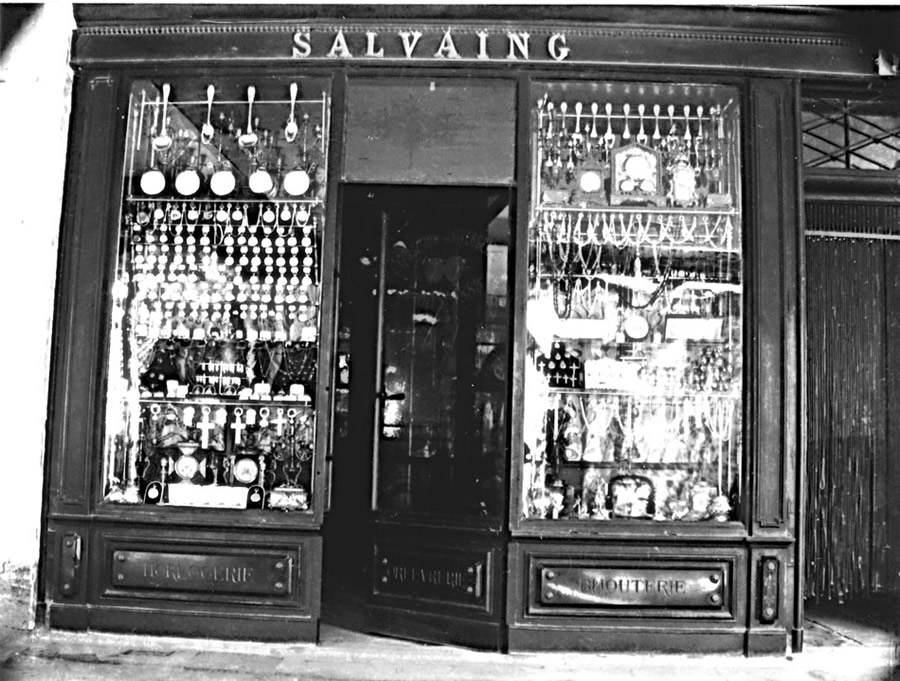

Pour quelques Revélois, le nom d’André Salvaing évoque peut-être le souvenir de cette famille qui avait fondé, en 1840, « une maison » d’horlogerie-bijouterie. Elle s’était spécialisée en particulier dans la fabrication d’horloges publiques pour les églises (à Palleville), les châteaux, les mairies (à Soréze), les usines… La famille Salvaing était d’origine revéloise et protestante. Elle avait acheté au XVIIème siècle, à Soréze, le château de Lapergue, dont l’aspect massif s’élève encore à l’ombre de la Montagne Noire. L’acquisition de cette propriété avait permis à cette famille (1)de s’appeler Salvaing-Lapergue, quelquefois Salvaing de la Pergue, ou tout simplement Lapergue.

Cette famille bourgeoise participa activement à la Révolution française dans le domaine des affaires publiques et militaires. Plusieurs membres furent tentés par une longue carrière militaire, en particulier André Salvaing dit Wagram, sergent voltigeur dans l’armée impériale. Après l’écroulement de l’Empire et durant une longue retraite, il rédigea ses « Mémoires », malheureusement inachevées. En 1998, la municipalité de Revel eut l’heureuse initiative d’acheter à Toulouse ces précieux documents, déposés actuellement dans « le fonds Rodier » aux archives municipales de la Ville(2).

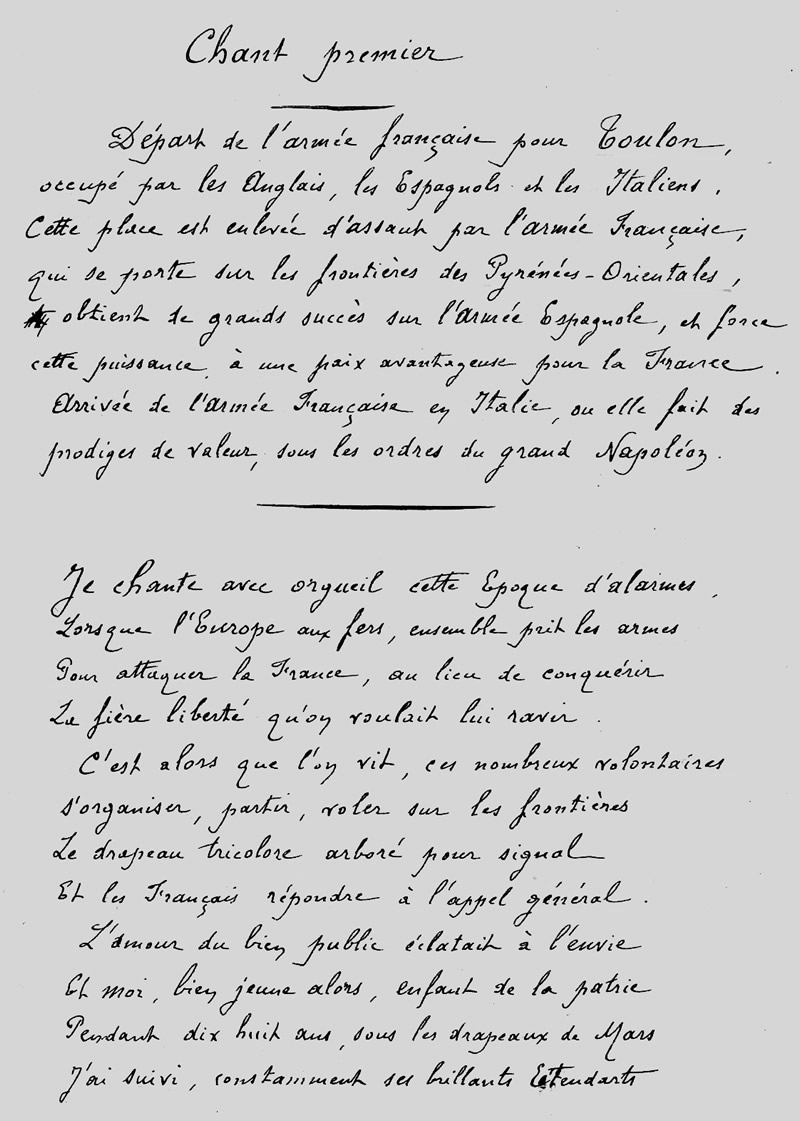

Les « récits des campagnes militaires » d’André Salvaing forment un texte de cinquante pages numérotées entièrement manuscrites, sans aucune rature, avec un graphisme très régulier et très lisible. C’est une copie faite sur l’original par Antoine Rodier. Ces souvenirs se présentent en totalité sous forme de vers – nous ne pouvons pas garantir la valeur littéraire – divisés en cinq « chants » ; ceux-ci sont précédés d’une introduction de quelques lignes en prose, qui résume l’ensemble du chapitre. Ils correspondent généralement aux cinq grandes coalitions européennes dirigées contre la France de 1793 à 1809. En effet, les écrits d’André Salvaing, destinés à ses « neveux », s’interrompent après la victoire de Wagram sur les Autrichiens (4 – 6 juillet 1809) et le mariage de l’Empereur avec Marie-Louise de Habsbourg (1er avril 1810).

De prime abord, ces « Mémoires » sont difficilement utilisables pour l’historien, car elles ne contiennent absolument aucune date précise ; en outre, les lieux des combats ne sont parfois pas localisés, ou bien transcrits dans une orthographe très fantaisiste – par exemple, Tunis au lieu de Turin –, ce qui les rend souvent peu identifiables. Et pourtant, après plusieurs lectures minutieuses, on entrevoit assez clairement les principaux évènements auxquels notre héros a été confronté de 1792 à 1809. D’ailleurs, dès le début de son texte, il précise sa pensée en ces termes : « Je ne décrirai point le grand art de la guerre ; mais je suivrai toujours, au milieu des combats, du corps où j’ai servi, la marche des soldats ».

I . La Période révolutionnaire (1792 – 1800)

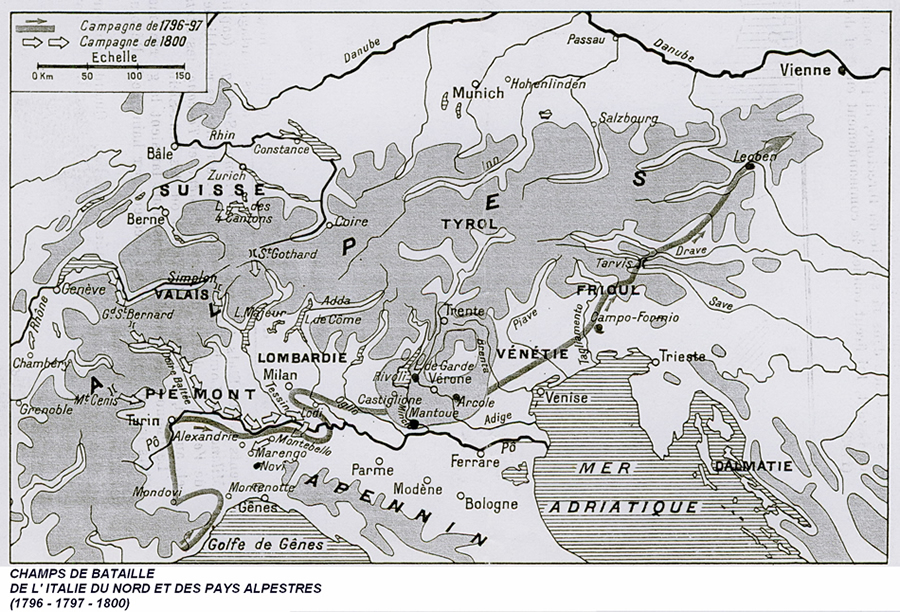

Le 20 avril 1792, l’Assemblée Législative déclarait dans l’enthousiasme la guerre à l’Autriche, à la presque unanimité des députés présents. Ceux- -ci ne se doutaient pas qu’ils venaient de déchaîner sur l’Europe une guerre de plus de vingt ans (1792 – 1815). Après des débuts de campagnes désastreux, l’Assemblée proclama, le 11 juillet 1792, « la Patrie en danger » et l’enrôlement de « nombreux volontaires » [pour] « partir sur les frontières » (22 juillet). Ainsi, André Salvaing, « bien jeune alors » - probablement 17 ans - s’engageait dans les armées révolutionnaires. Il semble que sa première action guerrière soit sa participation au siège de Toulon. Livrée aux anglais par les royalistes, le 29 août 1793, la Ville fut reprise, le 19 décembre suivant, par le général Dugommier, d’après le « plan » du jeune capitaine d’artillerie, Napoléon Bonaparte ; la « flotte » anglaise quittait la rade(3).Ensuite, il se dirigea vers les Pyrénées Orientales envahies par les Espagnols. Le général Dugommier les repoussa au-delà de la frontière et occupa le Nord de la Catalogne après la victoire de la montagne Noire, près de Figueras (17 novembre 1794), où malheureusement il fut tué. L’Espagne se retirait de la coalition au traité de Bâle (22 juillet 1795).

Durant toute l’année 1795, André Salvaing séjourna sur le front des Alpes au sein de l’armée d’Italie, commandée par le général Scherer. Sceptique et désabusé, il fallait guère compter sur lui pour foncer sur le Piémont. « La troupe », répartie dans des villages misérables, était « sans solde et sans pain » ; elle vivait d’expédients, souvent de pillage. Le 2 mars 1796, Napoléon Bonaparte recevait le commandement de l’armée d’Italie. Cette célèbre campagne (avril 1796 – avril 1797) va établir la réputation militaire de Bonaparte et commencer sa fortune politique. André Salvaing consacre une centaine de vers (environ 10% de l’ensemble du texte) à cette épopée qui a fait l’admiration de tous les stratèges. Pour lui, il en restera le souvenir d’une aventure merveilleuse, d’un élan de jeunesse, avec la séduction que « cette belle Italie » (Stendhal) a toujours exercée sur les Français.

Bonaparte n’avait pas la meilleure armée de la République (36 000 hommes) et on a beaucoup décrit « ses cohortes » de va-nu-pieds démoralisés par l’inaction et indisciplinés. « Il leur promettait sous peu les places fortes ». Il inaugurera sa stratégie fondée sur la rapidité du déplacement, la concentration des attaques et la supériorité locale en effectifs. Au mois d’avril 1796, il parvenait, par une offensive rapide, à séparer les Autrichiens des Piémontais ; ces derniers demandaient l’armistice, tandis que les Français occupaient Turin et Alexandrie, « les deux clefs du Piémont ».Restaient à chasser les Autrichiens de Lombardie. Après avoir traversé le Pô à Plaisance, il remportait à Lodi, le 10 mai 1796, une éclatante victoire qui lui livrait Milan, où il fut accueilli en libérateur.

Désormais, les immenses ressources d’Italie du Nord étaient en sa possession, une aubaine pour le Directoire qui manquait cruellement d’argent. Les soldats, jadis affamés, avaient accès aux vastes « magasins » de Milan, Tortona, Plaisance et Brescia. Bonaparte exigeait des villes et des Etats d’Italie de fortes contributions militaires, des approvisionnements et des œuvres d’art. L’exploitation fut telle qu’elle provoqua des soulèvements paysans et l’insurrection de Pavie. Ainsi, l’épisode suivant, narré par André Salvaing, s’explique aisément : un jour, sa troupe dut se réfugier « dans un vieux château- fort », assaillie « la populace armée », leurs munitions et leur pain étaient épuisés », mais les renforts arrivèrent à temps.

Mais, il fallait encore battre l’armée autrichienne, dont une partie était retranchée dans la place forte de Mantoue, défendue par des marais. Pendant six mois (août 1796 – février 1797), les opérations eurent pour centre cette ville dont Bonaparte avait entrepris le siège. A partir du Tyrol, leur centre de ravitaillement, les Autrichiens allaient diriger successivement sur Mantoue, quatre grandes armées, commandées notamment par « un général de grande renommée, Wurmser, estimé des soldats.

Combats difficiles, à Lonato et Castiglione, à Bassano, à Arcole et à Rivoli(4), car, chaque fois, Bonaparte devait lever le siège de Mantoue pour affronter les armées autrichiennes. Mantoue capitula le 3 février 1797 : le Nord de l’Italie était conquis. Cependant, en mars et avril 1797, Bonaparte entreprit avec une armée renforcée et réorganisée, une marche audacieuse sur Vienne, à travers les Alpes autrichiennes. Un armistice intervint alors que son avant-garde menaçait la capitale de l’Autriche. Il se transforma en traité de Campo-Formio (18 octobre 1797), où l’Autriche cédait à la France la Belgique et lui accordait par un article secret, la rive gauche du Rhin ; c’était la fin de la première coalition (1793 – 1797)(5).

Après cette brillante campagne, « l’armée d’Italie est divisée et part sur divers points, l’Egypte en recevra vingt régiments au moins ; la Suisse quelques- uns, et les autres la France. Je suis de ces derniers ; quelle douce espérance de revoir mon pays, cet aimable séjour…

Je préfère la France encore à l’Italie »(6). Il traversa « les Alpes couvertes de neige, voyageant à mon aise sur un traîneau glissant et sans autre attirail que deux crochets aux pieds placés pour gouvernail ».Les troupes furent accueillies dans un enthousiasme général : « Chaque cité nous offre un jour brillant de fête, arcs de triomphe ainsi que spectacles et festins…Nous traversons la France, où nous trouvons partout des frères, des amis, des Alpes à Rouen et au Havre »(7). A partir de ce port, embarque « sur de frêles bateaux de guerre », il participa à plusieurs combats entre l’escadre britannique et l’escadre française basée à Cherbourg, « pour reprendre aux Anglais les îles St Marcouf », situées au large du Cotentin dans la baie de Seine ; la tempête, semble- -t -il, fit échouer cette tentative.

Dès 1798, une seconde coalition se forma contre la France, avec l’Autriche, l’Angleterre, la Turquie et la Russie. La guerre commença pour la France par de sanglants échecs sur le Rhin et en Italie (1799), qui est entièrement perdue. La frontière française du Sud-Est était menacée, ce qui fait dire avec exagération à Salvaing « qu’on est trahi partout ». Son régiment était dirigé vers la Hollande occupée par les Anglo-Russes. Le général Brune réussit à les vaincre à la bataille de Bergen (19 septembre 1799) et à les enfermer dans leur camp. Par la convention d’Alhmaar, ils s’engagèrent à évacuer la Hollande (octobre 1799). La troupe de Salvaing entra dans Amsterdam et fit un « charmant séjour » à Harlem(8).

1799. La Bataille des Pyramides par François Louis Joseph Watteau (peintre français.) Il est né à Lille le 18 aout 1758 et est décédé le 1er Décembre 1823.

Salvaing évoque seulement l’expédition d’Egypte (1798 – 1801) sans y avoir participé personnellement. Il fait remarquer tout à fait justement que le Directoire n’était pas fâché « d’éloigner de France, Bonaparte, un personnage gênant sur la scène politique. Consentir à cette expédition lointaine et hasardeuse, c’était l’espoir qu’un sort heureux ou malheureux pourrait le maintenir en Méditerranée. Salvaing mentionne d’une manière très générale les victoires (sans rien dire des échecs) de Bonaparte en Orient, et « le retour imprévu du Conquérant d’Egypte » pour « rétablir l’ordre » intérieur et extérieur. Ignorant totalement le coup d’état du 18 brumaire (9 novembre 1799), événement politique il est vrai, Salvaing cite seulement la victoire de Bonaparte à marengo en Italie (14 juin 1800). En revanche, lui- même et ses compagnons quittèrent la Hollande pour gagner les rives du Rhin et être incorporé à l’armée d’Allemagne du général Moreau. Celui-ci parvint à surprendre le passage du Rhin près de Bâle. En effet, une attaque frontale fixa d’abord une partie de l’armée autrichienne le long du fleuve ; ensuite, de nuit, des « soldats embusqués » dans les roseaux et les saules réussirent à remonter le Rhin – soit dans des « bateaux », soit à la « nage » – pour contourner à l’aube les positions de l’adversaire. Ce dernier fut repoussé sur le Danube, par une série de combats heureux, abandonnant aux français Munich et la Bavière. Moreau remporta une victoire décisive sur l’armée autrichienne à Hohenlinden (3 décembre 1800). Dés lors, l’Autriche fut contrainte de signer « la paix » de Lunéville (9 février 1801) qui confirmait celle de Campo-Formio(9). Ainsi, prenait fin la deuxième coalition.

II. La période consulaire et impériale (1800 – 1809)

Après avoir séjourné en Bavière, « tous les corps rentrent en France, et le quatrième de ligne occupera Nancy » ; c’est la première fois qu’André Salvaing cite le nom de son régiment. En 1803, après la rupture de la paix d’Amiens, il dut « abandonner cette superbe ville pour le camp de Boulogne », car Napoléon avait décidé une « descente » en Angleterre. Il va masser son armée (150 000 hommes) et une flottille de plus de 2000 bateaux plats sur les rivages de la Manche et de la mer du Nord, dans une série de camps dont le plus important était celui de Boulogne. André Salvaing en décrit longuement (environ 80 vers) le « site », qui laissera une forte impression à tous ceux qui y séjourneront, comme leurs souvenirs et mémoires l’attestent. Situé sur la falaise dominant la ville, le camp de Boulogne fut installé sous la direction d’officiers du génie. On commença d’abord par niveler le terrain, avant de tracer les routes et les chemins d’accès aux futurs baraquements. Ces derniers, régulièrement espacés, se développaient en trois rangées, sur plus de quatre kilomètres, séparés par des chemins empierrés, voire pavés. En arrière du troisième rang, s’élevaient les baraques des officiers, les cantines, puis au-delà, les cuisines prévues pour servir chacune un bataillon. Les baraques avaient des murs en torchis peints à la chaux à l’intérieur comme à l’extérieur élevés de trois à quatre pieds du sol. La charpente, qui soutenait le toit de chaume, provenait des bois environnants. Chaque baraque abritait quatorze hommes qui dormaient sur un long bat-flanc incliné, garni de paille et de quelques couvertures. Les effets et les équipements étaient accrochés à des chevilles plantées dans la charpente, et sur un râtelier, s’alignaient les fusils. Une petite fenêtre éclairait la chambre, vis-à-vis d’une porte qui donnait sur la rue du camp. En 1804, derrière le second rand de baraques, on créa des jardins, « tous bien symétrisés », pour cultiver des légumes et « les plus rares fleurs qui répandent au loin de suaves odeurs ». Comme l’eau de Boulogne était mauvaise, on creusait des puits profonds, loin des latrines mises au bout du camp(10).

Cependant, le camp n’était pas un séjour idyllique, et au bout de deux ans, « chacun voudrait au moins sortir des baraques ». Les exercices alternaient avec la construction et l’aménagement du camp. Puis, venaient les « manœuvres », réunissant des formations de plus en plus importants et faisaient intervenir la cavalerie et l’artillerie. Chaque lieu, avaient lieu des exercices d’embarquement sur les différentes catégories de bateaux, alors que les croisières anglaises se trouvaient en permanence devant Boulogne. Les équipages devaient s’entraîner – dans les bassins creusés à cet effet – au maniement des avirons et être capables de servir le canon. Le 20 juillet 1804, une grande démonstration sur la rade, entreprise en dépit du gros temps, s’acheva de façon désastreuse : une douzaine d’embarcation furent jetées à la côte par la tempête et chavirèrent causant la perte de plus de deux cent hommes(11).

Remise de la Légion d'honneur au Camp de Boulogne

Cérémonie de remise de la Légion d'Honneur à 2000 soldats par Napoléon le 16 Août 1804 dans le vallon de Terlincthun.

(Rome, Musée Napoléon)

Le 16 Aout 1804, c’était la fameuse cérémonie du camp de Boulogne, au cours de laquelle l’Empereur allait décorer de nombreux légionnaires. Des délégations venues de tous les camps, et représentant tous les régiments, étaient rangées en colonnes denses et en demi-cercle. A l’arrivée de l’Empereur, les nouveaux légionnaires sortaient des rangs pour s’arrêter devant le trône. Après le serment à l’Empereur, les légionnaires, à l’appel de leur nom, gravissaient les douze marches et recevaient de la main de Napoléon, la croix et le ruban. Puis, c’était le défilé, au bruit d’une canonnade entre vaisseaux anglais et français.(12)

L’automne a passé, puis l’hiver, après la fête du couronnement, et on commençait à ne plus croire à la « descente » en Angleterre. L’ordre d’appareiller ne vint jamais. Il manquait à Napoléon une flotte de guerre puissante pour lui assurer la maîtrise de la mer et permettre à la flottille de bateaux à fond plat de franchir le détroit du Pas-de-Calais. Pour André Salvaing, trois jours de vent contraire empêchèrent « l’escadre » de quitter le port. « Le chef abandonne la mer pour combattre sur terre ».

Effectivement, l’or anglais n’était pas resté inactif sur le continent. Il parvint à nouer une nouvelle coalition (la troisième depuis 1793) contre la France, avec l’Angleterre, l’Autriche, la Russie, la suède et le royaume de Naples. La brusque attaque de l’Autriche en Bavière, alliée de la France, fournit à Napoléon l’occasion de se retirer du guêpier de Boulogne. Le 24 août 1805, Napoléon ordonna à la Grande Armée – telle est désormais son appellation – de lever le camp de Boulogne pour se diriger vers le Rhin : un mois plus tard, elle se trouvait sur les rives du fleuve. Le plan de Napoléon était d’écraser séparément les forces de la coalition avant leur concentration. Par une manœuvre savante et rapide, il réussit à isoler et à encercler les forces autrichiennes du général Mack, qui capitula dans Volm, le 15 octobre 1805. La Grande Armée et Napoléon entrèrent triomphalement dans Vienne, le 13 novembre 1805. Le même jour, Murat et les grenadiers s’emparaient par la ruse du principal pont sur le Danube, ce qui ne sera pas le cas en 1809 avant Wagram ; en effet, ils parvinrent à convaincre l’officier du détachement autrichien chargé de sa défense qu’un armistice avait été signé ; quand il réalisa sa méprise, les Autrichiens furent entourés et désarmés(13).

Maître du passage sur le Danube, la Grande Armée continua la poursuite des Austro-Russes en Moravie dans la direction de Brünn (aujourd’hui Brno) aux confins de l’actuelle Slovaquie. Napoléon était anxieux d’en finir, car il redoutait une intervention prussienne. Il souhaitait se voir attaquer : il affecta la crainte, recula, se retrancha et essaya même de négocier avec le tsar. Finalement, le 2 décembre 1805, Napoléon amena l’état-major russe à engager aussitôt la lutte sur un terrain reconnu et choisi par lui-même, c’est-à-dire Austerlitz. Le plan de l’Empereur était simple : après avoir abandonné aux Austro-Russes « le plateau » de Pratzen, il fallait inspirer à l’ennemi le projet, dans l’espoir de lui couper la retraite de Vienne, de tourner l’armée française par la droite volontairement affaiblie. Pour exécuter ce projet, l’état-major adverse devait dégarnir son centre à Pratzen, pour renforcer sa gauche. Dès l’erreur commise, Napoléon ferait escalader le plateau, enfoncerait le centre du dispositif austro-russe ainsi dégarni, couperait l’armée ennemie en deux et écraserait l’aile la plus faible. Tout se passa comme prévu. Engagée à sept heures, « à peine le soleil » apparu, la bataille s’acheva vers seize heures à la tombée de la nuit, par la déroute des Russes.(14)

Certes, André Salvaing était à la bataille d’Austerlitz, qui couvre les Français d’une immortelle gloire ». Mais, son long récit (environ 55 vers) est très confus : « Les bombes, les boulets, ainsi que la mitraille se croisent dans les airs, et l’ennemi vaincu s’enfuit de toutes parts en se voyant perdu ». Néanmoins, le 4ème régiment d’infanterie de ligne - auquel appartenait Salvaing - incorporé à la division du général Vandamme, participa, sous la direction de Soult, à la percée et à la prise des hauteurs de Pratzen. Les fantassins de Vandamme descendirent alors du plateau pour rejeter toute la droite russe vers les étangs gelés. Une grande confusion s’ensuivit car la glace ne tenait pas sur les boulets de l’artillerie ; les chariots et les chevaux s’immobilisèrent, des fuyards se noyèrent. La « paix » de Presbourg (Bratislava) du 26 décembre 1805 « terminait cette troisième guerre ». Il aggravait Campo - Formio et Lunéville en renonçant à toute influence autrichienne en Italie et en perdant toutes ses possessions de l’Allemagne du Sud(15).

Napoléon à la bataille d'Austerlitz par François Pascal Simon, baron Gérard,

né à Rome le 4 mai 1770 et mort à Paris le 11 janvier 1837, peintre d’histoire et portraitiste néo-classique français.

Jusqu’alors, la Prusse n’avait pas bougé, mais la réorganisation de l’Allemagne par Napoléon – création de la Confédération du Rhin (juillet 1806) – avait mécontenté le gouvernement de Berlin. Dans cette nouvelle coalition (1806 – 1807), la Prusse avait comme allié l’Angleterre et la Russie. Depuis Valmy, la France n’avait plus affronté cette armée redoutable, terreur du XVIIIème siècle, héritière du grand Frédéric II. Mais, elle était plus brillante que solide : artillerie sans valeur, génie et service de santé à peu près inexistants. Effectivement, en six jours et en deux batailles, Iéna (décrite en six vers seulement) et Auerstadt (14 octobre 1806), l’armée prussienne avait cessé d’exister ; le 27 octobre 1806, Napoléon faisait son entée triomphale dans Berlin. « Les débris d’Iéna » furent poursuivis sans relâche par la cavalerie française. Le quatrième corps de Soult – où figurait André Salvaing – et Bernadotte écrasèrent les dernières forces prussiennes (15 000 hommes) du général Blücher à Lübeck, le 7 novembre 1806, et les contraignirent à capituler après avoir livré d’ultimes et violents combats de rue(16).

Napoléon passant en revue la Garde à Iéna

Célèbre tableau relatant une anecdote lors de la bataille de Iéna. Un jeune grenadier de la Garde (représenté en bas à droite) s'exclame « En avant » lors du passage de l'Empereur, celui-ci répondit. « ...qu'il attende qu'il ait commandé dans trente batailles rangées, avant de prétendre me donner des avis ».

Bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806 - par Horace VERNET (Château de Versailles)

Restait la Russie. Pour la première fois, la Grande Armée s’engageait dans les immenses plaines de l’Est de l’Europe, avec le froid et la pluie, sur un sol marécageux et boisé paralysant tous ses mouvements. En revanche, l’armée russe nombreuse et tenace, habituée aux dures conditions climatiques, brûlait tout, ce qui provoquait des difficultés d’approvisionnement. L’affrontement des deux forces eut lieu à Eylau en Prusse orientale – auprès du fameux cimetière – le 8 février 1807, au milieu d’une aveuglante tempête de neige. Bataille indécise. Napoléon avait cru surprendre les Russes, mais c’est lui qui fut surpris en état d’infériorité numérique (50 000 Français contre 70 000 Russes). L’offensive russe faillit enfoncer le centre du dispositif français. Napoléon ne redressa la situation qu’en lançant une colossale charge de cavalerie (10 000 hommes) sous les ordres de Murat. La nuit tombait et les Russes restaient accrochés au terrain, lorsque l’arrivée de Ney les contraignit à se retirer. Ce fut l’une des batailles les plus meurtrières de l’Empire : 45 000 tués et blessés, au total.

Napoléon à la Bataille d'Eylau par Antoine-Jean Gros

Antoine-Jean Gros, baron Gros, né à Paris le 16 mars 1771 et mort le 25 juin 1835 à Meudon

peintre français rattaché au courant du neoclassicisme et du préromantisme.

Les « Voltigeurs » du 4ème régiment d’infanterie de ligne réunis au 4ème corps d’armée de Soult furent déployés en première ligne lors de la bataille d’Eylau. André Salvaing relate « cette grande bataille » en une quarantaine de vers : « des cavaliers lancés au son de leurs trompettes enfoncent des carrés malgré leurs baïonnettes. Aucun rang ne s’enfuit, chacun veut avancer ? Une charge finit ; l’autre va commencer ; des régiments entiers mordent la neige qui tombe sur la terre ». Cette « inutile boucherie » (au dire de Napoléon) est évoquée avec réalisme : « Un boulet est parti, l’autre aussitôt repart, un troisième le suit ; à l’instant du départ, des mousquets hérissés pour résister aux charges exécutent de près leurs terribles décharges. Les rangs entremêlés ensemble confondus, des escadrons entiers sur la neige étendus, du sang des combattants, cette neige rougeâtre. Aucun d’eux cependant ne cesse de combattre…La valeur des soldats, comme leur résistance, est la même partout »(17).

En Europe, la bataille d’Eylau fit même l’impression d’un échec et la fortune de l’Empereur sembla chanceler. Aussi se prépara-t-il activement à la campagne d’été 1807 qui devait être décisive. Le 14 juin 1807, (jour anniversaire de Marengo), il battait nettement les Russes à Friedland (à peine mentionné par André Salvaing). En revanche, ce dernier assista, le 6 juin 1807, à la capitulation de Koenigsberg, seconde capitale de la monarchie prussienne. Le 12 juillet, Napoléon passait en revue le 4ème corps du maréchal Soult qui occupait la ville.

La bataille de Friedland

Bataille de Friedland, le 14 juin 1807 - par Horace VERNET (Château de Versailles)

La « paix » fut signée à Tilsit, le 7 juillet 1807 : les deux souverains, Napoléon et Alexandre, sur le radeau du Niémen, firent mutuellement assaut de courtoisie et de séduction. L’amitié remplaçait momentanément la haine. La Prusse fit les frais de l’accord. Elle perdait la moitié de sa population, toutes ses possessions à l’Ouest de l’Elbe et tous les territoires pris à la Pologne depuis 1772. Avant de se séparer, ils conclurent un traité secret et d’alliance, qui laissait toute liberté d’action à la Russie, à l’est de la Vistule, à Napoléon à l’ouest. Cette alliance franco – russe devint l’axe et la garantie du nouvel équilibre européen, tout entier construit contre l’Angleterre(18).

Après le traité de Tilsit, une partie de l’armée rentrait en France. Le 4ème régiment d’infanterie de ligne, après un passage par Mayence, rejoignait Nancy, sa ville de garnison. Mais, après « un repos d’un mois », l’Autriche recommence encore une impuissante guerre ». Effectivement, une cinquième coalition (Angleterre – Autriche) était en train de se former. Les troupes françaises subissaient des échecs dans la péninsule ibérique. L’alliance franco-russe paraissait peu solide, car la noblesse russe, très hostile à la Révolution, l’avait mal accueillie. Le Tsar fit savoir à la cour de Vienne que la Russie resterait neutre, en cas de nouveau conflit entre la France et l’Autriche. Cette dernière, grâce aux subsides anglais, refaisait son armée et lançait un appel à un soulèvement populaire de la « Nation allemande ».

Le conflit éclata au printemps 1809. Le 22 avril 1809, les Français battaient les Autrichiens à Eckmühl sur le Danube ouvrant à Napoléon la route de Vienne (12 mai). Toutefois, l’armée autrichienne était intacte à l’Est de Vienne, sur la rive gauche du Danube, où tous les ponts avaient été détruits. A la fin du mois de mai, Napoléon essaya, une première fois, de franchir le fleuve à 5 km en aval de la capitale autrichienne, en utilisant l’île Lobau, où des ponts avaient été jetés sur les bras du Danube. Le 21 mai 1809, les corps d’armée de Lannes et de Musséna traversèrent le fleuve pour les villages d’Aspern et d’Essling. Attaqués le lendemain par des forces supérieures, ils furent rapidement isolés par la rupture des ponts due à une crue subite et à d’énormes madriers lancés à la dérive par l’ennemi. Après plus de 30 heures de combats acharnés (certaines maisons furent prises et reprises jusqu’à treize fois), les survivants de cette avant-garde furent ramenés à la faveur de la nuit dans l’île Lobau. Le maréchal Lannes avait été blessé à mort. L’échec d’Essling fit sensation en Europe, où l’Empereur ne parut plus invincible. Mais, Napoléon travailla méthodiquement à s’assurer définitivement le passage du Danube. Il allait se faire par la transformation de l’île de Lobau en forteresse et en chantier, et par un ingénieux système de « ponts volants », c’est-à-dire des ponts en pièces détachées, amarrés par de grosses ancres et manœuvrés à l’aide d’un cordage fixe à un gros arbre. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1809, à la faveur d’un violent orage qui détourna l’attention de l’ennemi, Napoléon jeta par surprise 150 000 hommes sur la rive gauche du Danube. L’armée autrichienne dut reculer jusque sur le plateau de Wagram, où se livra, le 6 juillet 1809, la bataille du même nom. Après divers combats, Napoléon fit broyer le centre autrichien sous les projectiles d’une « grande batterie » de 100 canons ; dans la brèche ainsi ouverte, il lança l’armée d’Italie commandée par le général Macdonald, qui coupa définitivement en deux l’armée autrichienne. Mais, la cavalerie française, insuffisante et harassée, ne fut pas en mesure de poursuivre immédiatement les débris de l’armée autrichienne, qui se retira en bon ordre. L’armistice de Znaïm (11 juillet) et la paix de Vienne (14 octobre 1809) mettaient fin à la campagne de 1809. L’Autriche perdait encore d’importants territoires et était ainsi privée d’accès à la Méditerranée(19).

Cavaliers Polonais à Wagram

et

La dernière charge de Lasalle à Wagram

Ci-dessus, le général Lasalle, remarquable cavalier, il se distingua dans les batailles de l'Empire. Il sauva Murat à Heilsberg, et fut tué à Wagram.

Le général Lasalle à la bataille de Wagram, 1809 - par DETAILLE

III . Quelques aspects de la vie individuelle et/ou quotidienne

André Salvaing était voltigeur au 4ème Régiment d’Infanterie de ligne. Créés par l’arrêté du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), les voltigeurs étaient des compagnies d’élite. Le décret du 2ème jour complémentaire de l’an XIII (19 septembre 1805) instituait une compagnie de voltigeurs par bataillon ; elle se tenait toujours à gauche du bataillon et les grenadiers toujours à droite. Ces compagnies étaient formées d’hommes lestes, de petites tailles (environ 1,60 m), choisis parmi les meilleurs soldats. Ils portaient la moustache. Les voltigeurs combattaient en tirailleur et devaient leur nom à leur spécialité. En effet, ils étaient destinés à être transportés rapidement, par des troupes à cheval, sur les lieux du combat où leur présence pouvait être nécessaire. Ils étaient donc exercés à sauter en croupe derrière les cavaliers ou à suivre à pied des cavaliers marchant au trot. Ils avaient des clairons au lieu de tambours.

Les voltigeurs se distinguaient des autres troupes par le collet chamois de leur habit blanc ou bleu. Ils portaient en général un plumet jaune ou vert et des épaulettes avec les mêmes marques distinctives. Le shako et la giberne étaient ornés d’un cor de chasse de cuivre. Ils étaient dotés du fusil de dragon plus léger et plus court ( de 2 centimètres environ) que celui de l’infanterie de ligne. Les officiers et les sous-officiers de voltigeurs étaient armés de carabines rayées. Enfin, ils avaient, comme les grenadiers, un sabre court (74 cm environ) et courbe, appelé sabre-briquet.

André ne se qualifie de « voltigeur » qu’au moment de la bataille d’Eylau. Il devait gagner 0.35 F. par jour. Lors de la bataille de Wagram, il apparaît comme « sergent des voltigeurs » ; sa paie devait être de 0.72 F. par jour. C’est d’ailleurs à ce même combat qu’André Salvaing a été blessé d’un coup de feu de mousquet au bras droit(20).

En dehors des combats, André Salvaing a connu la vie de garnison (très rarement), mais plus particulièrement celle des camps, des bivouacs et des cantonnements chez l’habitant. Au moment de la paix d’Amiens (1802), le 4ème régiment d’infanterie de ligne vint séjourner quelques jours à Nancy : « J’admire en arrivant cette superbe ville ; tout est symétrisé comme à Turin et Lillle ». Située « sur un lieu bien placé », la caserne était formée de « trois corps » de bâtiment avec une cour ouverte et deux fontaines. « Deux endroits charmants » notre héros au repos : d’abord, « le jardin des plantes ouvert aux étudiants » en médecine, où il venait souvent lui-même « un livre en main » pour « y respirer la fraîcheur du matin » ; ensuite, « vers le Nord, la vaste pépinière, aux arbres touffus », propice aux rencontres amoureuses. « Le 4ème de ligne » revint à Nancy pour un « repos d’un mois » avant la campagne contre l’Autriche de 1809 : « Je me plais à Nancy, pendant que la plupart voudraient partir d’ici » ; aussitôt, il va « revoir la belle pépinière et le jardin charmant ». Amère déception, exprimée en ces termes : « j’observe des visages ridés depuis mon absence ; je regarde partout, j’ai peine de revoir une des vingt beautés, encore moins cette blonde qui se prodiguait tant sur la scène du monde »(21). D’une manière générale, les troupes impériales ont perdu de plus en plus l’habitude de la vie de caserne, pour laquelle elles n’étaient nullement faites. Les casernes recevaient les conscrits fraîchement arrivés pour les premiers rudiments d’instruction militaire et servaient de dépôt au régiment.

Les soldats de Napoléon campaient le plus souvent en terres étrangères, ce qui était avantageux à leur instruction en masse et à leur mobilisation rapide. En dehors du camp de Boulogne évoqué précédemment, André Salvaing se rappelait du « beau camp de Stettin » (Prusse), comme d’un « modèle ». Les camps, construits entre deux campagnes ou durant les armistices, ne duraient qu’une saison tout au plus, souvent à peine quelques jours.

« Pour faire camper les troupes » – écrivait l’Empereur – « il faut se mettre sur la lisière d’un bois, y couper du bois, faire des baraques, et voilà l’armée campée ». C’est ainsi que procéda le quatrième de ligne aux portes de Koenigsberg (en 1807), lors de la paix de Tilsit. Après un énorme abattis, où « personne n’était exempt », les charpentiers et les menuisiers du régiment débitaient le bois nécessaire à la fabrication des « habitations nouvelles ». « Des murs de Koenigsberg, l’on voit briller le camp français. Des habitants surpris, une foule élégante s’empressent d’aller voir cette cité naissante sur un terrain uni ; l’on voit à tous moments passer et repasser ce beau sexe charmant, et puis pour se livrer aux plaisirs du bel âge s’en aller reposer à l’ombre du feuillage sur le bord du ruisseau de ce bois enchanté…. Tout charme nos loisirs dans cet endroit charmant ». Evidemment, André Salvaing « préfère être au camp que d’être en garnison, mais, « ce repos n’est jamais prolongé »(22).

Le type de logement préféré du soldat demeurait le cantonnement chez l’habitant, c’est-à-dire la répartition momentanée d’un corps de troupes, quel qu’il soit, dans les villages ou villes d’une province ou d’un canton. Le soldat pouvait y manger chaud, faire sa toilette et remettre son uniforme en état. André Salvaing se souvient du « charmant séjour » de son régiment à Harlem en Hollande : « Le peuple était fort aimable, généreux, complaisant et doux autant qu’affable ». Cependant, la plupart des témoignages indiquent une préférence pour les cantonnements dans les pays germaniques. Effectivement, André Salvaing se rappelle « de l’amabilité, de la franchise et de la fidélité des Bavarois ». En arrivant à l’étape, les fourriers du régiment allaient chercher d’abord le visa du commandant de la place, puis les billets de logement à la mairie. Alors « chacun prend son chemin pour se loger un billet à la main, arrive lentement et d’un regard avide trouve sans demander. Nous sommes accueillis comme leurs protecteurs, caresses, compliments et des discours flatteurs ; tous paraissent d’une humeur agréable….Du Premier jour, chez eux, on s’en fait des amis ». En revanche, à Mayence, « nos braves soldats sont tous mécontents de ses durs habitants »(23).

Faute de logement chez l’habitant, les soldats de la Grande Armée étaient amenés à « bivouaquer souvent à l’aventure » (A. Salvaing). Le bivouac était un moment de paix et de repos pour le soldat, mais il n’avait rien de bucolique. Lorsque le temps était clément et les étapes faciles, les bivouacs étaient agréables. A la veillée, les soldats aimaient raconter des histoires tout en fumant ou en chiquant ; ils échangeaient les informations, les lettres et les nouvelles venues de France. Puis, les soldats, s’endormaient tout habillés avec pour couverture le manteau. En revanche, en 1807, lors de la campagne de Pologne, dans la neige ou la boue, les soldats arrivaient le soir, épuisés au bivouac. Le ravitaillement arrivait mal et les soldats se contentaient d’une petite tranche de lard et de quelques croûtes de pains de munition ( pain en forme de boule distribué pour deux jours à chaque soldat). Si les circonstances le permettaient, les soldats construisaient des abrivents, sorte de coup-vent en branchage et/ou en paille(24)

Enfin, comme la plupart des bourgeois du XVIIIème siècle, André Salvaing était un ardent partisan de la Révolution, d’où son engagement volontaire dès 1792. Il était imprégné des idées du Siècle des Lumières et de « la grande Nation ». Il s’en prend violemment aux « crimes du fanatisme » dont l’Espagne est encore la patrie ». Les Espagnols sont qualifiés de « fourbes, traîtres, cruels, vindicatifs, jaloux ». Pour piller les trésors du Mexique et du Pérou, les conquistadores ont apporté aux Amériques « l’esclavage et la mort »(25).

De son côté « la Pologne gémit sous le joug tyrannique des souverains du Nord, trois grands potentats » qui ont « jadis partagé » ce malheureux royaume(26). « Le bon roi Stanislas, généreux, errant et fugitifs » fut accueilli par la France ; « Nancy et Lunéville marquent son séjour ». Au terme de la campagne de Pologne (1807), André Salvaing écrivait : « J’ai vu les Polonais indignement soumis, accablés par l’aristocratie ; un jour, ils vengeront l’honneur de leur patrie »(27).

IV . Conclusion

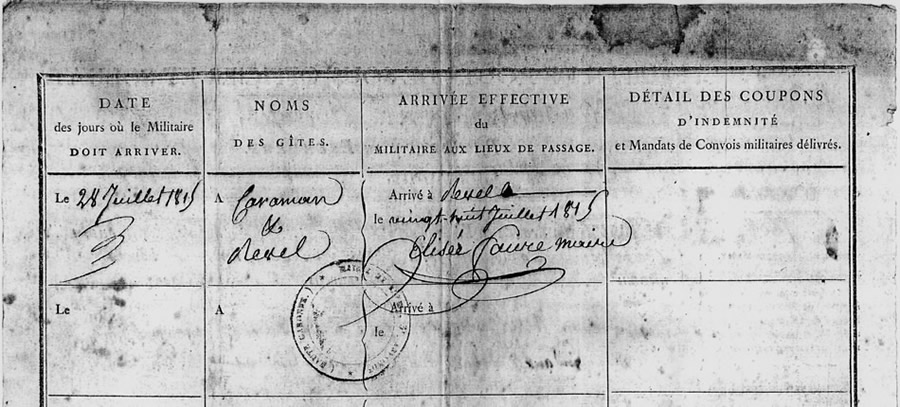

André Salvaing est le type même du bourgeois enthousiasmé par les principes de 1789. Sa longue carrière militaire englobe la totalité des guerres de la Révolution et de l’Empire. Certes, ses « Mémoires » s’achèveront pratiquement à la bataille de Wagram, la dernière grande victoire de l’Empereur. Elle marquait avec le mariage autrichien l’apogée du Grand Empire. Dès 1811, son écroulement était proche. André Salvaing, qui a parcouru tous les champs de bataille européens – à l’exception de l’Espagne, semble-t-il, a combattu jusqu’à la fin de l’Empire ; en effet, il fut démobilisé le 26 juillet 1815*. Il se consacra alors à son statut de « propriétaire » et à la rédaction de ses souvenirs et de pièces variées, dont la plus importante concerne « la violence du vent dans la plaine de Revel ». André Salvaing de Lapergue ne disparut que le 13 février 1854, à l’âge de 79 ans.

(3) « Mémoires » d’André Salvaing aux Archives Municipales de Revel, p.5.

(6) « Mémoires », Salvaing, pp.11 – 12.

(7) « Mémoires » Salvaing, p.12

(8) Idem, pp.15 - 16

(14)Dictionnaire Napoléon, op. cit, Tome II, Article Austerlitz, pp.141 – 143 – JOFFRIN (Laurent), Les batailles de Napoléon, Seuil, 2000, pp.89 - 121

(15) « Mémoires », Salvaing, pp.30 – 33 – LEFEBVRE (Georges), Napoléon, Paris, P.U.F, 1969, pp.218 – 222.

(21) « Mémoires », Salvaing, pp.24 – 25 et 44.

(25) « Mémoires » Salvaing, pp.6 et 13 – 14.

(27) « Mémoires », Salvaing, pp.36 et 42.