Société d'Histoire de Revel Saint-Ferréol - Publication Lauragais-Patrimoine |

LA GUERRE D'INDOCHINE par Maurice de Poitevin

|

|

CHAPITRE IV

« VERS LA GRANDE AVENTURE »

« L'Occident est l'Occident, l'Orient est l'Orient. Ils ne se rencontreront jamais. » Kipling.

Les troupes destinées à l'Extrême-Orient convergeaient vers Marseille (ou Toulon) avant de s'embarquer pour l'Indochine. Elles étaient cantonnées à Marseille au camp de Sainte-Marthe très délabré pendant de nombreuses années. C'était le règne de la puanteur avec ses tas d'ordures qui semblaient n'avoir jamais été enlevées. Les chambres, sans électricité, étaient sordides. Les douches n'existaient pas ; c'était le régime d'un robinet pour quarante hommes. Les « vieux serviteurs » du camp, sous le fallacieux prétexte du manque de moyens, s'enfermaient dans la routine en attendant une retraite bien « méritée ».

Les opérations d'embarquement avaient lieu sous la protection de la gendarmerie ou des C.R.S. (le dos tourné aux militaires) ; en effet, sous la pression du Parti Communiste Français, les dockers, par le biais de la C.G.T., organisaient des actions ponctuelles contre la « sale guerre » d'Indochine : jets de pierres et de boulons, accompagnés de cris tels que « à bas les tueurs, les violeurs, les incendiaires » (70).

Outre les insultes des dockers de Marseille, on se heurtait à la mauvaise humeur des chauffeurs de taxi, des employés de Postes et de la S.N.C.F., ainsi qu'aux remarques déplaisantes des hôteliers ou des tenanciers de café. Dans tout le pays, il y avait des campagnes pour refuser le don du sang pour les blessés et pour empêcher le départ des navires chargés d'armes à destination de l'Indochine (71).

La plupart des « anciens » d'Indochine se souviennent du « Pasteur », un paquebot transformé en transport de troupes, qui pouvait embarquer de 4 à 5 000 passagers dans un confort très rudimentaire. Dans cette vaste caserne flottante, les hommes s'entassaient dans les cales -cent dix par compartiment- avec quelques petits hublots ronds pour l'aération, des tables crasseuses, des barres munies de crochets pour suspendre des hamacs de toile, des toilettes insuffisantes, des douches à l'eau de mer (avec un savon spécial, censé mousser) et des points d'eau dite potable (72).

Le « Maréchal Joffre » était également un ancien paquebot aménagé en transport militaire (environ 1 500 hommes) avec des compartiments respectifs : l'ancienne première classe réservée aux officiers, l'ancienne deuxième classe pour les sous-officiers et les cales pour la troupe. Ces dernières étaient équipées de trois étages de couchettes de toile à cadre métallique relevable. Peu enclins à rester dans les cales sans grand espace, les hommes pouvaient souvent remonter sur le pont (73).

Comme on manquait de bâtiments, on pouvait faire appel à des navires civils plus lents que les transporteurs de troupes, ou bien à des bateaux étrangers (souvent loués), en particulier des « liberty ships » américains, spécialisés pour le transport du personnel et du matériel militaires pendant la guerre (74). Exceptionnellement, le parcours pouvait se faire en avion, -en particulier pour les aviateurs- avec de nombreuses escales : Paris, Tunis, Le Caire, Karachi, Delhi, Calcutta, Rangoon et Saïgon (75). Lors de leur retour, ils étaient en tenue civile avec un faux passeport (retiré dès leur arrivée en France), car le gouvernement indien interdisait le survol de son territoire par des militaires (76).

L'embarquement était rendu pénible par le poids des paquetages. Les hommes mariés avaient l'autorisation de n'embarquer qu'au dernier moment. Puis, les amarres étaient enlevées, trois coups de sirène, comme au théâtre, et le bateau commençait à s'éloigner. A cet instant, beaucoup d'hommes, appuyés aux bastingages, restaient longtemps à regarder s'estomper les rivages de France, que « beaucoup ne reverraient sans doute pas ». Tout de suite, la vie s'organisait à bord avec une police militaire pour faire cohabiter des légionnaires de toutes nationalités, des coloniaux, des tabors barbus aux regards fiers, des artilleurs, des aviateurs ; chaque matin, pendant plus d'une heure, un appel général avait lieu sur le pont avec un "exercice d'abandon" du navire.

Après avoir longé la Corse et la Sardaigne, le bateau se dirigeait vers la côte de Sicile et le détroit de Messine en direction du canal de Suez avec parfois de violentes tempêtes. Après être passé devant la statue de Ferdinand de Lesseps, la première escale était Port-Saïd. Dès l'arrivée, de petites barques, chargées de marchandises les plus diverses -oranges, bananes, sacs, chaussures, couteaux, cigarettes- venaient se ranger contre la coque du bateau. Des cordes avec un panier étaient lancées vers la rambarde, et les marchandages âpres et bruyants commençaient entre les militaires du bord et les commerçants arabes. L'accord conclu, on mettait l'argent dans le panier que l'on redescendait et qui remontait ensuite avec la marchandise choisie. La traversée du canal se faisait en convoi avec une extrême lenteur, « sous une chaleur torride ». Il était parfois interdit de rester sur le pont pour admirer les différentes teintes de l'eau, des roches et du ciel. En effet, des légionnaires n'hésitaient pas à plonger depuis le pont pour déserter et rejoindre l'Egypte. Ils étaient généralement récupérés par des gendarmes égyptiens à moto ou des patrouilles de bérets rouges anglais qui les remettaient aux autorités françaises. Lors de la première guerre israélo-arabe de 1948-1949, des légionnaires allemands -anciens S.S. ou combattants de la Wehrmacht-, à chaque passage dans le canal, essayaient de s'échapper pour aller combattre, par antisémitisme, dans les rangs des Palestiniens contre les Israéliens (77). A mi-parcours, à Ismaïlia, on pouvait voir des chars de Rommel à moitié immergés dans les eaux du lac Timsah. Escale à Suez, où le bateau faisait le plein de ravitaillement, surtout d'eau potable. Lors des escales, la troupe était, soit consignée à bord, soit autorisée à descendre à terre pendant quelques heures, voire une journée.

Sorti du canal, le bateau reprenait sa vitesse de croisière pour entrer dans la Mer Rouge d'un « bleu magnifique ». Il faisait très chaud entre le désert de Nubie et l'Arabie Saoudite. Les hommes prenaient la tenue tropicale, short et chemisette. La nuit, beaucoup dormaient sur le pont, étendus sur une couverture, pour avoir un peu de fraîcheur. De jour en jour, ils avançaient leurs montres d'une demi-heure, ce qui marquait leur marche vers l'Est. De temps en temps, des marsouins bondissaient sur l'eau, et le scintillement des poissons volants éclairait la surface de l'eau pendant les nuits, où la lune devenait plus éclatante qu'en Europe.

L'escale de Djibouti était le vrai début du voyage vers l'Extrême-Orient. Visite de la ville crasseuse et grouillante de gens et de chameaux ; tout se terminait obligatoirement par une boisson fraîche à la terrasse du « palmier en zinc », café mythique des routes coloniales. Puis, venait l'immense Océan Indien : un temps clair et une mer phosphorescente, mais aussi un ciel et une mer de plomb, de gros nuages noirs et de terribles tempêtes. Pour interrompre la monotonie du voyage et des longues soirées (78), de petits groupes se réunissaient pour chanter à plusieurs voix, tard dans la nuit et avec un certain succès. Parfois, une troupe théâtrale se formait avec un programme bien rempli : danses marocaines, chants russes nostalgiques, tours de prestidigitation par un fakir et de « joyeux clowns à la face enfarinée ». A raison de trois représentations par après-midi, les « artistes » étaient dispensés de toutes corvées et avaient droit à un quart de vin supplémentaire par repas (79). Sur certains bateaux, des conférences étaient faites, conformément aux instructions reçues. On y évoquait particulièrement la nourriture, les maladies et leur prévention, les dangers des moustiques, des sangsues et des serpents, et parfois des causeries sur le sens de la guerre et de la pacification. Cette formation était suivie d'une manière distraite. En mars 1947, les passagers de « l'Ile-de-France » bénéficièrent d'un programme d'instruction précoloniale assez complet : trois conférences sur la géographie physique et l'économie de l'Indochine, sur les problèmes militaires et les caractéristiques des opérations, sur l'histoire du pays de 1939 à 1945 et sur le rôle de la France dans ces régions (80).

Escales à Colombo (Ceylan) (81) et à Singapour (dans le détroit de Malacca) avec, la visite des grandes artères de la ville et des quartiers chinois. Deux jours plus tard, le bateau était en vue du phare du Cap-Saint-Jacques (82). L'eau a pris la teinte limoneuse classique de tous les deltas et embouchures. Comme les gros bâtiments ne pouvaient remonter la rivière de Saïgon (83), un transbordement des hommes et du matériel était nécessaire. A marée haute, des chalands, des vieux rafiots, voire des cargos civils, avançaient lentement dans la rivière très large, au milieu d'une épaisse forêt de palétuviers et des bananiers, croisant par moment des jonques, ou de simples barques. Des paillotes sur pilotis, de petits postes apparaissaient parfois au détour des nombreux méandres. Malgré de multiples patrouilles sur la rivière, le commandant du convoi décidait souvent que personne ne resterait sur le pont jusqu'à l'arrivée à Saïgon.

La rivière devenait étroite -large de 150 à 200 mètres seulement- et c'était l'accostage aux quais après quatre heures de navigation. « Une grue préhistorique, la seule du port de Saïgon », déchargeait le matériel et les caisses de rechanges et de munitions (84). Les troupes rassemblées sur le débarcadère, étaient acheminées à pied dans les faubourgs de Saïgon -à plus de cinq kilomètres du centre de la ville- vers le fameux camp de transition de « Petruski », pour quelques jours seulement. Dès le jour de l'arrivée, c'était les premières patrouilles en ville, mais aussi les premiers tués ou disparus ; en effet, le soir même, certains allaient se promener seul sur la rive d'un arroyo (ruisseau) et disparaissaient sans laisser aucune trace. Dès la première nuit, les nouveaux arrivants devaient monter la garde dans un mirador (pendant deux heures) dans un environnement totalement étranger et très inquiétant (85).

Le 15 octobre 1949, le lieutenant Norbert Delpon du 27ème bataillon de Tirailleurs Algériens (B. T. A.) débarquait au Cap-Saint-Jacques avec 80 officiers et 3 000 hommes. Les officiers étaient transbordés jusqu'à Saïgon sur un cargo civil armé d'un canon de 20 et de deux mitrailleuses lourdes de 12,7, avec ordre pour tous les passagers de « descendre dans le bateau, au-dessous de la ligne de flottaison ». Au bout d'une demi-heure, « nous entendîmes des chocs de projectiles frappant la coque d'acier et des tirs de riposte du canon et des mitrailleuses ; ce harcèlement dura jusqu'à notre arrivée à Saïgon, il provenait des Viêts installés sur les deux rives de la rivière ». A peine débarqués, « des bruits sourds bien connus au combat nous firent lever les têtes. Les obus de mortiers explosaient autour du bateau, dans l'eau et sur les quais, au milieu de la foule qui courait dans tous les sens en criant et gémissant ; notre cargo, qui semblait être la cible visée, ne fut pas touché. Une quinzaine de personnes civiles furent tuées ou blessées ». (86)

Les faubourgs de Saïgon

70 - Les mêmes scènes se reproduisaient lors du retour des rapatriés sanitaires et des soldats tués en Indochine. Un jour, on a même uriné sur un cercueil qu'on déchargeait. Pour éviter les frictions avec les syndicats, certains départs se faisaient à Toulon, au port militaire, loin des regards.

71 - De multiples témoignages en ce sens.

72 - BODIN (Michel), le « Pasteur ». Un rouage essentiel du transport des troupes dans la guerre d'Indochine (1945-1954), « Guerres mondiales et conflits contemporains », n° 216, octobre 2004.

73 - VIGNAUD (Louis-Charles), « L'innocence perdue ou un adolescent d'Alloue (Charente) en Indochine », Auto édition, 2006, pp. 20-21. Un livre à diffusion familiale, non commercialisé.

74 - Dans les témoignages écrits et oraux, nous avons relevé quelques noms de bateaux : « l'Ile-de-France », « le Branly », « le Félix Roussel » (un mois de traversée), « le Doris », « le Campana » (69 jours de traversée), navires civils. Des bâtiments étrangers : « l'Athos II » (allemand), « le Taost Victory » (américain), « l'Orégon » navire hôpital (45 jours de traversée), « le Skaugum » (norvégien), Le « Paolo Toscanelli » (italien), « le Cameroncia » (anglais)…

75 - Témoignage du capitaine Gineste Carayol, convoyeuse de l'Air en Indochine : en C47-Dakota, le trajet Paris-Saïgon s'effectuait en 1947, entre 46 heures10 et 51 heures 45 (Blessés graves, malades et courrier). Un « Constellation » de la ligne Paris-Saïgon mettait trente heures en 1950.

76 - Témoignage du colonel-médecin Yves Michaud.

77 - Témoignage d'Evariste Dan.

78 - Généralement, le service des repas était de 10 heures à 14 heures et de 16 heures à 18 heures.

79 - LEBARCY (Emile), « Indochine de ma jeunesse », auto édition, 1999, pp. 43-44.

80 - BODIN (Michel), « Soldats d'Indochine, 1945-1954 », l'Harmattan, 1997, p. 197.

81 - Au début de septembre 1950, escale du « Pasteur » à Colombo : à 11 heures du soir, une flottille de petits bateaux avec des religieuses à bord, agitant de petits drapeaux tricolores, s'approche du bateau ; elles chantèrent la célèbre chanson « sur les quais de la Seine » ; les légionnaires entonnèrent « la Marseillaise ». (Témoignage d'Adrien Lavail).

82 - « Nous avions pris l'heure de Saïgon, fuseau H ». La traversée durait en moyenne de 21 à 30 jours.

83 - Cours inférieur du Dong Naï, né dans les montagnes de l'Annam, cette rivière permet de communiquer avec le delta du Mékong. Le port de Saïgon est situé à 75 Km de la mer.

84 - Lettre du capitaine de frégate Guy Tandonnet (décédé) du 30 octobre 1950. – Nous remercions très simplement son épouse de nous avoir fait connaître cette précieuse correspondance.

85 - Témoignage d'Alain de Verduzan.

86 - Témoignage du colonel Norbert Delpon.

LES VILLES ET LE CONTRÔLE DES AXES DE COMMUNICATIONS

« Le secret de la guerre est dans les communications ». Napoléon

Après la reconquête, d'ailleurs bien timide, de l'Indochine (87), il devenait nécessaire de tenir les principales villes et de contrôler un minimum d'axes routiers, ferroviaires et fluviaux. La mise en place de ce dispositif permettait le ravitaillement des troupes et la manœuvre lors de la conduite des opérations. Cette guerre sans front -qui durera huit ans-, aura toujours comme enjeu, l'adhésion de la population. Il est certain que le contrôle des axes, en augmentant la possibilité de circulation de la population civile, favorisait la reprise de la vie économique et pouvait contribuer en partie au progrès de la pacification.

Que dire de la ville de Saïgon ? Il est difficile de la décrire. D'une simple bourgade située au milieu d'une zone marécageuse, les Français ont fait une petite capitale, dès le début de la conquête. Ils la dotèrent d'un plan en damier avec de larges artères aux trottoirs bordés de grands arbres (frangipaniers, manguiers, tamariniers, flamboyants). Sur le plan architectural, la ville se couvrait de bâtiments publics (hôtel de ville, cathédrale, théâtre municipal, hôpital, palais de justice, bureaux du trésor et des douanes) conformes aux normes esthétiques alors en vogue dans les préfectures françaises. Saïgon était une ville sans fenêtres. Les baies ne se fermaient que par des persiennes, qui, une fois ouvertes, laissaient pénétrer l'air à flots. Les casernes étaient du même type : de larges terrasses, des couloirs sans murs de fond, des chambres sans fenêtres, ni portes. On étalait une natte sur un pliant allongé formant lit avec par-dessus, la moustiquaire. Cela donnait à toutes les constructions un air ajouré et fragile, le tout noyé en général, dans des jardins plantés d'arbres et de fleurs.

Saïgon était la première ville que découvraient la plupart des Français en arrivant en Indochine. La cité était un important centre industriel, commercial et administratif. Saïgon était une agglomération double. A côté de la cité européenne, considérée à l'aube du XXème siècle, comme « La perle de l'Extrême-Orient », « le Paris de l'Asie », se développait le faubourg chinois de Cholon, construit autour de rizeries, d'entrepôts fluviaux et de quelques lieux de culte bouddhistes ou confucianistes.

Cette citée du négoce était peu touchée par les urbanistes français (88).

Capitale économique de l'Indochine, Saïgon en devint la capitale politique. Siège du haut-commissariat de France, elle devait également accueillir le gouvernement cochinchinois, puis le gouvernement du Viêtnam de Bao Daï.

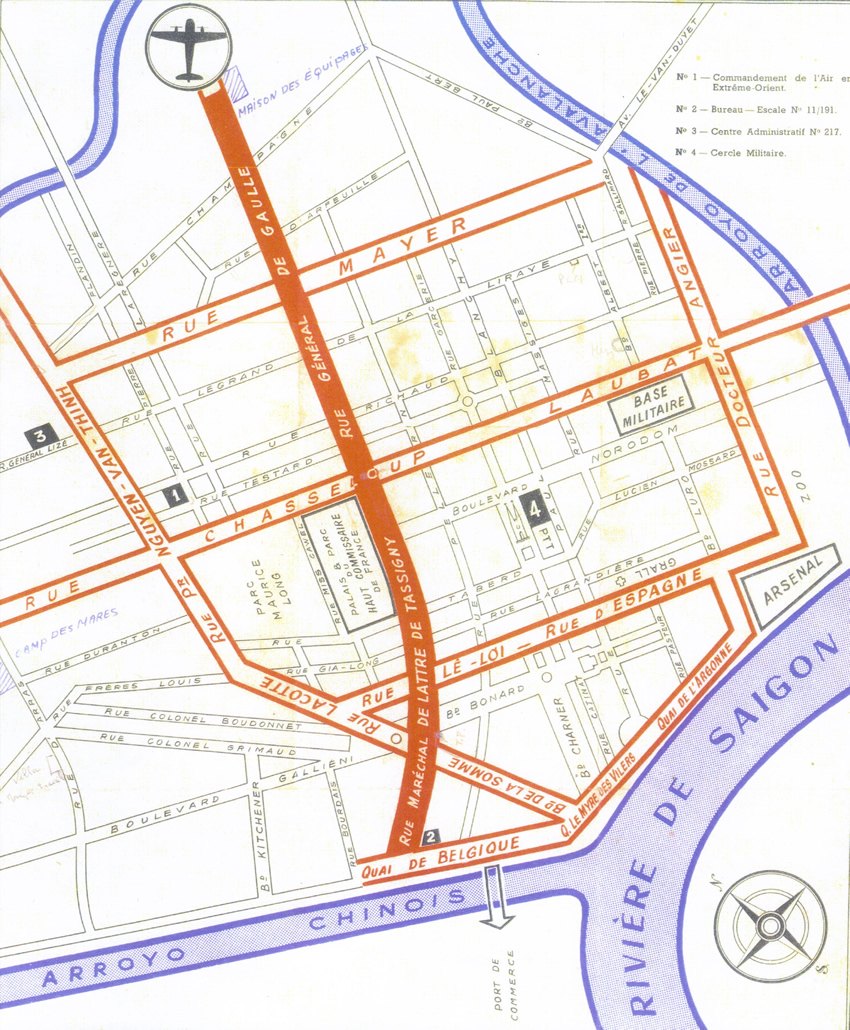

Plan de Saigon 1952

Don de Mme LUCCIONI

L'agglomération de Saïgon-Cholon, peuplée d'à peine 300 000 habitants en 1939, allait progressivement passer à deux millions d'habitants en 1954, par suite de nouveaux réfugiés amenés par la guerre. Pour les soldats du Corps expéditionnaire, Saïgon était devenue un immense camp militaire avec une base navale, une base aérienne, une ville de casernes, une cité de la bureaucratie militaire, mais aussi une ville de plaisirs avec ses nombreuses prostituées, ses fumeries d'opium et le plus vaste tripot d'Extrême-Orient, « le grand Monde » (à Cholon) (89).

Un capitaine de frégate présente ainsi la ville en 1950 : « Je suis de plus en plus atterré par la saleté de la ville et par l'impression générale de pagaille et de veulerie. C'est bien fini Saïgon, perle de l'Extrême-Orient. Cela prend petit à petit l'allure lamentable d'une ville de vieille colonie ». On sent partout que l'administration a totalement changé et que le personnel en place actuellement n'a plus ces idées de dignité, qui faisaient la grandeur des administrateurs de l'Indochine d'avant guerre. Le pays paraît livré aux profiteurs et aux requins qui existaient autrefois, certes, mais, étaient maintenus dans des limites décentes. Je redoutais beaucoup cette reprise de contact ». (90)

Après les sanglantes émeutes de l'automne 1945, Saïgon reprit progressivement ses activités. On flânait, on paradait rue Catinat avec ces magasins de luxe, ces cafés et glaciers huppés. En fin d'après-midi, après les heures de grande chaleur, les foules plus ou moins oisives se retrouvaient autour de l'apéritif sur les terrasses du Cercle sportif, du café de France, de la Musique ou de l'hôtel Continental. Les bars de la Pointe des Blagueurs, le Tabarin de la place du Marché ou le célèbre Arc-en-ciel à Cholon, ne désemplissait pas (91). Les restaurants -"Le Colibri, le Cintra ou la Bodega"- étaient complets tous les soirs. Il est vrai que la cuisine indochinoise était particulièrement appréciée par les Européens, en particulier la soupe chinoise, le poulet au gingembre ou aux pâtes spéciales (92). Les cinémas -"l'Eden, le Majestic, le Rex"- faisaient salle comble malgré quelques attentats. Jusqu'en 1939, les colons d'Indochine et notamment ceux de Saïgon se rendaient régulièrement à la station balnéaire du Cap Saint-Jacques : un site magnifique -loin du Saïgon étouffant- où l'immensité bleue de la mer se mêlait aux montagnes verdoyantes. Avec la guerre, « ce lieu enchanteur » avait subi, « là comme ailleurs, pas mal de dégâts : beaucoup de pillages, d'abandons et de démolitions ». De plus, « la sécurité sur la route restait liée à des convois militaires,

ce qui avait pratiquement pour effet de supprimer la plupart des candidats éventuels au déplacement » (93).

A Saïgon, la vie était presque normale ; chacun vaquait à ses activités (94). La circulation était intense : cyclopousses, tilburys, camions, voitures américaines, mais aussi une foule de passants avec des paniers, des ballots, ou bien des porteurs avec leurs palanches. En principe, pour empêcher les infiltrations de terroristes, des postes militaires renforcés de sacs de sable étaient installés aux entrées et aux sorties de la ville ; mais comment une seule sentinelle avec une arme individuelle pouvait-elle dissuader des Viêts ? En septembre 1948, dans les faubourgs de Saïgon, une bande de dix ou quinze rebelles incendiait des cinémas, des fabriques à cinquante mètres des postes, sans que ceux-ci soient à même de réagir. Dans la nuit du 8 janvier 1951, vers 11 heures, sept obus de mortier tombaient dans le quartier du port, tuant trois personnes et en blessant vingt-neuf autres. Ce tir avait été effectué depuis la rive opposée de la rivière de Saïgon, une zone de rizières et de petits villages de paillottes, où l'on avait noté plusieurs fois dans le passé des infiltrations de petits groupes rebelles (95). Au printemps 1954, le dépôt d'essence de la plaine des Joncs était détruit par les Viêts.

« La guerre était à la fois très proche et lointaine ». Les agents vietminhs noyautaient toutes les administrations et les lieux publics, où les vols d'argent étaient fréquents (96). Le quartier européen du « Plateau », au centre ville, était sûr ; en revanche, la sécurité n'était plus assurée dans la banlieue, malgré le couvre-feu, des patrouilles et des barrages (97). Les cafés et les restaurants -aux entrées parfois grillagées- étaient visés par des jets de grenades ou des tirs d'armes automatiques. La nuit, l'artillerie lourde grondait dans le lointain ; en effet, la plaine des Joncs, vaste zone marécageuse, à une vingtaine de kilomètres, resta, durant toute la guerre d'Indochine, sous le contrôle du Vietminh.

La ville d'Hanoï

« Une certaine insouciance », voire malaise, régnaient dans la population européenne, en particulier avec l'afflux de blessés graves dans les hôpitaux. La guerre entretenait une prospérité factice dont les dirigeants du régime savaient profiter. Le jour de la chute de Dien Bien Phu (7 mai 1954), beaucoup d'officiers étaient dans les « boîtes » de Cholon… (98).

Fondée au VIème siècle par les Chinois, la ville d'Hanoï (mot signifiant « en deçà du fleuve ») est située sur la rive droite du fleuve Rouge, au cœur du Delta. Elle fut longtemps la capitale du Vietnam. Cette ville provinciale française -de la taille d'une sous-préfecture - à la mode asiatique a été construite en étoile autour du Petit Lac. Elle a été dotée par le colonisateur d'un décor à la française : un palais du gouverneur général, un hôtel du résident supérieur ; l'hôpital Lanessan, le théâtre municipal rappelant l'opéra Garnier, des boulevards haussmanniens ; des villas « coloniales » recouvertes de tuiles toulousaines ou d'ardoises angevines ; des « folies » en forme de castels et donjons de la Rivièra. La ville comptait 130 000 habitants en 1930 et 270 000 en 1954.

Après les tragiques événements de décembre 1946, la cité a été désertée par une partie de ses habitants. Aux yeux d'un jeune capitaine, la ville apparaît ainsi en 1947 : « Morne, triste, abandonnée, en comparaison des années antérieures à tous ces événements. Hanoï n'a pas encore repris une vie propre considérable, aussi développée que celle de Saïgon, par exemple ; il en résulte qu'en dehors du travail, la vie est empreinte d'une certaine monotonie. La grande distraction consiste à faire de la voile sur le grand Lac » (99). Certes, la capitale du Tonkin allait reprendre peu à peu ses activités, mais une partie des affaires françaises était liquidée, et le commerce était maintenant aux mains des Chinois et des Indiens. La capitale du Nord décevait les visiteurs et les militaires permissionnaires, qui préféraient les ports du delta, le calme de Dalat, les monuments de Hué ou la tumultueuse Saïgon.

En 1950, la ville retrouvait le vacarme permanent de la circulation : le bruit des voitures, le tapage des avertisseurs, le frôlement parfois mortel des engins motorisés toujours prioritaires sur les piétons ; des autobus surchargés de cochons noirs et de paniers pleins de poules caquetantes ; la musique nasillarde et aiguë du folklore local, les conversations braillardes des Vietnamiens et les appels des petits marchands de fruits ou de sorbets. (100)

Du fait que la plupart des combats avaient lieu au Tonkin, Hanoï devint un centre militaire d'importance. La présence du Corps Expéditionnaire contribuait à son animation. L'atmosphère était assez calme mais dangereuse : de nombreux agents vietminh en ville, des tireurs isolés dans les arbres en banlieue et le bruit du canon

Le Fleuve Rouge dans la région de Laokay

dans le lointain. Toutes les nuits, (à partir de 23 heures), un strict couvre-feu était imposé avec de multiples patrouilles et contrôles et quelques arrestations (tracts clandestins). (101)

- Au-delà des villes solidement tenues en général, il fallait contrôler les axes routiers. Les routes coloniales du réseau indochinois portaient un numéro, par exemple la RC1, Saïgon-Langson par la côte en passant par Nha Trang-Hué-Hanoï ; la RC 4, Langson-Cao bang ; la RC 5, Hanoï-Haïduong-Haïphong ; la RC 6, Hoa Binh-Hanoï. Les routes étaient peu goudronnées et le tiers d'entre elles étaient impraticables aux camions en 1945-46. Le contrôle d'une route était obtenu de trois façons : d'abord, toute une série de postes garantissait la possession des points sensibles tout le long de l'itinéraire ; ensuite, la surveillance des détachements d'ouverture ratissant périodiquement l'intervalle entre deux postes ; enfin, l'intervention éventuelle de réserves stationnées dans certains postes appuyées parfois par des éléments blindés.

L'ouverture de route avait principalement un aspect tactique, car il s'agissait de débusquer les Viêts prêts à déclencher une embuscade, mais aussi technique, par le dragage des mines et pièges placés par l'adversaire. Elle était journalière sur les principaux axes routiers et se déroulait d'une façon à peu près immuable avec la participation d'une ou plusieurs sections de combat. Il y avait d'abord les équipes de voltigeurs qui fouillaient le terrain, avec minutie, et s'installaient sur les hauteurs en protection des flancs. A leur suite, les équipes de fusils-mitrailleurs se mettaient en position pour protéger les premiers éléments, c'est–à-dire les éclaireurs de pointe. Ceux-ci, en principe, risquaient peu, car l'ennemi attendait le gros de la troupe pour dévoiler une embuscade (102). Sur la route même, en tête, les démineurs balançaient d'un bord à l'autre, en un mouvement d'arc de cercle, les « poêles à frire » -c'est-à-dire les détecteurs de métaux-, attentifs au moindre sifflement de leur engin. Parfois d'autres démineurs arrivaient la baïonnette à la main pour sonder le terrain et déceler à vue les emplacements minés. En seconde position, les chefs de sections coordonnaient la progression. Au bout d'un moment, l'ouverture de route faisait jonction avec une troupe semblable venant d'un autre poste ou point d'appui. Le message « ouverture de route terminée » était expédié au P. C. (poste de commandement).

Les véhicules civils et militaires pouvaient s'engager sur les pistes (103).

Au demeurant, la sureté des routes théoriquement contrôlées était toute relative, par exemple, une mine non détectée explosait au passage d'un camion. Les Viêts, bien camouflés, pouvaient revenir pour matraquer les convois ou monter des embuscades. Parfois, dans certains endroits dangereux, on pouvait débroussailler sur une profondeur de cent à deux cents mètres, mais la végétation luxuriante repoussait vite sous un climat tropical humide.

Assez rapidement, tout un système d'escorte fut mis en place sur toutes les routes indochinoises qui demeuraient les objectifs primordiaux des Viêts, bien décidés à empêcher le ravitaillement et la relève des postes isolés. En 1948-1950, tous les mois, à partir de Cao Bang, des convois s'organisaient pour approvisionner et renforcer des postes tenus par le Légion Etrangère le long de la frontière chinoise. Les routes parcourues étaient pratiquement toutes bordées de jungle épaisse ou de hautes falaises calcaires abruptes, à partir desquelles les Viêts jetaient des paniers entiers de grenades. Pour augmenter leur puissance, ces grenades sont parfois entourées de chiffons contenant des explosifs (104). Les convois s'organisaient de la façon suivante : en tête, deux scout-cars américains, c'est-à-dire des véhicules blindés à roues, armés de deux mitrailleuses, un G.M.C. (camion militaire américain) et un groupe d'infanterie (environ douze hommes) avec un F.M. (fusil mitrailleur) et un mortier de 60. On retrouve le même dispositif à l'arrière du convoi qui se déplaçait à environ 15-20 km/h. De multiples accrochages ou embuscades avaient lieu le long du trajet emprunté : Cao-Bang-Langson était parcouru en un jour, lorsque l'armée chinoise nationaliste occupait la frontière, et en trois ou quatre jours, après l'arrivée au pouvoir des communistes chinois. Au cimetière militaire de Cao Bang, on passa de quelques tombes seulement en mars 1948 à plus de trois cent sépultures en juillet 1950, non comprises celles faites dans les postes échelonnés le long de la route (105).

Le groupement de transport 511 du Train avec des camions Renault était stationné à Cholon en 1953-1954. Aimé-Claude Pagès -engagé volontaire- adjoint au chef de peloton, était responsable d'une vingtaine de camions, pouvant transporter chacun jusqu'à cinq tonnes de matériel divers dans toute la Cochinchine. Ces convois de transport escortés de blindés roulaient généralement sur des pistes de terre rouge (latérite) non empierrées, d'aspect souvent chaotique, car elles étaient souvent coupées la nuit (sur ordre des Viêts) et rebouchées le jour, souvent par les mêmes (sur ordre des Français). Malgré de « solides conducteurs marocains », les suspensions, les châssis ou les moteurs des véhicules étaient soumis à rude épreuve. Il était impératif de ne pas abandonner un camion sur le bord de la route, car les Viêts, à l'affut, auraient tôt fait de le vider. Quand un véhicule était immobilisé, l'escorte de fin de convoi s'arrêtait à sa hauteur avec les précautions d'usage, car cela pouvait être un piège. Alors qu'un petit groupe d'hommes bondissait sur les bas-côtés pour assurer la protection, un mécanicien s'activait auprès du camion, soit pour essayer de le dépanner, soit pour le prendre en remorque avec un camion-grue du convoi. Des ponts construits de bateaux et de traverses de chemins de fer, permettaient le passage des rivières, soit environ une heure et demie pour une vingtaine de camions. Après le cessez-le-feu (juillet-août 1954), les routes étant « sûres », les convois n'étaient plus escortés, mais ils étaient armés pour pouvoir riposter en cas d'attaque. Leurs missions de transport consistaient à assurer le repli de services situés dans la « brousse » (région de Pleiku), ou bien des convois de ravitaillement pour le Laos (30 camions) ou encore des livraisons d'habits pour l'armée cambodgienne (60 camions). Des observateurs internationaux fouillaient systématiquement tous les convois, parfois avec une certaine « hargne », de la part des Polonais (communistes). (106)

La liaison routière Haïphong-Hanoï (environ 105 kilomètres) était le cordon ombilical des troupes françaises au Tonkin. L'itinéraire était en principe sécurisé vers neuf heures du matin et fermé à toute circulation vers dix-sept heures, au plus tard dix-neuf heures. En 1953-1954, le trafic était généralement assuré par des engagés volontaires du contingent pour remplacer des militaires de carrière envoyés dans des unités combattantes. Chaque convoi de 15 à 20 camions bâchés quittait Haïphong le matin à destination d'Hanoï (environ 150 mètres d'intervalle entre les véhicules) ; il roulait à vitesse réduite -le parcours étant effectué en deux heures, deux heures et demie, mais ne devait jamais s'arrêter-. L'aller-retour se faisait dans la même journée (environ quatre heures) au rythme de deux à trois parcours par semaine. Certains convois allaient au-delà d'Hanoï, vers Phuly et autres postes avancés : alors les équipages dormaient la nuit dehors avec le bruit lointain des fusillades. Les convois, chargés par les P.I.M. (107) transportaient des bidons cerclés d'essence de 200 litres et des munitions très diverses, en particulier des obus de 105 pour l'artillerie de Dien Bien Phu. Malgré les détecteurs de mines, les Viêts utilisaient des mines en bois, de fabrication locale, indétectables (108). La nuit, à partir des bas-côtés, l'ennemi creusait une galerie (aussitôt comblée) jusqu'au milieu de la chaussée pour placer la mine. Le soldat de 1ère classe, André Pitié a vécu l'épisode suivant : durant trois jours consécutifs, le camion qui le précédait a été complètement pulvérisé par une mine ; le cratère de celle-ci était tel qu'il cachait parfois entièrement le camion qui le traversait. Malgré les règlements, certains chauffeurs roulaient « à très grande vitesse » de sorte que les mines explosaient quelques secondes après le passage du véhicule. (109)

Finalement, les ouvertures de route étaient coûteuses en moyens et en hommes. Durant les quatre premiers mois de 1954 (au moment de la bataille de Dien Bien Phu), on comptait chaque jour une dizaine de tués, blessés ou disparus pour 100 kilomètres de route, soit le chiffre effrayant de plus de 2000 à 2500 par mois, simplement pour assurer la presque libre circulation des convois pendant quelques heures par jour (110). Le commandement finit par renoncer à contrôler les routes qui n'étaient pas indispensables. Sur les axes secondaires, l'ouverture était occasionnelle et à intervalles irréguliers, -et donc plus facile et moins coûteuse- selon les besoins militaires du moment (111). Dans les années 1953-1954, dans le secteur de Quang Tri (Centre-Annam), l'ouverture de la R.C.1 entre Dong Ha et Dong Hoï (environ 90 km) exigeait le montage d'une opération mettant en œuvre trois bataillons, un escadron de chars légers américains M24 et un groupe d'artillerie. Cette opération se déroulait de façon irrégulière, tous les deux ou trois mois. (112)

Il était devenu de règle en Indochine que plus du tiers, sinon la moitié des activités de l'infanterie, implantée ou mobile, soient absorbés par la garde et la surveillance des routes dont le moindre tronçon coûtait la valeur d'un bataillon et d'une batterie d'artillerie ; en revanche, l'ennemi entretenait l'insécurité avec des effectifs inférieurs à ceux d'une compagnie. (113)

- Dans le domaine des voies ferrées, le commandement s'est efforcé de maintenir le trafic sur certains axes ferroviaires principaux, en particulier, les lignes Haïphong-Hanoï et Saïgon-Nha Trang au Sud-Annam. Effectivement, dans cette dernière région, les moyens de communications traditionnels étaient limités : les transports par voie maritime étaient peu exploitables ; les interventions aériennes restaient exceptionnelles ; quant à la route, elle était la plupart du temps paralysée.

A la fin de l'année 1947, le réseau ferroviaire du Sud-Annam était devenu peu sûr. On décida alors de faire appel aux spécialistes du génie pour mettre en service des trains blindés dont on confia l'aménagement au 2ème Régiment Etranger d'Infanterie. Chaque train blindé était une espèce de forteresse roulante comprenant une locomotive et son tender, trois wagons fortement armés (114) et plusieurs autres aménagés pour le personnel (commandement, couchage, cuisine, foyer, réserve de vivres) ; enfin devant la locomotive, deux wagons plats chargés de rails, traverses, éclisses, boulons, pour la réparation de la voie en cas de sabotage ; si la voie était minée, ces deux wagons sauteraient, évitant ainsi le déraillement de la locomotive. Les wagons étaient protégés par des plaques de tôles découpées au chalumeau sur un cargo japonais échoué près de Nha Trang.

Le train blindé avait la priorité absolue sur tous les autres convois. Sa vitesse maximum était de 25 km/heure, davantage, en cas d'urgence. Il s'arrêtait impérativement devant les ponts (au nombre de 332 sur toute la ligne) et à l'entrée des tunnels ; ces ouvrages étaient reconnus par une patrouille armée qui se tenait en permanence à l'avant du train pour mieux surveiller la voie. Chaque semaine, une « rafale » de cinq trains commerciaux et de voyageurs partait ensemble de Saïgon pour se rendre à Nha Trang. Le train blindé ouvrait la voie et assurait la protection rapprochée du convoi. La « Rafale » permettait les échanges dans les régions traversées, apportant le riz, les matériaux de construction, le pétrole et les produits métallurgiques ; en retour, elle transportait du nuoc-mam (eau de poisson), des billes de bois et du caoutchouc. Le train blindé remplissait aussi d'autres missions : la protection de la voie ferrée et des postes avoisinants (éloignés en moyenne de vingt-cinq kilomètres), mais également des transports de troupes, des participations aux opérations dans la zone avec l'appui des troupes au sol, ou encore des coups de main, voire des embuscades. (115)

Le Vietminh s'acharnait sur cette voie de communication vitale pour le transport du ravitaillement des populations, du matériel et des renforts de Saïgon à Nha Trang. Les sabotages étaient de toutes sortes : voie déboulonnée sur plusieurs centaines de mètres, ballast dispersé dans la forêt, locomotive renversée, obus de 155 pièges sous le ballast (116). Les réparations de faible importance étaient faites par l'équipe des chemins de fer indochinois du train. Lorsque l'évaluation du temps nécessaire à rétablir le trafic était supérieure à la journée, la réparation était du ressort des spécialistes. De multiples difficultés pouvaient également survenir : tamponnement des trains de la « Rafale » causant des déraillements, manque d'eau pour alimenter les chaudières, manque de liaison, isolement en pleine brousse… Les retards étaient parfois considérables. Il est arrivé que le train mette quatorze jours pour parcourir trois cent cinquante kilomètres. (117)

Ce n'est pas en tenant les villes et les axes de communications, ou en maintenant des troupes dans des postes isolés que l'on pouvait espérer gagner la guerre. Le village, avec la rizière qui l'entoure, est le cœur de la société vietnamienne. Qui tenait le village tenait le pays. Une apparente maîtrise stratégique traditionnelle était inopérante si la plus petite conquête territoriale ne s'accompagnait pas d'une politique de pacification. (118)

87 - On avait dû se contenter de se réimplanter dans le pays utile : les deux deltas, la plaine côtière du Centre-Annam, et une présence assez symbolique au Cambodge et au Laos.

88 - HOǍNG (Michel), « Saïgon au temps des Français, L'Histoire », n° 177, mai 1994, pp. 84-93.

89 - Le journaliste Lucien Bodard disait avec beaucoup d'exagération : « Dans cette métropole, rien n'a d'importance, sauf la jouissance. »

90 - Lettre du capitaine de frégate Guy Tandonnet du 3 octobre 1950.

91 - Voir le plan de Saïgon de 1952 aimablement communiqué par Madame Monique Liccioni.

92 - « Un dîner chinois absolument remarquable : un potage aux ailerons de requins, des pointes d'asperges, du canard grillé et de toutes petites seiches frottées de marc de raisin qui étaient des merveilles ; du cognac pendant le dîner et du champagne ensuite ». Lettre de Guy Tandonnet du 6 mai 1951). « C'est pénible ; et puis il a cinq ou six états majors tous plus pléthoriques les uns que les autres, tous faisant du papier. Ce n'est pas brillant ».

93 - Lettre du capitaine Raymond Laporte-Many (décédé) du 13 mars 1947. A la suite de multiples incidents, le parcours Saïgon-Cap-Saint-Jacques, prévu pour 4 heures, avait duré 7 heures.

94 - Voici « l'horaire de principe des journées » d'un capitaine travaillant au Haut-Commissariat de France : « lever, 6h30 ; partir à pied au stade situé à 1 km ; 6h45-7h30, culture physique ; 7h45-8h30, douche, toilette, petit déjeuner à la popote ; 8h30-12h45, travail ; 12h45-13h30, déjeuner à la popote ; 13h30-14h45, piscine ; à partir de 15h, travail ; 19h-19h30, escrime, puis dîner. Après dîner, cinéma, ou dancing, ou soirées diverses. Heure de coucher, jamais avant 23h30 ». (Lettre du capitaine Raymond Laporte-Many du 14 avril 1948).

95 - CHAUMONT-GUITRY (Guy de), « Lettres d'Indochine », Paris, Editions Alsatia, 1951, pp. 32 et 163.

96 - Dans certains bureaux, des employés avaient une arme à leur portée. Un sympathisant Viêt habitait en face de l'appartement de Mme Liccioni, - sténodactylo au Quartier général au camp des Mares-, à laquelle il déclarait qu'elle n'avait rien à craindre tant qu'il serait dans ce lieu. En apparence, aucune haine envers les Français.

97 - Des coups de feu isolés vers les terrasses des villas européennes. Une grenade défensive se dégoupillant lentement dans un cyclopousse abandonné subitement par le conducteur. Un passager de tilbury essuyant un coup de révolver. Les militaires devaient sortir en groupe -au moins deux ou trois-armés-.

98 -Témoignages de Madame Liccioni, d'Alain de Verduzan (de la Mission française d'Assistance militaire), de Georges Bourgeais (du Service d'Intendance), d'Aimé Claude Pagès, de Claude Chaussac (comptable administratif) et d'Evariste Don (du Commissariat des bases de l'Air).

99 - Lettres du capitaine Raymond Laporte-Many des 11 août et 10 octobre 1947.

100 - LEBARG (Emile), « Indochine de ma jeunesse », Auto édition, 1999, pp. 49-50.

101 - DALLOZ (Jacques), « Dictionnaire de la guerre d'Indochine, 1945-1954 », Paris, Armand Colin, 2006, Voir « Haîphong et Hanoï », pp. 109-112. Témoignages du colonel Henri Ausserès et d'Adrien Lavail. M. Guy Gasnes signale même l'arrivée à Hanoï d'un conteneur rempli de livres communistes.

102 - On dit souvent qu'il faut épargner les éclaireurs, « pour qu'il y ait au moins quelqu'un pour raconter l'histoire ».

103 - De nombreux témoignages sur les ouvertures de route.

104 - Les véhicules furent alors recouverts d'un toit de grillage sur lequel les grenades roulaient avant d'exploser sur la route. L'ennemi trouva une riposte à cette parade en entourant ses engins de mort de fil de fer garni de crochets qui s'agrippaient aux mailles du grillage.

105 - Témoignage d'Albert Brochet. Durant la saison des pluies, les véhicules s'enlisaient. Les hommes s'enfonçant parfois dans la boue jusqu'aux genoux, creusaient, empierraient et poussaient les roues des camions pour sortir des ornières.

106 - Témoignage d'Aimé-Claude Pagès.

107 - Les P.I.M., (personnel internés militaires) étaient des prisonniers vietminh utilisés pour diverses corvées par le Corps Expéditionnaire.

108 - Des mines artisanales étaient aussi fabriquées à partir de bidons d'huile végétale récupérés dans les cuisines des régiments coloniaux.

109 - Témoignages d'André Pitié et de Jacques Blasco.

110 - Un colonel disait même : « un convoi, c'est un rendez-vous avec la mort ».

111 - « L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954) », sous la direction de Maurice VAÏSSE, Centre d'Etudes d'Histoire de la Défense, Editions Complexe, 2000, pp. 174 et 176, (Ministère de la Défense).

112 - Témoignage écrit du général Georges Delcleve.

113 - FERRANDI (Jean), « Les officiers français face au Vietminh, 1945-1954 », Paris, Fayard, 1966, p. 115.

114 - L'armement du train comprenait deux canons lourds montés sur tourelle tirant tous azimuts, un certain nombre de mortiers de 60 et 81 mm, une dizaine de mitrailleuses lourdes à affût double, auxquels il faut ajouter l'armement de deux sections (légionnaires et supplétifs) formant l'équipage du train blindé ; il était commandé par un officier, secondé par un adjudant-chef.

115 - Les embuscades, indispensables pour créer l'insécurité, assurent la sûreté lointaine ou rapprochée de la voie ferrée. Elles sont une solution pour détruire peu à peu les saboteurs et capturer des rebelles.

116 - Au début de l'année 1947, une solution sera trouvée pendant deux mois pour éviter aux trains de sauter sur la voie ferrée Hanoï-Haïphong. Tous les dix pas, un homme frappera les rails à l'aide d'une masse pour déclencher et faire sauter une mine déposée éventuellement dans la nuit par les Viêts.

117 - « Les trains blindés du 2ème étranger au Sud-Annam (1948-1954) », conférence, sans date, du Capitaine Alexis NEVIASKI du 4ème Régiment Etranger de Castelnaudary (Aude), auteur d'un mémoire de maîtrise d'histoire sur les trains blindés en Indochine. - Témoignage écrit du général Georges DELCLEVÉ. - Voir également, « Le Souvenir français », n° 478, avril 2010, pp. 28-29. FLEURY (Georges), « La guerre en Indochine, 1945-1954 », op. cit., pp. 328-333.

118 - RIGNAC (Paul), « La guerre d'Indochine en questions », Paris, Indo Editions, 2009, p. 56.

LA MARINE, L'AVIATION ET LE SERVICE DE SANTÉ

« Les jours heureux n'ont pas la longueur d'un empan ». Proverbe vietnamien.

-La marine française sortit très affaiblie de la seconde guerre mondiale : faible tonnage, bâtiments vieillots et très hétérogènes. L'aide britannique et américaine a permis le réarmement naval. Environ 20 % des effectifs de la marine étaient affectés à l'Extrême-Orient, soit plus de 10 000 hommes à partir de 1950. Tous les navires participèrent à la guerre d'Indochine et tous les marins d'active y firent au moins un séjour.

Quatre missions principales étaient dévolues à la marine. D'abord, la surveillance maritime du littoral (ou la « Surmar »), c'est-à-dire patrouiller sans relâche dans les zones où l'on pensait pouvoir rencontrer l'adversaire, arraisonner les bâtiments et embarcations suspects et les saisir éventuellement. La tactique du Vietminh consistait à échouer les embarcations chaque matin sur des plages (pour en repartir le soir), à en déposer la cargaison dans des caches et souvent à piéger le tout. En avril 1951, entre Tourane et Nha Trang, « Nous avons aperçu une jonque de pêche en plein dans la zone interdite. Nous sommes allés sur elle, l'avons fait rallier, et fouiller. Puis, nous avons pris le personnel à bord (sept pêcheurs) pour les remettre demain à Nha Trang et enfin, nous avons mis le feu à la jonque. C'est la guerre et ils n'ont pas le droit de pêcher dans cette région. Il n'empêche que c'est navrant car ces pauvres bougres ne sont pas évidement, ni pro-Viêts, ni pro-Français et, pris entre deux feux, ce sont eux qui écopent à tous les coups. D'un autre côté, c'est le seul moyen de faire le blocus efficacement (119). Le contenu des jonques et des sampans saisis et détruits, était constitué par des denrées alimentaires (riz, sel, sucre), mais aussi par des hommes, des documents, de l'argent, des médicaments, l'armement étant plutôt rare. L'objectif, pour la « Surmar », n'était pas de récupérer de l'armement, mais d'empêcher les approvisionnements de l'adversaire.

La marine transportait des troupes et du matériel. En novembre 1950, le « Duguay-Trouin » embarquait au Cap Saint-Jacques environ cinq cents Sénégalais et des embarcations pour les commandos-marine, à destination de la baie d'Along. Après une traversée de deux jours et demi (« près de dix-huit heures hors de toute vue de terre »), arrivée dans la célèbre baie, où «nous prenons à Do Son, le pilote pour remonter le chenal de l'étroite rivière d'Haïphong avec deux remorqueurs et un risque de collision avec une jonque. Haïphong est semblable à celui d'avant-guerre (120).

Navire de guerre

Nous avons retrouvé ici une excitation analogue à celle de Saïgon, en mieux toutefois, car il y a moins d'états majors, moins de palabres et plus d'action. Pas mal de maisons ont été démolies par les bombardements de 1946, et puis, comme dans toute cette Indochine, la saleté ». (121)

Il arrivait que la marine appuie de ses batteries les combattants au sol et que des marins participent à des opérations de débarquement ou à des commandos. « Le Colonel commandant la zone côtière (secteur d'Haïphong) étant dans le secteur et voyant comme à son habitude du Viet partout, nous a fait faire un tir de trente coups cette nuit à 22 kilomètres. C'est trop bête de gaspiller des munitions ainsi. Il croît à ses renseignements et est tellement ravi de faire tirer des 155 » (122). Les tirs d'artillerie du « Duguay-Trouin » apportèrent leurs concours à la bataille de Vinh Yen (21 décembre 1950 au 3 janvier 1951) ; trois commandos participèrent à la bataille de Dong Trieu (du 23 mars au 5 avril 1951) avec les tirs du « Duguay-Trouin », de deux avisos et d'un LSSL (bâtiment de soutien, de construction américaine) (123).

Dès le début du conflit, les combats à terre s'étaient révélés plus amphibies que terrestres. Comme les voies de communication étaient constituées beaucoup plus par les cours d'eau que par des routes, la marine souhaitait disposer de flottilles aptes à assurer le contrôle de ces zones aquatiques difficiles d'accès aux troupes à pied ou motorisées.

Dés janvier 1946, l'Unité marine de Saïgon recevait trois vedettes américaines (récupérées aux Philippines) munies de feux -qui changeaient régulièrement- pour se faire reconnaître par les postes disséminés dans le delta du Mékong. Ces vedettes patrouillaient le long des côtes et sur les « arroyos », soumis à la marée de quatre mètres ; armées de mitrailleuses, les vedettes essuyaient de temps en temps des tirs sporadiques ou des harcèlements de la part des partisans Viêts. (124)

En 1947, furent créées les "Dinassaut" (divisions navales d'assaut) formées pour la plupart de bâtiments américains de débarquement, modifiés dans les arsenaux locaux et dotés de blindages et de tourelles de char en guise d'artillerie. (125) Elles assuraient la surveillance et le contrôle des voies d'eau, ravitaillaient certains postes et participaient à des évacuations sanitaires. Leur mission était en fait multiforme : raids ponctuels, transport et débarquement de troupes, appui de feu, patrouilles et soutiens logistiques en tous genres. Les "Dinassaut" étaient surtout utilisées dans les deux deltas (ceux du fleuve Rouge et du Mékong). (126)

-Dans un vaste pays, aux infrastructures routières très limitées, couvert à 86 % de végétation dense dont 47 % de jungle, l'aviation restait le seul moyen de se déplacer rapidement, de ravitailler des postes souvent isolés et d'aider les troupes en difficultés. L'armée de l'air a dû s'adapter aux importantes variations climatologiques régionales : généralement de 25 à 40° en Cochinchine, de 35 à 40° en Annam en juin et juillet et 30° dans le delta du Tonkin (127). Il fallait donc travailler sur les avions très tôt le matin -dès six ou sept heures suivant la saison- et tard le soir. Dans la journée, sur les pistes, les mécaniciens ne pouvaient rester plus de cinq minutes dans les cockpits des appareils où il faisait 70°.

L'armée de l'air manquait d'infrastructures solides au sol : peu de pistes bétonnées, quelques-unes en grilles, la plupart en terre battue ; pas de vol de nuit sur la grande base de Tourane ; piste non éclairée à Gia-Lam, près de Hanoï. Les installations de radioguidage ou de radar étaient faibles, sinon inexistantes, de sorte que l'aviation ne pouvait sortir que de jour ; pour indiquer les objectifs aux pilotes, on tirait des obus fumigènes, ou bien, on plaçait, sur le sol, suivant un code, des panneaux de tissu blanc (128). Durant la saison des pluies, certains aérodromes étaient plus ou moins inondés. Les grandes bases de Tan-Son-Nhut (à Saïgon) et de Tourane étaient praticables toute l'année ; d'autres, comme Gia-Lam ou Nha-Trang ne recevaient en période de pluie, que de petits appareils ; enfin, d'autres « fermaient » de mai à octobre, en particulier les petits aérodromes « japonais » (construits par les Japonais) au Laos avec les pistes de Seno, Paksé et Xieng-Kouang.

La base de Tourane, l'une des plus importantes d'Indochine a eu (en 1953-54) jusqu'à deux escadrons de bombardement, un groupe de liaison et des unités de l'aéronavale, en surveillance le long des côtes de toute la péninsule indochinoise. Plusieurs milliers de personnes travaillaient sur la base : des aides mécaniciens Vietnamiens, très surveillés techniquement et des femmes de ménage Vietnamiennes. La base était protégée par des barbelés, des mines et des petits miradors, sous la surveillance de tirailleurs sénégalais (en 1953), qui subissaient parfois des opérations de harcèlement sans gravité, la nuit. Les jeunes pilotes français -les plus âgés avaient moins de trente ans- étaient formés aux Etats-Unis et, pour la chasse, à l'école française de Marrakech et Meknès au Maroc (129).

Dans le delta du fleuve rouge, il n'existait que trois bases pour les avions de combat : Cat-Bi, près d'Haïphong ; Gialam (réservée à l'aviation de chasse) et Bach Maï (avec les escadres de bombardement et de transport) à Hanoï. Sur cette dernière base, le personnel vietnamien était réduit à cinq ou six personnes très surveillées ; -le cuisinier, excellent, ne sortait jamais hors du périmètre de la base-. La plupart des messages étaient codés, mais ceux entre les mécaniciens et les pilotes restaient en clair. La nuit, des Viêts se traînaient dans les canalisations avec des bandes d'explosifs (ou des mitraillettes démontées et puis remontées) pour parvenir sur les pistes afin de faire sauter les appareils (130).

La maintenance du matériel demeurait laborieuse, sinon défectueuse. Dès l'aurore, il fallait « mettre en œuvre la piste », c'est-à-dire les avions : faire tourner les moteurs des appareils, puis, éventuellement, effectuer un dépannage rapide, par exemple changer les bougies. Au retour de chaque mission, un mécanicien au sol devait faire une mise au point approfondie d'environ deux heures sur chaque appareil. L'usure des appareils était rapide à cause du climat et des cadences d'utilisation. Par suite du manque de pièces de rechange, les mécaniciens n'arrivaient à maintenir les appareils en vol qu'à force d'astuces et de bricolages. Normalement, après cinq cents heures de vol, il fallait changer le moteur de l'avion et réviser complètement l'appareillage électrique. La base de Bach Maï avait le principal parc de révision aéronautique d'Indochine, mais il ne pouvait recevoir qu'un seul appareil à la fois. Les avions de transport Dakota, étaient envoyés dans les ateliers anglais de Singapour, où ils étaient toutefois prioritaires. Les équipages étaient souvent épuisés : selon les normes officielles, il fallait un équipage et demi par avion afin de permettre repos et roulement ; or, de nombreux groupes avaient le même nombre d'équipages que d'appareils. (131)

Un lieutenant, pilote d'avion de reconnaissance, a servi durant trois mois (au printemps 1953), à l'état-major du GATAC Nord (groupement aérien tactique) pour coordonner et orienter les missions. Il constatait souvent un manque de moyens : trois stations gonio dans l'ensemble du delta ; un nombre limité de cartes à protéger minutieusement ; un manque de munitions : par exemple, au milieu d'un mois donné, un officier d'armement s'opposait à l'emploi de huit bombes pour le lendemain, car son stock de dix-huit bombes ne serait renouvelé qu'à la fin du mois… (132)

A cela, s'ajoutait la faiblesse des moyens aériens. En 1945, l'aviation française était en piteux état. Les premiers appareils disponibles en Indochine étaient vieillis et disparates. Une flotte aérienne va peu à peu se reconstituer avec la reprise industrielle et les livraisons britanniques et américaines. La France acheta des Spitfire britanniques. Le «Spit » était un intercepteur conçu pour le combat aérien, et non pas pour l'appui au sol dans le cadre de la contre-guérilla ; il était sensible aux mauvais terrains et aux changements climatiques ; s'il voulait sauter en parachute, le pilote devait retourner l'appareil. Dans les premières années de la guerre, il fallut créer une efficace aviation militaire de transport. Les Junkers 52 Toucan (133) et les C47 Dakota réalisèrent toutes sortes de missions s'accommodant parfaitement au service demandé. La fin de l'année 1949 est marquée par le renforcement des moyens aériens. Les Spitfire « à bout de souffle », sans pièces de rechange, furent remplacés par des chasseurs américains P63 Aircobra. Celui-ci n'était pas l'avion idéal (rayon d'action limité et entretien délicat), remarquable surtout par la puissance de feu de son canon de 37 mm (134). L'armée de l'air a connu une période faste à la fin de l'année 1951 et au début de 1952 avec l'arrivée du chasseur F8F-1 Bearcat et du bombardier bimoteur B 26 Invader. Le Bearcat était le dernier des grands chasseurs embarqués propulsés par hélice. Cet appareil, aux ailes repliables, court, léger, très manœuvrable, avait un gros moteur de plus de 2 000 CH très fragile (bougies souvent encrassées par suite de l'absence de filtres). Son rayon d'action était limité par la consommation d'huile et non pas d'essence. Une mauvaise ventilation de la cabine de pilotage explique des températures de 40° en moyenne lors des missions. Le Bearcat, armé de quatre canons de 20 mm, pouvait emporter d'importantes charges de bombes, de roquettes et de napalm.

Le B26 était un appareil léger de bombardement, d'assaut et de reconnaissance, l'un des derniers bombardiers à hélice avec trois hommes d'équipage ; d'une vitesse variable de 350 à 400 km/h, son rayon d'action tactique était de 600 kilomètres, pouvant être augmenté par des réservoirs de convoyage. L'armement consistait en douze ou quatorze mitrailleuses de 12,7 mm, tirant vers l'avant, dans le nez et dans les ailes ; il pouvait emporter deux tonnes de bombes dans la soute et huit roquettes sous les plans ; équipé de SCR300 pour les liaisons radio avec les troupes au sol, le B26 était un excellent avion antiguérilla pour l'époque. (135)

L'Armée de l'Air a rempli en Indochine toutes les missions demandées par l'E.M.I.F.T. (état-major interarmées des forces terrestres). Elles étaient de plusieurs types : les missions de transport, la reconnaissance et le renseignement aérien, l'appui direct et l'appui indirect. Les groupes de transport effectuaient toutes sortes de missions. Elles consistaient généralement à ravitailler quotidiennement des postes et des unités plus ou moins isolées. Les pistes d'atterrissage pour les C47 Dakota étaient peu nombreuses et d'accès parfois difficile ; ainsi, près de la frontière chinoise, le terrain de la localité de Laï Chau se présentait au fond d'une vallée fermée, étroite et profonde. Quand le pilote avait décidé de se poser, il ne pouvait ni remettre les gaz, ni faire demi-tour. Aussi, préférait-on recourir à des parachutages les plus divers : vivres, médicaments, essence, armes, caisses de munitions, obus de 105, fil de fer barbelé. Parfois, il s'agissait de véritables ponts aériens comme à Na San et à Dien Bien Phu ; durant les six mois du siège du camp retranché de Dien Bien Phu, environ 70 tonnes de matériel étaient fournies chaque jour ; certains largages avaient même lieu sans parachutes, à très basse altitude, au moyen de colis fortement « matelassés ». (136)

La reconnaissance et le renseignement aérien étaient un aspect essentiel de la guerre d'Indochine. La reconnaissance à vue était effectuée le plus souvent par les Morane 500 des GAO (groupements aériens d'observation d'artillerie), les Bearcat et les B26 Invader. En octobre 1951, le lieutenant Paul Rieuneau était affecté, pendant dix-huit mois, à l'Escadrille de Reconnaissance d'Outre Mer n° 80 (Erom 80) ; basée à Gialam et Bach Maï (Hanoï), cette unité était composée d'une dizaine d'appareils, de douze pilotes, d'un officier mécanicien et d'un officier de renseignements. Le Bearcat de reconnaissance était de la même version que les chasseurs Bearcat ; toutefois, la version reconnaissance avait été quelque peu modifiée : sous le ventre de l'appareil, à la place du réservoir supplémentaire, avaient été placées des caméras (137). L'ensemble était assez peu stable, quelque peu tremblant, ce qui pouvait donner parfois des photographies floues, c'est-à-dire inutilisables. Le Bearcat, à très basse altitude (environ 50 mètres) était peu vulnérable (beaucoup plus à 150-200 mètres), subissant seulement « un simple arrosage » (Paul Rieuneau) de mitrailleuses lourdes 12,7. Les vols de reconnaissance se faisaient avec un seul appareil, et à partir de 1953, avec deux appareils, afin de récupérer le pilote (et éventuellement l'avion) en cas de difficultés graves. Notre jeune lieutenant participa lui-même à la recherche (en vain) d'un camarade en perdition en survolant au crépuscule, à très basse altitude, le fond d'une vallée embrumée et encaissée par de grandes falaises abruptes. Lors de leurs missions, les pilotes étaient en contact radio avec l'indicatrice du GATAC (Groupement Aérien Tactique Nord) à Hanoï. Ils appréciaient la voix claire, douce et agréable de « Toricella » -tel était son surnom- qui leur donnait les consignes (138) et qui les aidait éventuellement dans des situations périlleuses. Ainsi un pilote, dont l'avion allait être obligé de « se cracher », était orienté vers un poste avant de sauter en parachute. Elle ordonnait aux autres appareils de se détourner de leurs objectifs pour protéger le pilote à terre et éviter sa capture par les Viêts ; les troupes du poste pouvaient récupérer l'aviateur sain et sauf. (139)

Le lieutenant Rieuneau sortait tous les jours dans un large secteur allant de la frontière du Laos jusqu'à la frontière chinoise, en suivant en particulier la Route Coloniale 6 ; celle-ci était fréquemment bombardée, mais la nuit, les Viêts réparaient une partie des dommages causés par les bombes ; ou bien, on pouvait détruire les falaises dans les passages étroits de la piste pour entraver momentanément la circulation des colonnes ennemies (140). Cependant, la plupart des missions consistaient en des reconnaissances « à vue » (avec prise de photos), c'est-à-dire la recherche au fond des vallées des moindres mouvements, sous les arbres pour essayer de localiser, voire de quantifier les colonnes de troupes et de ravitaillement. Au retour des missions, les photos étaient analysées minutieusement par le deuxième bureau pour les décrypter rapidement. Malgré l'art consommé des Viêts dans le camouflage du terrain, les renseignements recueillis par cette source étaient toujours indiscutables et d'une technicité hors de pair (141).

Notre lieutenant a vécu une mission spéciale. En écoutant une radio Viêt, le Deuxième Bureau interceptait plusieurs messages. Un convoi d'une quarantaine de camions arrivant de Chine Populaire, venait de passer à Lao Kay pour descendre le fleuve Rouge en suivant l'ancienne ligne de chemin de fer transformée en route. Une opération de bombardement était montée, selon un horaire très précis, avec un nombre important de chasseurs et de bombardiers disponibles au Tonkin. Etant en avance sur les bombardiers, le lieutenant Rieuneau fit plusieurs passages avec son propre appareil sur l'objectif présumé (à environ 50 mètres d'altitude) sans apercevoir un seul camion. Toutefois, il remarqua qu'à un certain endroit, le talus de la route avait été remplacé par une claie de feuillages qui fermait une déviation sous les bois. A son signal, tous les bombardiers attaquèrent l'objectif supposé. Quelques jours plus tard, la radio du Vietminh donnait un compte rendu de l'opération : des pneus de véhicules crevés et un moteur de camion transpercé par les balles… (142)

L'usage le plus courant de l'aviation était l'appui direct ou « straffing ». Les troupes terrestres pouvaient bénéficier de ce soutien aérien qui était, soit prévu dans le planning opérationnel, soit effectué sur demande, le plus souvent dans des cas d'urgence. Lors d'opération de ratissage ou d'encerclement, l'aviation mitraillait les assaillants et les fuyards, ce qui exigeait une stricte coopération entre les aviateurs et les fantassins. La patrouille aérienne de deux à quatre bombardiers devait connaître les conditions météorologiques (souvent des brumes et crachins persistants en Haute-Région du Tonkin), les horaires (éviter les demandes de missions après 17h30), et les liaisons (par radio ou avec les systèmes de panneautage). Le succès d'un appui-feu dépendait souvent de la manière dont il avait été demandé. Quand un poste, attaqué de nuit, était dans une situation critique, il demandait une mission « luciole » combinée à un « straffing ». Elle consistait à larguer à haute altitude et à la verticale une bombe éclairante qui, en descendant lentement, diffusait pendant plusieurs minutes, une lumière intense sur la cible concernée ; généralement surpris, les attaquants décrochaient rapidement. (143)

Les opérations d'appui indirect se faisaient uniquement sur renseignements, soit aériens, soit terrestres (espionnage, interrogatoires de populations ou de suspects, etc.). Elles correspondaient à des interventions subites de chasseurs-bombardiers sur des objectifs terrestres, tels que dépôts de munitions, ou de vivres, états-majors Vietminh, concentration de troupes ou de sampans (144). Les missions de l'armée de l'air étaient donc principalement dictées par la situation militaire terrestre.

-Le service de santé en Indochine devait participer à la conservation des troupes, sauver des vies amies ou ennemies et entretenir le moral des combattants en les assurant d'être secourus plus ou moins rapidement. Sur le terrain, se trouvaient les médecins de bataillon qui avaient en charge l'hygiène, les accidents et les maladies avec la pathologie spécifique au pays (paludisme, dysenterie, maladies infectieuses, maladies vénériennes). Parmi eux, on distinguait des médecins qui avaient une unité fixe -ils s'occupaient aussi des civils- et les médecins opérationnels qui étaient de tous les combats. Des infirmiers étaient dans les hôpitaux, dans de nombreux postes isolés et dans les unités opérationnelles, exposés à tous les dangers. Le personnel médical féminin était représenté par les ambulancières (48 seulement à la fin du conflit), les infirmières des hôpitaux et les convoyeuses de l'air. Ces dernières assuraient -sur Junker 52 et C47 Dakota- les évacuations sanitaires entre Hanoï et Saïgon ; à la fois infirmières et pilotes, elles avaient à bord la responsabilité des malades (tri et fiches) et des blessés : soins des plaies, perfusions, surveillance du cœur, de la tension, de l'état général, obligation de sangler les blessés les plus graves… Ces convoyeuses pouvaient participer à des missions en brousse, (dans ce cas, elles étaient chargées de la nourriture de l'équipage) et à des parachutages de matériel de soins et de vivres. Elles effectuaient également les rapatriements des grands blessés sur Paris. (145)

Une formation spécifique vit le jour en Indochine, l'antenne chirurgicale, dont la mission était d'apporter des soins urgents et de mettre les blessés en état de supporter l'évacuation. Madame Talon, infirmière en Indochine par deux fois (1946-1948) était en service en antenne chirurgicale mobile, placée au milieu d'un convoi d'intervention -le chirurgien, des infirmiers spécialisés, un sous-officier du service général- pour pouvoir secourir au plus vite les blessés. « A cette époque, nous faisions les pansements avec des bandes de papier crépon et les bambous étaient utilisés pour les fractures. Nous n'avions que des sulfamides, de l'alcool à brûler, de la teinture d'iode. Pour avoir de la pénicilline, il fallait aller l'acheter chez les Chinois largement approvisionnés par les Américains. Les seringues reçues de France ne pouvaient être utilisées avec les aiguilles qui étaient dans la boîte ». (146)

L'évacuation des blessés comportait d'abord le ramassage, particulièrement dangereux en plein combat ; ensuite, le brancardage, c'est-à-dire le transport du blessé qui était lent, pénible et douloureux, nécessitant quatre hommes pour un seul blessé, voire deux hommes avec le recours à un hamac, une toile de tente, un filet de pêche tendus sur un long bambou ; enfin, l'arrivée au poste de secours avec les soins les plus urgents avant l'évacuation sanitaire, le plus souvent par avion. Dans ce cas, il fallait aménager dans la brousse une piste de fortune avec, si possible, l'aide des habitants du voisinage qui amenaient parfois un buffle ou un éléphant domestiqué. Un Morane 500 Criquet -version française du Fieseler-Storch allemand- faisait un atterrissage court en vol plané, moteur coupé ; après avoir pris en charge les blessés, il effectuait un décollage au frein et un moteur au maximum de sa puissance. (147)

Une majorité de militaires du Corps expéditionnaire contracta des maladies pendant la campagne d'Indochine ; beaucoup en gardèrent des séquelles durant toute leur vie. Tous étaient plus ou moins paludéens. Pour lutter contre le paludisme, il fallait prendre régulièrement des cachets de quinine (148). Les moustiquaires étaient censées protéger des moustiques, particulièrement agressifs durant la saison des pluies. Les moustiquaires de tête n'étaient guère utilisables, car elles rendaient la respiration difficile, ainsi que l'observation, ce qui était dangereux ; elles changeaient alors d'usage pour devenir des filets de camouflage. Quant à l'huile anti-moustique d'origine américaine, appelée le « repellent », elle brûlait la peau et n'était efficace que quelques heures. (149)

La dysenterie amibienne était fréquente. En effet, les amibes pullulaient dans l'eau, rongeant les intestins et parfois le foie, ce qui était grave. L'eau tout en surface était, paraît-il, purifiée par le soleil, contrairement à l'avis des médecins. L'eau pouvait être filtrée dans un bidon avec du sable, du charbon de bois et un produit désinfectant. La dysenterie amibienne était traitée par des piqûres d'émétine, médicament efficace, mais rare. Le typhus de brousse était une maladie transmise par les tiques d'animaux sauvages, plus dangereuse pour les Européens que pour les Asiatiques ; elle était soignée avec de la chloromycétine à forte dose et des gouttes de choramine pour soutenir le cœur. La « bourbouille » (appelée aussi hyperhidrose miliaire), due à l'humidité, provoquait des démangeaisons intenses, une sorte d'urticaire très répandue dans le pays. Le frottement des équipements (tenues camouflées rugueuses, pelles, cartouchières, musettes, bretelles des sacs à dos) sur les chairs rendues sensibles par la moiteur, accentuait l'infection de toute la peau. Contre la bourbouille, on avait recours à l'alcool iodé, à la « Lotion de Foucauld », au « Tégosept B », voire à l'eau de pluie lors d'une averse tropicale (150). Cette chaleur humide était si mal supportée par certains militaires qu'il fallait parfois les rapatrier. Quelques précautions élémentaires s'imposaient tout de même : porter un chapeau de brousse et des lunettes de soleil pour éviter d'avoir les yeux brûlés, malgré les nuages. Lors des marches dans l'eau des rizières, la réverbération pouvait provoquer des coups de soleil sous le menton, mais on ne songeait guère à porter de mentonnière. (151)

En plus des moustiques et des mouches, il y avait les sangsues répugnantes. Tombant des arbres, elles se glissaient dans le cou ou bien s'infiltraient dans les pieds par les trous de lacet des rangers. Il ne fallait pas les arracher car la plaie s'infecterait. Pour s'en débarrasser, il suffisait de les brûler avec une cigarette tous les soirs (152). Les scorpions faisaient mal, mais ils n'étaient pas mortels. (153)

La santé des hommes pâtissait des fatigues nerveuses répétées de la guerre révolutionnaire : les harcèlements nocturnes des postes qui empêchaient le sommeil ; le danger invisible des mines, des pièges, de l'embuscade et de l'attaque des postes ; la hantise de la trahison de la garnison ; les découvertes macabres de camarades ou de civils affreusement mutilés ; bref, des soupçons constants. La plupart des unités connaissait une usure profonde comme le constatait un colonel : « l'infanterie a été utilisée en Indochine dans des conditions déplorables qui l'ont rapidement rendue inapte à remplir ses missions. Bonne à tout, employée sans arrêt, sans repos, sans période de réadaptation et de ré-instruction, elle s'est rapidement épuisée. Conçoit-on qu'un fantassin, qui a fait deux séjours de guerre en Indochine dans une unité combattante, capitalise autant de mois de guerre qu'a duré la guerre de 1914-1918 ». (154)

Les conséquences médicales apparaissaient, à partir du quinzième mois, avec un épuisement progressif des moyens de défense de l'organisme. Vers le dix-huitième mois, l'accroissement de la morbidité et de l'usure augmentait les indispositions, les immobilisations et les rapatriements. Vingt-quatre mois constituaient pour beaucoup une date limite ; au-delà, les exemptions, les hospitalisations et les longues convalescences devenaient nombreuses ; les longs séjours amenaient des amaigrissements importants, des reprises de paludisme et d'amibiase et très souvent une asthénie ; toutefois, les lieux de séjour comptaient beaucoup : deux ans et demi dans la Haute-Région du Tonkin fatiguaient beaucoup plus que le même temps à Saïgon. (155)

En neuf ans, les rapatriements vers la France s'élevèrent à environ 60 000, à savoir 21 000 pour les blessures graves, 33 000 pour maladies et 6 000 (c'est-à-dire 10 %) pour troubles mentaux sérieux de la part de militaires exténués. Les pertes des officiers de santé tués lors des combats représentaient 25 % des officiers tués durant la guerre d'Indochine. (156)

119 - Lettre du capitaine de frégate Guy Tandonnet embarqué sur le croiseur « Duguay-Trouin » (27 avril 1951). Le « Duguay-Trouin » (532 matelots) est le seul croiseur présent en Indochine pendant quatre ans (novembre 1947-octobre 1951) ; ses huit canons de 155 mm sont les plus grosses pièces dont dispose la Division Navale d'Extrême-Orient (D.N.E.O.).

120 - En 1939, la ville d'Haïphong (située à une trentaine de kilomètres de la mer) était le plus grand centre industriel du Tonkin (charbonnages, cimenteries) avec 80 000 habitants. Ravagée par les combats de novembre 1946, la ville reprit son développement pour atteindre 200 000 habitants en 1954.

121 - Lettres du capitaine de frégate Guy Tandonnet des 23, 28 et 30 novembre 1950.

122 - Idem, lettre du 17 janvier 1951.

123 - Idem, lettres des 7 et 18 avril 1951.

124 - Témoignage de Marcellin Pace.

125 - Pour les historiens américains, « les célèbres "Dinassaut" » de la marine constituent la seule contribution valable apportée à l'art militaire par la guerre d'Indochine ».

126 - Témoignage anonyme. - FALL (Bernard), « Indochine (1946-1962), Chronique d'une guerre révolutionnaire », Paris, Robert Lafont, 1962, pp. 46 et 367. - « L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954) », Centre d'Etudes de la Défense… op. cit., pp. 271-306.

127 - Témoignage anonyme. Au Laos, 40° au printemps, tandis qu'il gèle dans la Haute-Région.

128 - Ce procédé archaïque et peu efficace explique bien des déconvenues.

129 - Témoignage anonyme.

130 - Témoignages d'Adrien Lavail et d'Henri Rohart.

131 - Témoignage anonyme. « L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954) », Centre d'Etudes d'Histoire de la Défense… Op. Cit., pp. 324-325. En 1952, la France n'avait que six bases aériennes en Indochine ; en 1968, les Etats-Unis en auront 168 aériennes et aéronavales au Vietnam.

132 - Témoignage du général Paul Rieuneau. Un seul Gonio à Dien Bien Phu.

133 - Les Junkers 52 allemands (appelés les JU 52), construits en France sous l'occupation et après la guerre, furent aussi transformés en bombardiers.

134 - Le P 63 fut sous-utilisé en Indochine, les munitions de ce calibre étant peu nombreuses dans les stocks.- FACON (Patrick). Un rapport d'opérations sur l'emploi des Spitfire en Indochine, « Revue Historique des armées, n° 3, 1982 ».

135 - le Douglas B-26 Invader en Indochine, revue de l'aviation, « Icare », n° 210, septembre 2009, pp. 12-63. – « Encyclopédie Illustrée de l'Aviation », le Douglas B26 Invader, n° 160, pp. 3193-3199. - La portée ordinaire du poste SCR 300 était de 5 à 8 kilomètres.

136 - La guerre d'Indochine, dans « l'Encyclopédie illustrée de l'Aviation », n° 59, pp. 1161-1164.

137 - Détails techniques fournis par le général Paul Rieuneau. Les caméras étaient ainsi disposées : une caméra dans l'axe (ou nasale), une caméra latérale (à droite ou à gauche) et une caméra verticale. L'intéressé lui-même a essayé de mettre une seule caméra dans la queue de l'avion. – Les Siebel allemands, avions de liaison, pouvaient servir (très rarement) pour les observations aériennes, le réglage d'artillerie et le guidage des troupes vers les zones de saut en parachute (Dropping Zone).

138 - « Toricella », engagée dans l'Armée de l'Air en 1950, a séjourné vingt mois en Indochine (1952-1953) à Hanoï au GATAC, dont le bureau s'ouvrait largement sur celui du Commandant en chef au Tonkin. Une grande carte de la région figurait dans la salle avec toutes les villes de garnisons et tous les postes, ainsi que toutes les voies de communications (routes, pistes, voies ferrées, rivières). Nous avons fait la connaissance de « Toricella » qui a désiré garder l'anonymat. – Un jour, un pilote avait une panne de radio lors d'un retour d'opérations. « Toricella » en personne, se dirigea vers la piste pour l'aider à poser son appareil, au moyen de multiples gestes avec des panneaux. Quelques mois plus tard, ce pilote devint son mari…

139 - Voir annexe, sauvetage mouvementé d'un pilote abattu.

140 - Les avions de reconnaissance avaient également la possibilité (rarement) de mitrailler une colonne de coolies à vélos surprise sur les pistes ou les diguettes des rizières. Au cours d'une mission, un pilote était armé d'un Colt et d'une carabine U.S.

141 - FERRANDI (Jean), « Les officiers français face au Vietminh, 1945-1954 », Fayard, 1966, p. 130. – ZERVOUDAKIS (Alexander), le renseignement aérien en Indochine (1950-1954), « Revue historique des armées, n° 2, 1998, pp. 69-84 ».

142 - Témoignages du général Paul Rieuneau et de « Toricella » au nom de son mari décédé. – Les Américains emploieront des défoliants au Vietnam.

143 - DUPOUY (Michel), les rapports entre l'armée de l'air et l'armée de terre : 1946-1954, « Revue Historique des Armées », n° 4, 1989, pp. 108-121.

144 - Voir annexe, le bombardement du petit village de BA-XA, dans le Haut-Tonkin à quelques kilomètres de Langson. - THEVENET (Amédée), « La guerre d'Indochine racontée par ceux qui l'ont vécue, 1945-1954 », Paris, Editions France-Empire, 2001, pp.499-504.- « L'Armée française dans la guerre d'Indochine (1946-1954) », Centre d'Etudes d'histoire de la Défense … op. cit., pp. 316-333.

145 - Témoignage du capitaine Gineste Carayol, née Pagès, qui a fait trois séjours de trois mois en Indochine en 1946-1948. L'équipage de l'avion était composé d'un pilote, d'un copilote, d'un mécanicien, d'un « géographiste » et de l'infirmière dans la carlingue. Dans son carnet de vol, nous avons relevé les trajets suivants : en mars-avril 1947, en Junker 52, Saïgon-Dalat-Nha Trang-Tourane en 5 heures 05 ; Tourane-Saïgon, 3 h 35 ; Saîgon-Hanoï, 4h 50 - en mai-juin 1947, en C 47 Dakota, Saïgon-Tourane, aller retour en 2 heures ; Saïgon-Haïphong en 4h 05. - Voir également RENAUDIE (Valérie de la), « Sur les routes du Ciel, les convoyeuses de l'Air », Paris, Nouvelles Editions latines, 1996.