Société d'Histoire de Revel Saint-Ferréol - Publication Lauragais-Patrimoine |

LA GUERRE D'INDOCHINE par Maurice de Poitevin

|

|

CHAPITRE VII

LA GUERRE DES POSTES

« La joie de l'âme est dans l'action ». Lyautey

« Seule l'inaction est infâmante ». Maréchal Maurice de Saxe

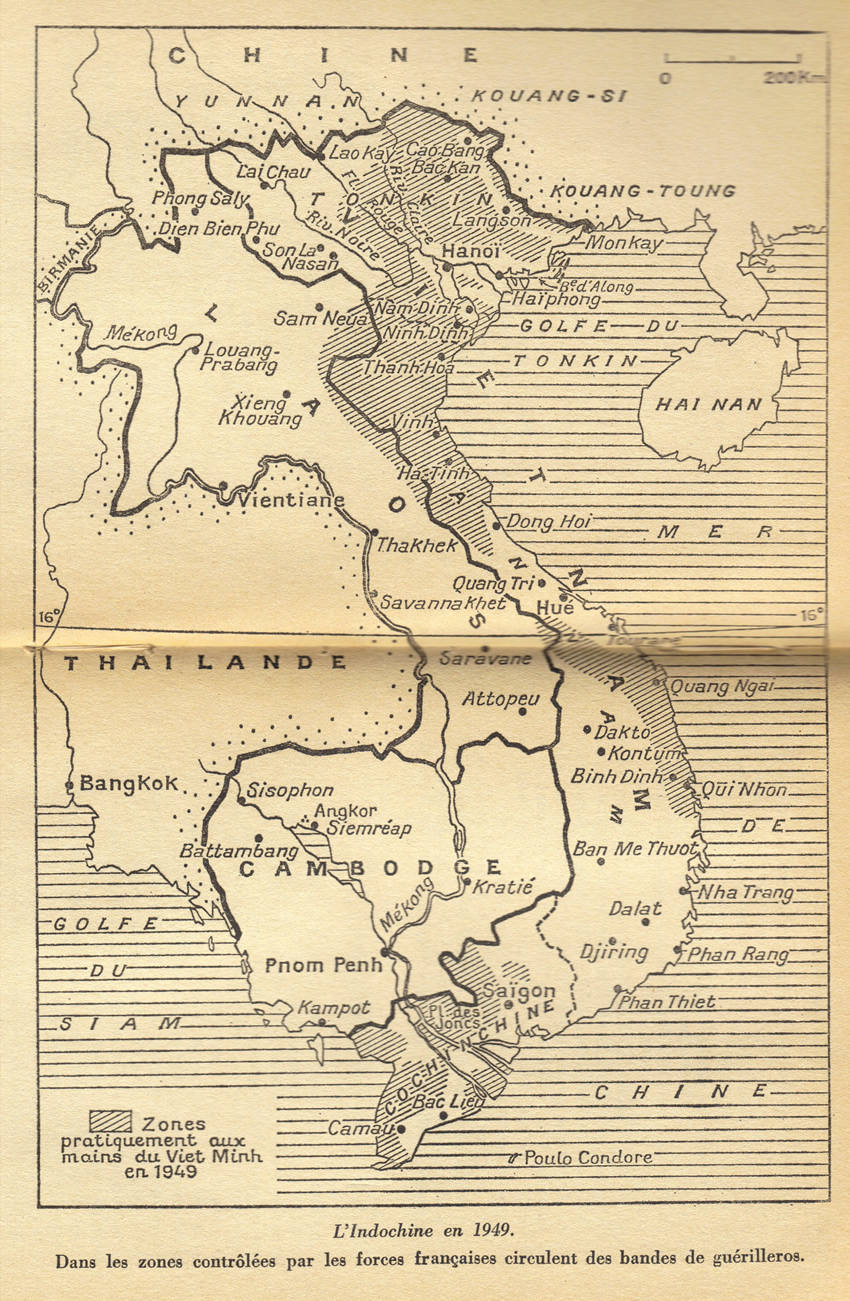

En Indochine, l'essentiel des forces, (dites territoriales) était éparpillé en petites unités chargées de quadriller le pays. La « Guerre des postes » a été une des caractéristiques du conflit indochinois. En effet, raconter l'histoire de la guerre d'Indochine en se référant seulement aux batailles rangées ne donnerait pas une idée juste de la réalité de cette guerre telle qu'elle fut vécue sur le terrain par la plupart des combattants.

Dès 1948, pour lutter contre la guérilla, le général Boyer de la Tour fit installer un système de tours en Cochinchine, puis au Centre-Annam. Il s'agissait le plus souvent d'ouvrages en briques surmontés d'un toit de tuiles à quatre pans. Certaines aussi ressemblaient à de grands miradors, reposant sur quatre pieds métalliques (ou en bois), semblables à des derricks. Hautes généralement de 4 à 6 mètres (voire 8 mètres) et larges de 3 à 4 mètres, elles avaient des murs de 30 à 40 cm d'épaisseur, protégées à la base par des troncs d'arbres ou une murette. On y entrait à l'aide d'une échelle, par une ouverture située à deux mètres du sol. Chaque soir, la petite garnison retirait l'échelle. Ces tours d'observation étaient implantées généralement à vue l'une de l'autre, c'est-à-dire à environ un kilomètre de distance, avec tous les cinq kilomètres un ouvrage plus important. On les nommait par des lettres, des numéros, des points kilométriques. Dans une tour, veillaient quatre à six hommes, armés de fusils, de grenades et de pistolets-mitrailleurs. A partir de 1950, comme l'ennemi disposait de canons sans recul de 75 et de bazookas, il fallut renoncer à la construction de ces tours (157). Désormais, elles ne serviraient plus, le long des routes, que comme postes de surveillance de jour ou comme cantonnement pour les troupes (158).

La construction de postes solides, capables de résister à une attaque, s'imposait donc. Marquant sur tout le territoire de la péninsule la présence militaire française, les postes différaient par leur taille, leur site, leurs matériaux. Ils étaient construits en s'appuyant sur la géographie locale ; autant dire que ces constructions étaient très diverses.

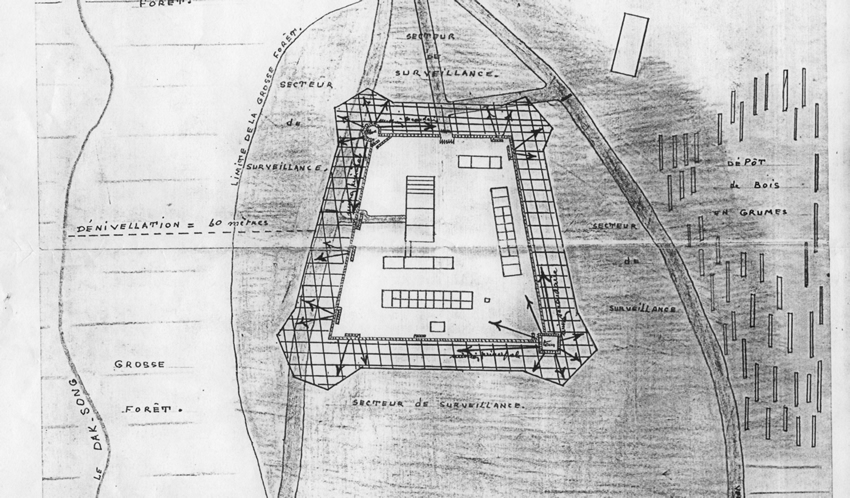

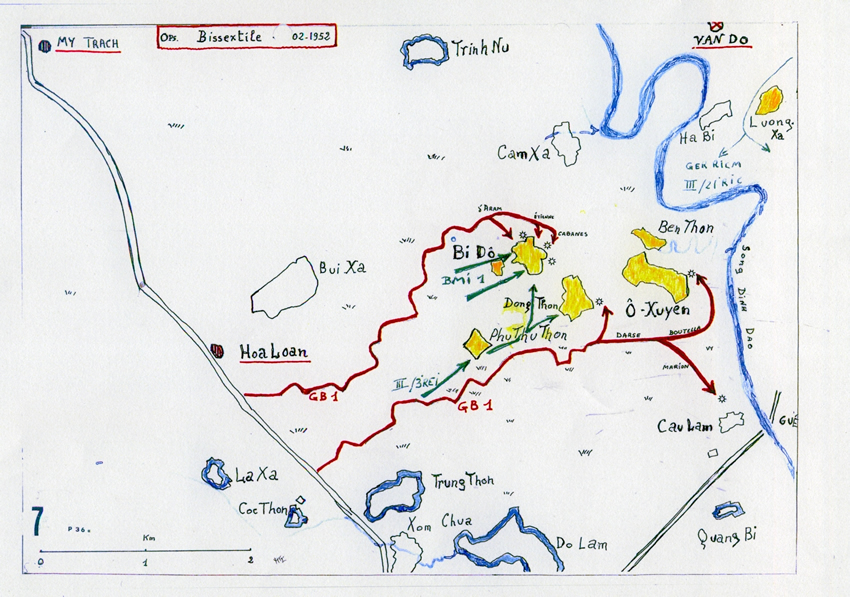

Plan du poste de Dak-Song, hauts plateaux d'Annam Don de Joël Giraud

Des postes

Dans un paysage de rizières souvent abandonnées par suite de la guerre (par exemple, dans la plaine des Joncs), le poste pouvait être constitué (rarement) d'une grande maison d'habitation (à fortifier) et d'une vaste grange aménagée en cases pour loger les familles des partisans (159).

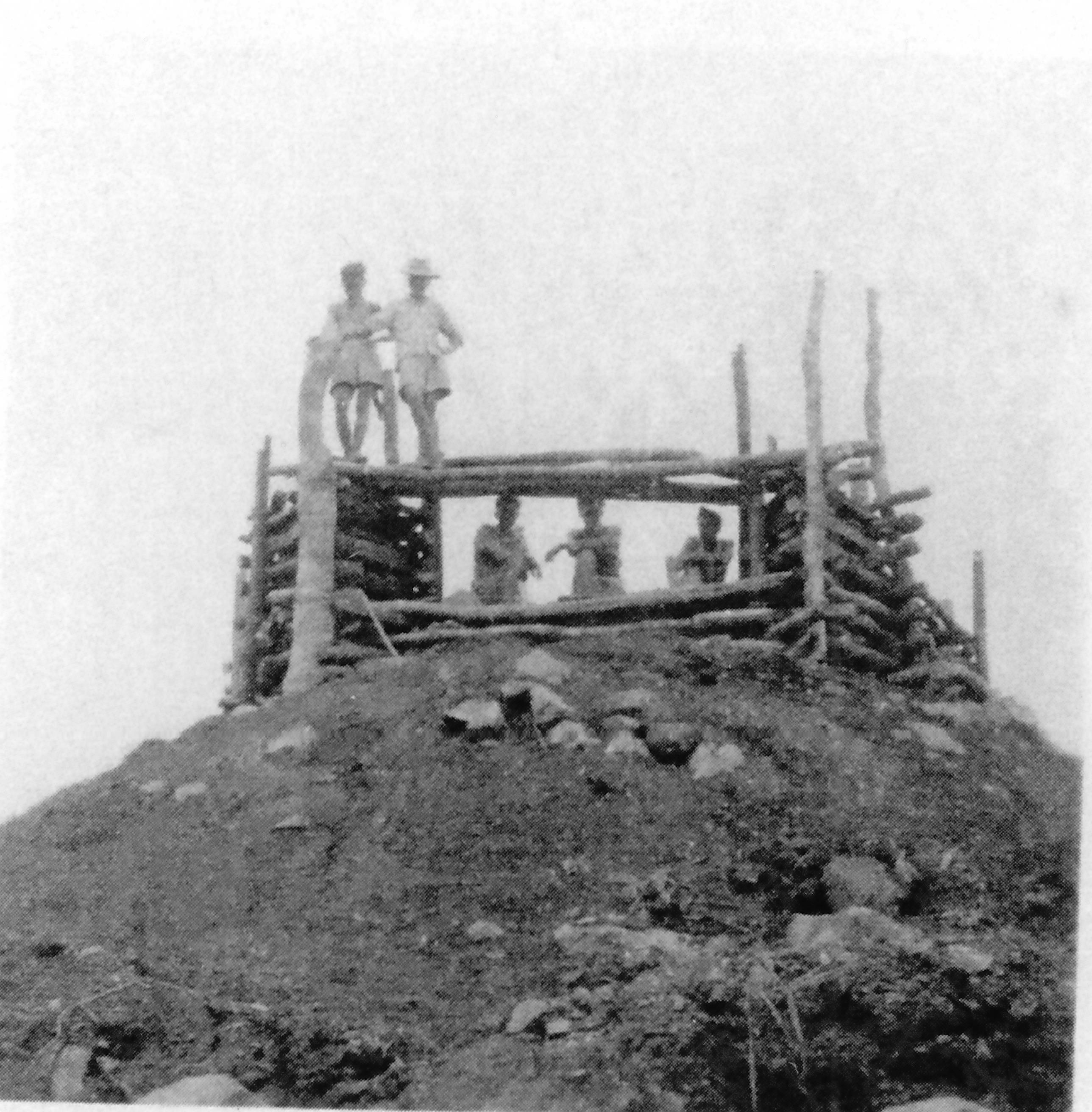

Le fortin était généralement construit en bambous garnis de terre ou bien en sacs de terre ou encore entièrement en terre ; dans ce dernier cas, la terre était très fortement tassée, ce qui donnait des murs -au moins cinquante centimètres d'épaisseur- très résistants, y compris aux balles de 12,7. La charpente était en bambous et la toiture en feuilles tressées de bambous, ce qui rendait l'ensemble très imperméable. Au Tonkin, le poste était bâti sur une éminence au milieu des rizières, soit sur des pitons arasés dans les zones montagneuses et boisées (160) ; dans ce dernier lieu, le fort était constitué entièrement de troncs d'arbres et de bambous, ou bien de pierres prises sur place étayées de bois ; en outre, des « niches » étaient creusées dans la roche pour les familles des supplétifs.

Ces fortifications se présentaient généralement sous la forme d'un carré, d'un rectangle (de 80 x 60 mètres par exemple) ou d'un triangle, voire même sans forme géométrique. Cependant, elles avaient toutes des caractères communs, c'est-à-dire un mur d'enceinte en briques ou en pierres avec des blockhaus d'angle en béton armés de mitrailleuses ; à environ cinq, dix mètres du poste, se trouvait un fossé circulaire de quatre mètres de large (parfois rempli d'eau), bordé de plusieurs réseaux de bambous (appelés « Zéribas ») en croisillons, acérés, durcis au feu, profondément enfouis dans le sol avec les pointes tournées vers l'extérieur ; enfin, au-devant de ce dispositif, à vingt ou trente mètres, un réseau de barbelés, des mines anti-personnel et des pièges éclairants. (161)

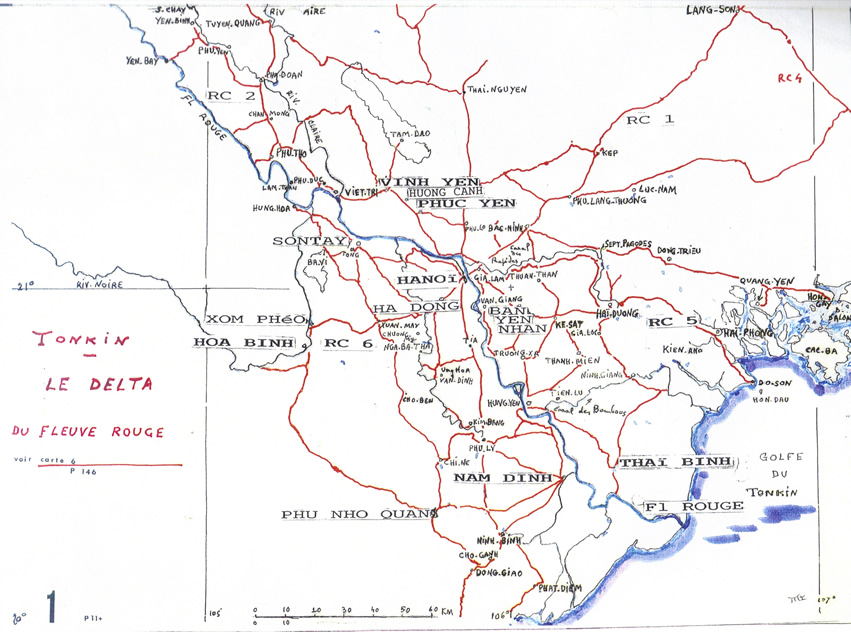

Au Tonkin, en 1951, le général de Lattre ordonnait la construction d'une vaste ligne de défense pour isoler « le delta utile » -21 000 km2 et 8 millions d'habitants- des régions communistes avoisinantes. Cette ceinture fortifiée fut réalisée par le Génie, la Légion et des milliers de coolies vietnamiens qui coulèrent 51 millions de m3 de ciment (162). Au 1er janvier 1953, il y avait au Tonkin 917 postes, dont 80 seulement étaient modernes (« la ligne de Lattre »), 25 relativement récents et 810 démodés à des degrés divers. (163)

En mai 1953, le soldat Jean-Aimé Diaz était envoyé à Sontay (Tonkin) dans un fort situé à proximité immédiate du Fleuve Rouge. C'était un blockhaus en béton armé (construit sous le général de Lattre), comportant une porte blindée et des volets d'acier pour les meurtrières ; des escaliers en terre descendaient à trois mètres de profondeur dans une salle (servant de cuisine et de dortoir), équipée d'un groupe électrogène. A l'exception d'un mortier de 81 installé à l'extérieur sur une dalle de béton avec un parapet, l'ensemble du blockhaus n'était guère visible, couvert de terre au niveau du sol avec de l'herbe, s'étendant sur environ un hectare sans végétation dans « un paysage infini » de rizières abandonnées ; autour du fort, quelques mines et des barbelés. (164)

Sur chaque fortin plus ou moins bricolé, régnait un jeune chef, assisté de quelques européens et une troupe plus ou moins importante de Vietnamiens (partisans ou supplétifs). Le chef de poste était parfois un officier (sous-lieutenant ou lieutenant), le plus souvent un sous-officier (sergent, sergent-chef), voire un simple gendarme. Il commandait un personnel militaire européen peu nombreux qui servait à l'encadrement des groupes de partisans : par exemple, au Tonkin, en 1948, le taux d'encadrement théorique était fixé à 5 % ; on relevait 3 sous-officiers et un homme de troupe pour deux cent partisans (soit 2%) ; en 1951, 3 Européens pour une centaine de supplétifs ; enfin, en 1953, au Sud-Annam (région de Djirang), un seul gendarme était responsable d'une vingtaine d'autochtones (165). Les Européens mutés dans des unités supplétives ne recevaient guère de formation particulière ; on ne leur donnait que quelques conseils pratiques pour faciliter leur intégration au groupe : appeler le supplétif par son nom personnel, ne pas heurter l'autochtone par des cris et des réprimandes publiques, respecter les familles et les enfants des hommes, et surveiller les chaussures des partisans car les Vietnamiens avaient les pieds courts et larges. En théorie, le recrutement se faisait sur la base du volontariat, mais, dans la pratique, l'administration militaire puisait dans les arrivants sans se soucier du reste. Des rapports signalaient la médiocrité de ces Européens (laisser-aller, alcoolisme et manque de courage) (166).

Finalement, tout dépendait du chef de poste qui s'occupait pratiquement de tout : actions militaires, instruction, vie matérielle, récompenses et sanctions. C'était lui qui traçait la ligne entre le licite et l'illicite, car toute autorité émanait de sa personne. Il présidait les mariages et réglait les séparations. Il assistait aux fêtes. Il arbitrait aussi les conflits, nombreux, parfois violents. Il décidait des uniformes, voire de l'insigne de son unité. Il avait l'allure d'un chef de bande sans peur, sans faiblesse, ni pitié s'il le fallait.

En 1951-1953, un lieutenant de l'infanterie coloniale effectua deux séjours dans une zone située à la frontière du Laos et du Nord-Annam dans la chaîne Annamitique (1 600 mètres d'altitude), « sans aucunes voies de communications terrestres en dehors des pistes qui reliaient les villages les uns aux autres ». Il était « le seul européen avec cent partisans montagnards, en qui il avait toute confiance ». Voici quelques réflexions sur son comportement : « Pour remplir ma mission et survivre, il fallut abandonner mes habitudes d'Européen, s'intégrer au milieu dans lequel ils vivaient, adopter en partie les mœurs de mes partisans, c'est-à-dire, apprendre des rudiments de la langue des populations côtoyées, consommer la même chose que mes partisans, dormir sur le sol ; tel était le prix à payer pour se faire admettre et être considéré comme un des leurs par ces gens simples, mais particulièrement accueillants. Souvent coupé des bases logistiques (à part le poste radio), isolé dans la nature, je devais vivre sur le pays en symbiose avec les partisans et les villageois ; seuls quelques parachutages viendront apporter l'essentiel (des sacs de riz et du sel) (167), lors de la saison des pluies. Mon problème le plus délicat était l'évacuation des blessés, car, à cette époque, en Indochine, il n'y avait pas d'hélicoptère : ils étaient évacués par brancardage et quelquefois en pirogue. Les délais étaient très longs et les blessés graves perdaient la vie avant d'arriver à l'hôpital. Les morts étaient généralement enterrés sur place ». (168) En outre, « les Viêts n'étaient pas des bienvenus dans cette zone ; en général, cette population n'aimait pas les Annamites, ce qui nous facilitait la tâche ».

Chaque chef de poste adressait régulièrement des rapports au capitaine ou commandant de région. Ainsi, le 24 septembre 1949, le garde républicain Marc Giraud du poste de Dak-Song (Sud-Annam) rendait compte de la tournée effectuée, en compagnie d'un caporal et de six gardes républicains dans deux cantons proches de la frontière du Cambodge pour assurer la perception des impôts (environ une semaine). Dans chaque canton, avait lieu une réunion en présence des chefs de secteurs et de villages : « La discussion portait particulièrement sur la sécurité du territoire, les déserteurs des plantations (coolies contractuels), le signalement des suspects, la recherche des renseignements, ainsi que sur le recouvrement du rôle des contributions (fraudes). Dans les villages visités où règne partout la disette, plusieurs décès ont été signalés parmi les jeunes. Il semble que ces décès soient dus au paludisme et à la dysenterie. Les habitants vivent dans un état de saleté déplorable. Les cases sont généralement partout très mal entretenues. En grosse forêt, les pistes sont très mal entretenues et rendent difficiles le passage des éléphants ». (169)

La plupart de nos anciens combattants, chefs de postes, avaient sous leurs ordres des unités de partisans ou de supplétifs ce qui permettait de faire face au déficit chronique d'hommes, sans avoir à réclamer sans cesse des renforts (170). Leur utilisation était aussi vieille que la colonisation : on les recrutait en partie parmi les minorités ethniques (Khmers vietnamiens en Cochinchine) en puisant naturellement dans les multiples peuples montagnards, c'est-à-dire, par exemple, les Nungs, dans le Nord Tonkin, à l'Est du Fleuve Rouge ; les Thos au Nord du Fleuve Rouge ; les Muongs au Nord-Annam et le Sud-ouest du Tonkin ; les Thaïs au Sud du Fleuve Rouge… En effet, des haines traditionnelles et ancestrales existaient entre les peuples de la Haute-Région et les Vietnamiens des plaines. Jaloux de leur autonomie et attachés à leurs coutumes, ces montagnards n'étaient pas disposés à accepter l'emprise vietminh.

En zones contrôlées, le recrutement se faisait par l'intermédiaire de chefs de village, de notables fidèles à la France, ou d'anciens militaires. La plupart des supplétifs avaient à se venger de l'assassinat d'un parent ou d'un ami. Le mode de recrutement du lieutenant Jacques Guichard était simple : « Je traçais une ligne sur le sol et j'exécutais un saut à pieds joints. Vu mon âge et ma forme physique, le résultat était bon ; puis, les candidats faisaient le même saut, et je retenais à priori ceux qui avaient sauté aussi loin que moi. Cela me permettait d'écarter les insuffisants sans leur faire perdre la face ». (171)

Chaque supplétif touchait un habillement léger mais usagé, c'est-à-dire des shorts, des chemisettes, un pantalon de drap, un chapeau de brousse et un équipement réduit (bidon, gamelle, cartouchière). Au Tonkin, il percevait un paquetage plus important qu'en Cochinchine en raison des changements climatiques (treillis, couverture, moustiquaire). Le lieutenant Jacques Guichard décida d'améliorer l'équipement de ses supplétifs, vu le caractère sommaire de la dotation de base. A cause de son isolement, il utilisait les prises des embuscades, notamment des ballots d'étoffes de différentes couleurs et du tabac : « Le tissu m'a permis de faire confectionner chez les tailleurs locaux des uniformes de couleurs variées : noire, beige clair, vert armée, cu-nau (marron). Les tailleurs étaient payés avec du tabac, tout comme les « baskets » achetés aux Chinois. »

Divers types d'habitat

Le lieutenant Dominique de La Motte fit tailler (pour ses partisans) dans le tissu de son choix, des tenues de parade et des tenues de combat noires ; lui-même avait une « belle tenue de combat noire », car il avait remarqué que sa tenue claire réglementaire était la cible privilégiée des Viêts. (172)

En principe, le logement des partisans n'était pas prévu, car certains vaquaient à leurs propres occupations en dehors du temps de service. Souvent, à proximité immédiate des postes, on construisait des villages pour les supplétifs et leurs familles. En pays Thaï, se dressaient des paillotes typiques montées sur pilotis et accessibles par une échelle de bambou avec les êtres humains à l'étage supérieur et les cochons et les volailles à même le sol (173). D'autres étaient logés dans des baraquements, des hangars ou des pagodes abandonnées. Pour les postes très isolés, les épouses et les enfants vivaient, dans la mesure du possible, dans l'enceinte même des points fortifiés. Comme tout militaire, chaque partisan touchait « une pauvre solde », payée tous les quinze jours, selon des barèmes dépendant de la zone des opérations militaires et des grades. En 1950, un supplétif percevait 250 piastres par mois contre 586 piastres pour un militaire français. En cas d'invalidité ou de décès, les supplétifs n'avaient aucune pension, mais seulement une indemnité de 100 à 200 piastres pour une blessure grave et de 300 à 1 100 piastres en cas de décès en service. Comme les sommes ainsi allouées étaient dérisoires, les unités essayaient d'employer les mutilés comme cuisinier ou gardien de mulets, par exemple. Le statut du partisan était rudimentaire : considéré comme journalier, il pouvait être licencié sans préavis ; en retour, il pouvait quitter le poste à tout instant, sur un coup de tête, pour une vexation ou pour une fille qui lui plaisait ailleurs. En fait, on lui imposait un service minimum de six mois (car l'instruction en prenait déjà deux) et un préavis de congé de huit jours, afin de lui trouver un remplaçant. (174)

Pour la nourriture, les supplétifs ne disposaient d'aucune popote, et, en conséquence, ils devaient se nourrir seuls. Dans certains cas, le partisan pouvait acheter des denrées s'il y avait une pénurie locale due aux mauvaises récoltes ou aux actions ennemies. Beaucoup de supplétifs préféraient faire des achats directs sur les marchés des villages, notamment pour le riz (gluant) de montagne, les fruits (bananes, ananas, mangues) et toutes sortes de poissons, provenant des rizières ou des rachs (petites rivières). Certaines familles élevaient à proximité de leurs paillotes, des poulets, des canards, et des cochons noirs. Certains partisans ravitaillaient le poste en gibier (tourterelles, sarcelles), le plus apprécié étant le cerf-cheval et le sanglier.

Armes en service dans les postes

Collection du MILITARIAL de BOISSEZON (81)

Collection du MILITARIAL de BOISSEZON (81)

D'autres animaux entraient moins fréquemment dans le menu des montagnards : le chien, les rats, le serpent python dont « la chair fine ressemblait quelque peu au poulet »… Un groupe de coolies (escortés), ou parfois une colonne

de mulets, se chargeaient du ravitaillement des postes ; pour les plus isolés, des parachutages réguliers étaient nécessaires. (175)

L'armement des supplétifs était très variable. Durant l'année 1947, dans un poste situé sur la Route Coloniale 4, nous avons une garnison de huit marsouins d'origine européenne et de trente-six partisans Nung ; l'armement correspondant était le suivant : une mitrailleuse (de position) 16,62 d'origine américaine à refroidissement à eau, un fusil-mitrailleur Hotchkiss ; des armes individuelles : carabines US 15, pistolets mitrailleurs (américain Thompson) ; des Mas 36 pour les partisans, qui avaient également récupérés des armes japonaises : enfin, des grenades défensives françaises (176). La même année, l'armement vietminh provenait d'achats extérieurs, de contrebande, de récupération sur les parachutages alliés ; de vols dans les arsenaux français ou d'armes cédées par les Japonais après le coup de force du 9 mars 1945, sans compter les prises de guerre dans les embuscades et les attaques de convois et de trains. (177)

En bref, au début du conflit, en 1946-1947, l'armement était essentiellement anglais : fusil Enfield, mitraillette Sten, mitrailleuse Bren, grenades (mills), révolvers, équipements, poste émetteur phonique et camions anglais (178). A partir de 1950, l'armement américain devint prédominant.

Tous les postes n'avaient pas la même vocation. Ainsi, les postes de « la ceinture de béton » créés par de Lattre au Tonkin pour protéger le delta du Fleuve Rouge, avaient un but strictement défensif. En Cochinchine, les tours situées le long des voies de communications étaient aussi des éléments de position défensive tenus par de simples sections. Le plus souvent, les postes militaires en Indochine étaient des instruments de pacification.

La mission défensive du poste était d'assurer la protection d'un espace donné qui pouvait être un village ou une zone beaucoup plus vaste. Le poste servait de refuge aux habitants, comme nos anciens châteaux forts (179). La vie d'un poste était simple et monotone. Dès l'aube, on procédait à l'ouverture de la piste avec « la poêle à frire » et aux patrouilles de sécurité dans la brousse ou sur les diguettes des rizières à la recherche de pièges soigneusement dissimulés durant la nuit : le long de certaines pistes, se trouvaient de petits pagodons, c'est-à-dire de petits Bouddhas en pierre, dont les soldats « caressaient » la tête en passant, mais qui pouvaient être piégée d'un obus de 105, d'où une dizaine de tués ou de blessés graves (180). Au cours de la journée, toutes sortes de corvées ou d'activités de routine attendaient les hommes : renforcement des défenses du poste, entretien des armes et tir ; du sport avec des séances (parfois obligatoires) de gymnastique ; seuls, les postes importants avaient quelquefois un terrain de sport (volley-ball, football). Les loisirs étaient rares : jeux de cartes ou de dames, pétanque (boules en bois), plus rarement un vieux phonographe à manivelle avec quelques disques (ou un seul) plus ou moins éraillés ; exceptionnellement, un jardin potager ou une descente au village pour boire des jarres (contenant de l'alcool de riz) avec les indigènes (181). Le courrier était également une occupation importante (une lettre tous les deux jours pour certains). Les lettres permettaient à la fois d'informer, de rassurer (sans tout dire) et d'attendre (182). Les relations postales avec la Métropole -Hanoï ou Saïgon-Paris- étaient assurées chaque semaine par six avions, à savoir deux le lundi, deux le mercredi et deux le vendredi. Le trajet aller-retour pour toute correspondance était au maximum de trois semaines ; évidement, dans les zones montagneuses du Haut Tonkin et du Laos, le courrier était beaucoup plus irrégulier et beaucoup plus lent (environ un mois) (183). En effet, l'acheminement du courrier était une chose compliquée avec l'éclatement des unités, leur mobilité, la durée des opérations, les contraintes du transport par air et des parachutages, liées à la fois aux circonstances du combat et aux conditions météorologiques. L'attente -bien connue pour Mme de Sévigné- se faisait à plusieurs niveaux de la part des intéressés : l'attente du départ du courrier mis à l'envoi, l'attente du courrier venant des proches, enfin l'attente de la lettre confirmant que la lettre envoyée depuis quelques jours est bien arrivée. En fait, le courrier partait par des liaisons de fortune : convois de ravitaillement, passage des véhicules isolés, patrouilles ; ou bien, deux perches de bois plantées dans le sol -distantes de 15 à 20 mètres- reliées entre elles par une corde supportaient un sac de courrier : par la porte de la carlingue d'un avion, une longue corde munie d'un grappin saisissait le sac (184) ; pour le retour du courrier, l'avion de reconnaissance survolait le poste en lâchant un paquet (ou une boule) lesté d'une pierre et d'un long ruban blanc (185).

Parmi le courrier arrivé, se trouvaient quelques journaux destinés aux Européens. D'après quelques anciens combattants, pour avoir des nouvelles de la Métropole et de l'Indochine, il fallait lire le journal militaire mensuel « Caravelle » en vente à Saïgon ; pourtant, certains militaires le considéraient comme inintéressant. Le capitaine Raymond Laporte Many, du Haut-Commissariat de France pour l'Indochine à Saïgon, était abonné aux revues et journaux suivants : « France Illustration, le Monde, Revue politique et parlementaire, Science et Vie, Revue des questions de la Défense nationale, le Figaro, les Temps modernes, la N.E.F., le Monde illustré, Ecrits de Paris, le Journal de Genève ». Quelques mois plus tard, il désirait les ouvrages suivants : « La Russie et les problèmes de la Paix, Mémoires d'Eisenhower, la Revue de politique étrangère, la Revue américaine « Foreing Affairs », ainsi que des livres sur les services de renseignements ». (186)

La nuit était aux Viêts avec la reprise en main de la population et le châtiment des « traitres ». La nuit, se succédaient les attaques des postes, les embuscades, les coupures de routes. Même pour les grandes opérations, le combat de nuit était privilégié. Chargé de ses munitions, de son équipement et de ses vivres -« boudin de riz » pour une semaine et sel-, le combattant Viêt marchait surtout la nuit pour traverser les rivières et éviter d'être repéré par l'aviation française.

La nuit, dans un poste, il fallait veiller attentivement pour percevoir le moindre tintement des vieilles boîtes de conserves accrochées aux barbelés et qui servaient de « sonnettes » ; elles pouvaient donner une fausse alerte : un rat, un oiseau, ou même un petit coup de vent passant dans les barbelés. Le poste était attaqué selon un processus invariable. L'attaque se déroulait entre le coucher du soleil -et éventuellement le lever de la lune- et l'aube ; selon les saisons et les phases lunaires, il y avait six à huit heures environ particulièrement dangereuses. L'attaque était soudaine ; plusieurs centaines d'assaillants se ruaient en hurlant vers le poste pour tenter de se frayer un passage dans les barbelés et les bambous. L'attaque se prolongeait avec des périodes de répit consécutives aux regroupements des Viêts. Les défenseurs s'accrochaient farouchement à l'espoir de pouvoir tenir jusqu'à l'aube, comme la chèvre de Monsieur Seguin. Malheureusement, nombreux furent les postes qui moururent dans la grisaille laiteuse de l'aurore, leurs munitions épuisées. Si le combat s'étirait jusqu'au matin, les chasseurs bombardiers allaient décoller pour venir mitrailler les Viêts en terrain découvert autour du poste. Alors, les défenseurs voyaient quelques silhouettes disparaître au loin, traînant avec eux les blessés et leurs morts, à l'exception de ceux qui -accrochés aux barbelés ou empalés sur les bambous de la haie du poste- n'avaient pu être enlevés à temps. De l'attaque de la nuit, il ne restait généralement que des taches de sang et des lambeaux de tissu ; même les douilles des cartouches avaient été soigneusement ramassées avant le repli. Dans la matinée, une forte reconnaissance se rendait au poste, après s'être minutieusement assuré que des mines télécommandées ou une embuscade n'attendaient pas les éléments de renfort. Le convoi déchargeait des caisses de munitions pour réapprovisionner le poste et repartait avec les blessés et les morts. (187)

L'ennemi attaquait systématiquement les postes de nuit et par surprise. Comme il était impossible de les secourir de nuit, il fallut s'adapter. Plusieurs moyens furent donc mis en œuvre : une importante dotation en munitions (trois ou quatre unités de feu, parfois plus) ; une artillerie de position (canons de 105) recouvrant toute la zone au Tonkin avec des tirs préparés à l'avance ; des tirs de « lucioles ». Dans certains postes, quelques éléments étaient en « sonnettes ». Il s'agissait de petits groupes de deux à trois hommes, postés en avant des positions (de 400 à 500 mètres) pour donner le temps aux défenseurs de se mettre en place (188) ; bien plus, en 1953, au Laos, dans un fort tenu par des légionnaires, un homme « volontaire, capable, et gradé » était envoyé en observation à environ cinq, voire dix kilomètres du poste : il était attaché la nuit -avec du café pour rester éveillé-dans un arbre au feuillage particulièrement épais, au croisement de pistes de la brousse, pour recueillir des renseignements sur les mouvements de l'ennemi. (189) Enfin, d'autres mesures étaient prises pour prévenir les attaques de postes ou aider ceux en difficulté : la multiplication des patrouilles et des guetteurs, l'introduction de chiens de guerre dans quelques postes, ou bien, la constitution d'une réserve pour secourir les postes attaqués. (190)

« Nous vivons dans des postes et nous n'en sortons que tous les quinze jours. C'est une ineptie ! » Telle était l'amère constatation d'un jeune sergent muté dans un poste de Cochinchine en bordure de la Plaine des Joncs (191). Effectivement, un poste devait rayonner, sinon il n'avait que peu d'intérêt : il imposait au commandement des servitudes tout en ne gênant guère l'activité des bandes rebelles. Le poste devait avoir aussi une mission offensive, qui consistait à rechercher le contact avec un ennemi très mobile, à détruire ses bases, et à l'éliminer si possible. Pour cela, il fallait privilégier les actions de commandos, la recherche et l'exploitation des renseignements obtenus.

En mars 1957, le lieutenant Jacques Guichard arrivait au poste de Ha-Loi au Tonkin (région de Sontay). « Le travail a commencé tout de suite avec un principe fondamental : le poste ne pouvant pas résister à une attaque sérieuse, il ne fallait pas être dedans, mais constamment dehors en partant si possible de nuit. Mis à part les touts premiers jours, je n'ai jamais eu un coup de feu sur le poste ». (192)

Généralement, toutes les nuits, des patrouilles sortaient systématiquement des postes -soit dès la tombée du jour, soit à minuit, ou encore, au plus tard à 4 heures du matin- dans le plus profond silence, assez sinistre. Dans certains postes, la garnison était divisée en trois groupes : un groupe de nuit, un groupe de garde et un groupe de réserve. Dans les zones de rizières de Cochinchine et du Centre-Annam, dès la sortie d'une patrouille, les coups sourds des tam-tams résonnaient à intervalles irréguliers, dans le silence de la nuit, pour signaler nos mouvements. Durant de longues heures, au plus sombre des nuits sans lune, le passage hypothétique d'un détachement ennemi était attendu avec anxiété ; mais pour réussir une embuscade, il fallait souvent sortir toutes les nuits pendant plusieurs semaines. Les retours s'effectuaient le lendemain matin à l'aube, voire le surlendemain au soir, après deux journées harassantes -au milieu des moustiques, de la chaleur moite et de la soif lancinante- avec la certitude que l'ennemi cherchait à intercepter le détachement depuis sa sortie. Il fallait rentrer vite pour éviter l'embuscade et un combat inégal.

Durant la journée, des patrouilles quadrillaient une zone plus ou moins vaste à la recherche des mines, des pièges, des souterrains, des caches d'armes et de toutes les traces pouvant révéler la présence de l'adversaire. Pour entraver les sorties, les Viêts plaçaient de nombreuses mines, en particulier sur les pistes (193) : un chapeau annamite négligemment abandonné pouvait cacher des mines ; des mines « ananas » ou des bombes piégées (à l'entrée d'un pont) étaient télécommandées à distance (jusqu'à cinq cents mètres) à la main par un fil de fer soigneusement dissimulé ; des mines camouflées dans des fourrés de bambous à ras du sol, ou à hauteur de la taille, étaient presque impossibles à déceler (194) ; un supplétif, voulant améliorer son ordinaire en s'emparant d'un poulet dans des cages d'osier, était victime d'une explosion.

De nombreux pièges, de fabrication primitive, mais d'un emploi efficace, étaient disséminés aux abords des hameaux et des villages : une simple planche, garnie de pointes d'acier longues de quinze centimètres, ou bien de bambous acérés, parfois empoisonnés, était capable de transpercer les pieds d'un homme, même s'il était chaussé d'une paire de « pataugas » aux semelles épaisses ; la blessure, qui entraînait généralement une infection, rendait l'homme indisponible pour au moins trois mois. Certains pièges étaient dérivés des fosses à tigre : un trou à bords francs de deux mètres de profondeur et planté de bambous taillés en pointes ; quelques palmes et du sable les recouvraient ; « Un homme tombant dans un piège semblable était un homme mort (195) ». Les grosses jarres remplies de riz étaient parfois utilisées comme caches par les Viêts : aussi, étaient-elles souvent mitraillées. Dans certaines pagodes, la statue du Bouddha pouvait mitrailler ! (196).

Les Viêts étaient difficiles à saisir et à distinguer de la population, car ils avaient de nombreuses caches enterrées à l'intérieur des villages. Le lieutenant Norbert Delpon raconte cet épisode : « Une nuit, nous avons couché au-dessus des Viêts, enfouis sous terre sous notre position. Vers une heure du matin, le calme régnant, ils sont sortis en surprise totale, au milieu de notre bivouac, marchant sur les tirailleurs endormis, créant une immense pagaille et le danger de nous tuer entre nous, les sentinelles ayant tout d'un coup des ennemis dans le dos ; heureusement que les obus éclairants de nos mortiers clarifièrent assez vite la situation (197). Autre exemple : un troupeau de buffles -indisposés par l'odeur des hommes propres européens- se trouvait dans une écurie ; entre les pattes de ces animaux, un panier rempli d'excréments cachait un repaire souterrain de Viêts (198). Pour détecter tous ces pièges, certains officiers étaient conduits à créer des commandos constitués de prisonniers Viêts volontaires ; à leur contact, on apprenait à connaître tous les engins, dont ils avaient été les inventeurs. Le risque de désertion était très minime du moment qu'ils avaient agi contre leurs anciens congénères.

Dans la zone des rizières, au cours de la journée, des patrouilles de surveillance parcouraient les diguettes et les lisières de la brousse à la recherche d'un ennemi généralement invisible. Certaines d'entre elles, armées seulement de grenades et de révolvers, montaient des embuscades, en s'habillant comme le paysan annamite, avec la sarclette sur l'épaule ; toutefois, des enfants, juchés sur le dos des buffles, pouvaient signaler l'approche d'une patrouille par un simple coup de chapeau (199).

Le renseignement était en principe le souci essentiel de tout chef de poste, désigné parfois également comme officier de Renseignement à l'échelon local, voire régional. Le « Service des Renseignements » était une fonction captivante pour un officier -quelquefois un sous-officier- qui voulait apporter une contribution efficace à ses compagnons de combat et au Commandement. C'était un travail à la fois passionnant et complexe, infiniment plus « productif » que les embuscades de nuit et les grandes opérations. Les indicateurs étaient généralement d'anciens Viêts capturés lors des combats. En effet, des prisonniers bien traités, intégrés rapidement dans des unités combattantes au titre de porteurs, se transformaient souvent en supplétifs fidèles. Ces agents, habitant depuis leur enfance dans les villages environnants, connaissaient les gens (ce qui est essentiel) et leurs habitudes, mais aussi tous les passages, tous les refuges, les mots de passe et les signaux.

L'interprète du lieutenant Delpon était un sous-officier Vietminh (bachelier français), qui avait suivi un stage de commissaire politique au Tonkin ; instruit sur son futur rôle, il avait déserté avec de nombreux documents du Régiment 18, son frère étant étudiant en médecine à Montpellier. « Il était catholique, il me servait de guide dans les commandos d'actions ; une fois en zone Viêt, nous étions à sa merci, s'il avait joué un double jeu, mais ce ne fut pas le cas ». Quelque temps après, une opération de commando fut effectuée grâce à un ancien Vietminh rallié : en pleine nuit, dans un village gardé par les Viêts, un commissaire politique de bataillon, -couché dans son lit avec sa femme lors d'une permission- fut capturé dans sa paillote à quinze kilomètres, en pleine zone rebelle (200).

Ces agents travaillaient loyalement. Ils allaient parfois seuls en patrouille le jour, en embuscade, la nuit. A part quelques rares exceptions, ils étaient trop compromis pour fuir : même s'ils emportaient des armes, ils seraient exécutés par les Viêts qui les recherchaient activement. Cependant, les officiers de renseignement manquaient très souvent de moyens financiers.C'était leur souci constant : payer les agents pour leur assurer de quoi vivre, payer les renseignements, payer pour faire de la propagande (papier, encre, carbones pour le bureau, peinture…) Ils avaient seulement la possibilité de dresser quelques contraventions, de confisquer et de revendre les biens des rebelles. Ils ne disposaient pas de fonds politiques (contrairement aux Anglais en Malaisie). Un simple sergent et même un officier de renseignements de bataillon étaient obligés parfois de prendre sur leur solde pour payer les agents et acheter tout le nécessaire. A quelques jours de sa mort (octobre 1946), le sergent Chaumont de Guitry écrivait : « Je crois qu'une des grandes causes de notre carence en Indochine, c'est qu'on n'a pas assez développé, aidé, soutenu, financièrement et moralement, les services de renseignements et de propagande ». (201)

L'action purement militaire (à la fois défensive et offensive) du poste doit se doubler d'une activité sociale, c'est-à-dire rétablir la liberté de circulation et de commerce, assurer la réouverture des marchés, permettre aux écoles de fonctionner à nouveau, faire en sorte que la justice et l'administration reprennent leurs droits sans oublier la sécurité et la santé publique ; bref, tout ce qui était nécessaire pour gagner (et surtout garder) la confiance des populations.

En 1947-1948, le brigadier-chef Georges Dartiguenave séjourna pendant dix-huit mois en Centre-Annam, dans des postes situés en campagne (entre Hué et Tourane), « dans le cadre de la pacification ». Ces forts se dressaient à la fois près des villages et des rizières, à l'orée d'une épaisse brousse avec de multiples accrochages avec les Viêts, de jour comme de nuit ; chaque après-midi, les marchés des gros villages étaient étroitement surveillés ; d'ailleurs, ils servaient généralement au ravitaillement des troupes du secteur, en particulier pour le riz, les poissons et les fruits tropicaux. L'accueil de la population était chaleureux, allant parfois jusqu'à « une certaine fraternité » ; des dînersétaient quelquefois organisés avec les maires des villages (par exemple pour le 14 juillet) (202).

En 1950-1951, le lieutenant Norbert Delpon, commandant de compagnie (environ 100 hommes) en Centre-Annam (entre Hué et Quang Tri) était « en fait un administrateur civil et militaire, à part entière dans le cadre d'un quartier ». (L'équivalent d'un canton). La plaine annamitique était « très contrôlée par des postes », les rebelles étant peu à peu « rejetés vers les montagnes par les progrès de la pacification ». Les postes étaient « seulement harcelés » de nuit où les embuscades étaient systématiques des deux côtés. Les accrochages avec l'ennemi retranché dans la Cordillère annamitique étaient « rapidement dominés » : deux pièces d'artillerie appuyaient une patrouille engagée dans un secteur difficile ; des patrouilles aériennes de deux avions pouvaient intervenir, en utilisant éventuellement le napalm (203).

Le sergent Guy de Chaumont-Guitry a séjourné deux ans (1947-1948) en Cochinchine, d'abord, en assurant des missions d'inspection de postes (à bord d'un scout-car américain) tous les jours dans un rayon d'une centaine de kilomètres, ensuite en occupant plusieurs postes successifs, avant de disparaître dans la tourmente indochinoise. Il a laissé de nombreuses lettres, publiées en 1951. Cette correspondance est très rarement citée par les historiens, et encore moins utilisée dans les ouvrages sur la guerre d'Indochine. Et pourtant, ces écrits témoignent d'une étonnante lucidité vis-à-vis des hommes politiques et des chefs militaires. Il exprime des jugements sévères sur les faiblesses et les tares de l'administration et de l'armée, sans méconnaître les qualités de l'adversaire et la justice relative de sa cause. Nous allons essayer de faire une synthèse de ses réflexions sur deux ans de pacification en Cochinchine.

« La vraie guerre » c'était toujours dans la brousse, à travers les rizières inondées, sur les diguettes boueuses, dans les fourrés touffus, en équilibre sur les ponts de singes, scrutant les arroyos, ou se déplaçant en sampans. Les villages étaient presque toujours déserts, à part quelques enfants et quelques vieilles ; les Viêts contraignaient les habitants à fuir à l'approche des troupes françaises. A notre passage, c'est partout le vide, le désert : personne dans les champs, personne dans les maisons, mais tout était cultivé et propre. On montait de grandes opérations, en mobilisant deux ou trois bataillons, en encerclant un immense secteur, en marchant toute la journée pour prendre en fin de compte quatre ou cinq rebelles, récupérer quelques armes et documents, alors que de source indiscutable, il y avait de trois à quatre cents rebelles dans la région. « La grosse patte du lion était tombée à côté et le moustique s'était envolé, simplement parce qu'il était renseigné ». Les bandes rebelles s'étaient enfuies par les failles, car il était impossible de faire l'encerclement au coude à coude. « Nous luttons avec une armée régulière et des méthodes européennes contre des bandes qui emploient des méthodes de guérilla » (lettre du 10 septembre 1948)… « On ne s'est pas adapté à la guerre de ce pays ; on n'a pas compris que pour neutraliser les grandes bandes, il fallait supprimer l'infrastructure administrative, ce qui n'est possible qu'avec la collaboration d'anciens Viêts qui restent sur place » (lettre du 26 août 1948). « Depuis 1945, la situation ne fait qu'empirer : ou bien le mouvement est irrésistible (et il ne nous reste qu'à partir), ou bien la méthode est mauvaise » (lettre du 20 août 1948). L'insécurité s'installait dans la région : « Dans les faubourgs de Saïgon, on n'est pas en sûreté. Autour des postes, la zone de sécurité s'étend peut-être à cent mètres. Ici les notables n'osent jamais s'aventurer à cent cinquante mètres du poste sans être plusieurs et en armes. En plein jour, les Viêts sont à deux cents mètres du poste » (lettre du 3 mai 1948)… « Nous sommes sur une défensive perpétuelle et rien de plus. Ce n'est pas comme cela qu'on pacifie » (lettre du 27 juin 1947)… « La solution me parait absolument sans issue au point de vue militaire. Nous tenons les villes et une nuée de petits postes ; nous défendons tant bien que mal nos axes de communication, et il nous sera impossible d'obtenir d'autres résultats. Nous tenons sans plus. Et l'armée ne peut faire que cela, en attendant une solution diplomatique » (lettre du 4 octobre 1947) (204). Peu à peu la lassitude se faisait jour parmi les combattants. « Il y a des heures où nous sommes si découragés que nous avons envie de tout abandonner. Les postes toujours attaqués, les routes toujours coupées, les convois que l'on doit obligatoirement escorter, les attentats contre les isolés, les coups de feu dans toutes les directions chaque soir, et comme encouragement, l'indifférence de la France. » (Lettre du 17 juin 1947) (205).

Comme certains officiers français, notre sergent, qui connaissait son histoire, essayait de tirer profit des leçons de la guerre de conquête en suivant « les principes de pacification et d'organisation » de Gallieni et de Lyautey. Le 5 avril 1948, il s'installait à Ba-Queo, un poste sur la Route Coloniale n°1, à la sortie des faubourgs de Saïgon. Peu à peu, il nettoyait le secteur hameau par hameau ; à ce moment, « les agents de recherche » se transformaient en groupe d'auto-défense ; la population était recensée ; les Viêts perdaient du terrain ; ils perdaient la confiance des habitants ; les notables étaient rétablis et le hameau était pacifié. Le poste pouvait continuer son action plus loin, à condition de bien tenir en main le secteur pacifié, afin d'éviter le retour des rebelles (206). Mais toute cette action ne pouvait aboutir qu' « avec du temps », ce qui n'était guère possible avec le système de relève fréquente des unités (parfois tous les quatre ou cinq mois) qui s'accompagnait d'une longue période de flottement, mise à profit par l'adversaire (207). Trop souvent, tout reposait sur l'initiative personnelle du chef de poste. A un jeune chef imaginatif et entreprenant, le poste ouvrait de multiples perspectives, car, il était parfois le seul représentant de l'autorité sur un territoire immense, où il pouvait acquérir une importance considérable. Malheureusement, dans leurs témoignages, de nombreux chefs de poste déploraient leur solitude, leur manque de moyens et l'incompréhension de leur hiérarchie. Le poste devenait souvent un petit camp retranché, dont la garnison se bornait à assurer les ouvertures de routes pour la journée, ce qui renforçait l'emprise du Vietminh sur les populations environnantes. Enfin, maints chefs de poste vivaient dans « la peur » d'être trahis, d'être assassinés dans leur sommeil, ou d'être submergés par des vagues hurlantes nocturnes. « Il y avait comme un aspect médiéval dans ce conflit qui a hérissé le pays de tours et de postes à donjon, dans cette guerre éclatée en mille petites guerres, que chacun menait à sa façon loin des bureaux de Saïgon, où tout seigneur civil ou militaire, vietnamien ou français, levait des supplétifs qu'il payait comme il pouvait, où l'armée fonctionnait par l'allégeance personnelle à des officiers amateurs de panache » (Jacques Dalloz,« La guerre d'Indochine, 1945-1954 », op. cit., p. 148) (208).

157 - En 1948-1949, on construisit plus de 500 tours en Cochinchine.

158 - Témoignage écrit du colonel Norbert Delpon. – Celui-ci, jeune lieutenant dans le secteur de Dong Hoï (centre Annam), au printemps de 1950, vit des centaines de tours attaquées et détruites, dans la même nuit par les Viêts. Ayant refusé d'en reconstruire dans son quartier, il fut sanctionné de huit jours d'arrêts et obligé de se conformer aux ordres : il fit aménager une tour inoccupée la nuit…

159 - Témoignage de Roger Lazard.

160 - Parfois, sur ces pitons, on laissait subsister quatre grands arbres magnifiques pour édifier le mirador, surmonté d'un drapeau tricolore. Des marches en bois ou creusées dans la pierre (jusqu'à 180) permettaient d'accéder au poste.

161 - Témoignages de Louis Murat, de Roger Lazard, de Claude Thomas, de Félicien Pradelles et d'Albert Brochet. - Voir également le plan du poste de Dak-Song, secteur de Ban Mé Thuot (Sud- Annam), dressé en 1949 par le garde républicain Marc Giraud, décédé. Nous remercions très simplement son fils Joël Giraud, professeur agrégé d'histoire au Lycée Emile Roux de Confolens (Charente), de nous avoir transmis le précieux document.

162 - FALL (Bernard), « Indochine (1946-1962). Chronique d'une guerre révolutionnaire », Paris, Robert Laffont, 1962, pp. 170-172.

163 - En 1953, il y avait dans toute l'Indochine 2 200 postes, y compris au Laos et au Cambodge.

164 -Témoignage de Jean-Aimé Diaz.

165 - Durant l'été 1952, dans la région de Sontay (à 70 km à l'ouest d'Hanoï), le jeune lieutenant Jacques Guichard disposait d'un sergent-chef adjoint, d'un sergent et d'un radio pour encadrer deux sections (50 à 60 hommes) de supplétifs. Témoignage écrit du général Jacques Guichard.

166 - BODIN (Michel), « La France et ses soldats, Indochine, 1945-1954 », Paris, L'Harmattan, 1996, pp. 90-91.

167 - Dans ces parachutages, son beau-frère lui envoyait quelquefois le journal « Le Monde, « extrêmement utile, parfois démoralisant en voyant ce qui se passait en Métropole. »

168 - Témoignage anonyme d'un lieutenant-colonel. – En ce qui concerne les morts, voir l'ouvrage, à diffusion confidentielle, de Louis-Charles VIGNAUD, « L'innocence perdue ou un adolescent d'Allouè (Charente) en Indochine », 2006, pp. 37-38 : « Les tombes ont été creusées entre deux paillotes et un croquis de l'emplacement soigneusement effectué. Une bouteille contenant les renseignements relatifs à chaque cadavre est placée sous leur tête, la terre partout égalisée et les paillotes alentour brûlées pour qu'il ne reste que des cendres. Les Viêts qui seraient tentés de déterrer les corps pour en faire un instrument de propagande en auront la tâche rendue plus difficile par ce camouflage. Ce genre d'exposition macabre s'est déjà produit, nous dit-on, pour montrer aux nha-qués (paysans) que les formes descendues sous une grande aile blanche ne sont pas des êtres supérieurs, mais des hommes comme les autres. »

169 - Compte rendu du garde républicain Marc Giraud décédé. – Voir BEAUDOUNET (J), MALABRE (J), La Gendarmerie en Indochine, « Revue historique des Armées », n° 169, décembre 1987.

170 - La distinction entre supplétifs et partisans n'a jamais été clairement établie. Lucien Bodard parle « d'occupation des Jaunes par des Jaunes », lorsqu'il évoque les supplétifs.

171 - Témoignage écrit du général Jacques Guichard.

172 -Témoignage du général Jacques Guichard. - Dominique de LA MOTTE, « De l'autre côté de l'eau, Indochine, 1950-1952… ». op. cit. pp. 52-53.

173 - Témoignage écrit de Lucien Layus Coustet.

174 - « L'Armée française dans la guerre d'Indochine… », op. cit., pp. 139-141. – BODIN (Michel), « La France et ses soldats, Indochine, 1945-1954... », op. cit. pp. 73-91. Deux témoignages anonymes.

175 - Témoignages de Louis Murat, Roger Lazard, Georges Dartiguenave, Claude Thomas, Félicien Pradelles et un anonyme.

176 - Témoignage anonyme. - En 1953, au Sud-Annam, l'armement d'un poste tenu par une cinquantaine de supplétifs Moï était le suivant : deux mitrailleuses et un mortier de 60 à l'intérieur du fort ; un fusil-mitrailleur, des armes automatiques françaises et des fusils anglais (témoignage de Félicien Pradelles).

177 - CHAUMONT-GUITRY (Guy de, « Lettres d'Indochine », Paris, Alsatia, 1951, pp. 82-83. En 1952, le lieutenant Jacques Guichard n'avait qu'un armement sommaire pour sa compagnie de supplétifs : un fusil-mitrailleur par section, quelques mitraillettes Sten et de vieux fusil Mauser 98.

178 - Témoignages de Louis Murat, et de Roger Lazard. - On manquait de moyens, surtout en radio, ce qui était primordial ; le poste SC300 fonctionnait rarement à cause de l'humidité. « Le poste isolé qui n'a pas de radio, et il y en a beaucoup, est sûr de disparaître un jour ou l'autre » (lettre du 28 avril 1947 du sergent Guy de Chaumont-Guitry, p. 57).

179 - RIGNAC (Paul), « La guerre d'Indochine en questions », Indo Editions, 2009, pp. 59-60.

180 - Témoignage du colonel René Delmas.

181 - Témoignage de Claude Thomas et un témoignage anonyme.

182 - Nous avons pu lire la correspondance de deux officiers qui constitue des témoignages précieux avec toutefois une double réserve, celle d'un officier et celle d'un époux soucieux de ne pas accroître les inquiétudes d'une fiancée et d'une jeune épouse. Dans cette correspondance, deux sujets prédominent : le départ et l'arrivée des lettres, et les vicissitudes climatiques connues dans une région donnée par l'intéressé.

183 - Lettres du capitaine de frégate Guy Tandonnet des 22 et 23 novembre 1950.

184 - Témoignage d'Henri Rohart.

185 - Témoignage d'Albert Brochet. – Voir aussi Amédée THEVENET, « La guerre d'Indochine, racontée par ceux qui l'ont vécue (1945-1954) », Paris, Editions France-Empire, 2001, pp. 254-271.

186 - Lettres du capitaine Laporte Many (décédé) du 29 avril 1948 et du 23 janvier 1949.

187 - THEVENET (Amédée), « La guerre d'Indochine… », Op. cit., pp. 75-76 et 283-284. - FALL (Bernard), « Indochine (1946-1954), Chronique d'une guerre révolutionnaire… », Op. cit., pp. 172-178.

188 - En cas d'attaque, ces éléments étaient pratiquement sacrifiés.

189 - Témoignage du légionnaire Antoine Pena Sanchez.

190 - En mai 1950, dans un poste du Centre-Annam, le lieutenant Norbert Delpon n'avait dans son poste ni électricité ni groupes électrogènes, ce qui posait de sérieux problèmes en cas d'attaques massives de nuit. Il avait été obligé d'aménager des caniveaux en ciment, remplis d'essence et allumés au milieu d'un assaut éventuel, en avant des défenses.

191 - CHAUMONT-GUITRY (Guy de), « Lettres d'Indochine… », op. cit., p.160, lettre du 20 août 1948.

182 - Témoignage du général Jacques Guichard.

193 - Des mines, parfois mal camouflées, étaient reposées à nouveau contre les Viêts.

194 - Quand un éclaireur écartait les branchages, une mise à feu par relâchement faisait exploser les mines.

195 - Déodat du PUY-MONTBRUN, « Les chemins sans croix », Paris, Presses de la Cité, 1964, p. 131.

196 - Un tirailleur algérien avait eu la jambe arrachée par une mine anti-personnelle. Le village était déserté. Seul un vieillard terrorisé était accroupi non loin du drame ; un fil de nylon attaché à la cheville prouvait à l'évidence qu'il avait déclenché la mine : il y avait été contraint par un commissaire politique. Témoignage de Lucien Layus Coustet.

197 - « Un autre jour, dans un village, un tirailleur tirait nerveusement sur des paniers qu'il avait vus bouger ; effectivement, il y avait l'entrée d'une cache sous ces grands objets qui ne pouvaient pas s'animer tout seuls. L'officier de renseignement tira une semonce de coups de pistolet dans l'orifice, et trois Viêts apeurés sortirent les bras en l'air ». Témoignage écrit du colonel Delpon.

198 - Témoignage d'Albert Brochet.

199 - Pour les principaux paragraphes précédents, témoignages de Georges Dartiguenave, Jean-Aimé Diaz, Lucien Layus Coustet, Albert Brochet et du colonel Norbert Delpon.

200 - Témoignage écrit du colonel Norbert Delpon.

201 - CHAUMONT-GUITRY (Guy de), « Lettres d'Indochine », Paris, Alsatia, 1951, pp. 133,136, 185-186.

202 - Témoignage de Georges Dartiguenave.

203 - Témoignage oral du colonel Delpon.

204 - CHAUMONT-GUITRY (Guy de), « Lettres d'Indochine », Paris, Alsatia, 1951, pp. 69,93-94, 106-107, 112, 129, 156-159 et 160.

205 - Idem, p. 74.

206 - Idem, p.160 - C'était « la méthode de la tache d'huile », préconisée par Lyautey. Le lieutenant- colonel David GALULA, le principal stratège français du XXème siècle, a repris cette méthode dans son ouvrage intitulé, « Contre-insurrection. Théorie et pratique », Paris, Economica, 2008, pp. 171-179. Pour lui, la victoire des insurgés n'est pas une fatalité : en s'adaptant à la situation, le gouvernement de contre-insurrection peut s'assurer du soutien de la population, qui est la clé du succès. Son approche de la question est avant tout politique, sans recours systématique à la violence.

207 - Dans la lettre du 9 octobre 1948 (p. 169), le sergent de Chaumont-Guitry faisait une longue synthèse de son séjour en Indochine, à quelques semaines de sa disparition : « N'ayant pas réagi au début de façon efficace, contre une révolte peu importante, nous avons laissé se multiplier les organismes Vietminh qui font de la propagande, de l'action politique, de l'instruction, et noyautent ainsi la masse. Nous nous acharnons à taper dans l'eau pour saisir des bandes insaisissables, et nous laissons la population sous le contrôle rebelle, faute d'avoir réalisé que c'était ce qu'il fallait à tout pris empêcher. Nous avons voulu faire du prestige, tout tenir, ou peut-être sauvegarder les intérêts des colons, en permettant une circulation à travers le pays entier ; mais au prix de quelques sacrifices ! Or, chaque jour, l'emprise communiste se fait plus forte.

Nous n'avons qu'une propagande dérisoire en face de celle des Viêts. Nous jouons le jeu de l'indépendance avec des réticences ridicules, et finalement nous serons, malgré tout obligés de tout céder sans même avoir le bénéfice du geste, en donnant aux Annamites le sentiment qu'ils nous ont arraché la victoire de vive force. Nous aurons alors magistralement perdu la face sur toute la ligne ».

208 - Témoignages de Félicien Pradelles et de Jean-Aimé Diaz – RIGNAC (Paul), « La guerre d'Indochine en questions », Indo Editions, 2009, pp. 59-62. - Dominique de LA MOTTE, « De l'autre côté de l'eau, Indochine 1950-1952… », op. cit., pp. 17-30 et 101-111.

LE TOURNANT DU CONFLIT (1948-1950)

ET L'ARRIVÉE DU GÉNÉRAL DE LATTRE (1951)

« Toute vérité dissimulée devient vénéneuse ». Nietzsche

« Il peut survenir une catastrophe en Indochine, il ne peut pas y surgir un miracle ». Rapport de général de Lattre au gouvernement en septembre 1951.

En janvier 1947, le général Leclerc adressait un rapport au Président de la République sur sa mission en Indochine : « nous avons devant nous une minorité, un parti, solidement organisé, qui s'impose par la terreur, sans doute, et qui se proclame le porte-drapeau de l'idée nationale. Cette idée nationale jointe à la xénophobie, à la haine du Jaune contre le Blanc, représente réellement un facteur peut-être encore diffus dans la masse, mais existant néanmoins ». Ensuite, le général faisait un large bilan de la situation militaire dans les différents secteurs du Vietnam (209), sans oublier l'état sanitaire et le moral des troupes. « Nous trouvons devant nous des gens bien armés. L'effectif ne compte pas pour eux, seul le nombre d'armes importe. Ils sont bons pour la défensive, très bons pour la guérilla, médiocres pour l'attaque, souvent fanatiques, comme le prouvent les atrocités d'Hanoï. En outre, dans le Sud, les « comités d'assassinats » et « comités d'autodéfense » sont peut-être plus dangereux que les bandes organisées ». Les conclusions de Leclerc étaient nuancées : « Devant une telle situation, la solution, complexe et probablement longue à venir ne pourra être, que politique. Il s'agit de composer avec un nationalisme xénophobe qui s'éveille, de le canaliser afin de sauvegarder, au moins en partie, les droits de la France ». Avec qui négocier désormais ? Le général proposait différentes perspectives : une solution politique pourrait être trouvée soit avec le Vietminh, soit avec une partie du Vietminh, soit avec un autre interlocuteur (210).

Après le rejet par Hô Chi Minh des propositions françaises d'armistice (1er mai 1947), les dirigeants français tentèrent de mettre en place un nouveau pouvoir vietnamien sous l'égide de l'ex-empereur Bao-Daï. Le 5 juin 1948, les accords de la baie d'Along étaient signés entre le haut-commissaire Emile Bollaert et Bao-Daï, en présence du général Xuan, chef du « gouvernement central vietnamien » : « La France reconnaît solennellement l'indépendance du Vietnam, auquel il appartient de réaliser librement son unité. De son côté, le Vietnam proclame son adhésion à l'Union Française en qualité d'Etat associé à la France. L'indépendance du Vietnam n'a d'autres limites que celles que lui impose son appartenance à l'Union Française. Dès la constitution d'un gouvernement provisoire, les représentants du Vietnam passeront avec les représentants de la République Française, les divers arrangements particuliers convenables, d'ordre culturel, diplomatique, militaire, économique, financier et technique ». (211)

Pour le sergent Chaumont-Guitry, la question d'Indochine n'était pas réglée par l'accord de principe entre Bollaert et Bao-Daï : « Je trouve même que l'on n'a guère avancé dans la solution de la question, car le point essentiel qui consistait à fixer les limites de l'indépendance n'est pas résolu. Aucun statut vraiment précis de l'Union Française n'existe, et il reste à se mettre d'accord sur tous les points où nous avons buté avec Hô Chi Minh. » Bao Daï semblait décidé à s'entendre avec la France, mais l'accord demanderait du temps avant d'être effectivement réalisé. « Tout cela a été accueilli ici avec beaucoup d'indifférence : les masses ne sont pas remuées. Elles ne comprennent qu'une chose, c'est qu'elles sont lasses et malheureuses, tiraillées entre le Vietminh et les Français, qui ne leur paraissent pas meilleurs les uns que les autres ». (212)

Après les accords de la baie d'Along, Bao-Daï négocia pendant plus d'un an pour obtenir de substantielles améliorations aux propositions initiales. Les pourparlers s'achevèrent le 8 mars1949 par un échange de lettres entre Bao-Daï et le président de la République Vincent Auriol. En avril 1949, à la suite d'un référendum, la Cochinchine était réintégrée au sein du Vietnam. Alors, Bao-Daï pouvait revenir en Indochine, non pas comme empereur, mais en tant que chef « de l'Etat du Vietnam », proclamé le 2 juillet 1949.

L'année 1949 se terminait par la signature solennelle, le 30 décembre à Saïgon, de trente conventions, organisant une première série de transferts de compétences à l'Administration Vietnamienne, en application des accords du 8 mars : justice (partiellement), domaine militaire, économie, finances, travaux publics, domaine culturel, santé, information et personnel. Cette cérémonie consacrait, en principe, la souveraineté du Vietnam (213).

En mai 1949, le ministre de la Défense Paul Ramadier, inquiet de l'évolution du conflit, -alors que Mao Tsé Toung était en passe de gagner la guerre civile chinoise- envoya en mission en Indochine le général Revers. Il parcourut le pays, rencontra de nombreuses personnalités, et tira les conclusions de ces quelques semaines dans un volumineux rapport. Il se montrait sceptique quant à la solution Bao-Daï, et pessimiste quant à la situation militaire. « Notre contrôle n'atteint pas la moitié de la population, et encore, dans des zones où le terrorisme sévit. Dispersion trop grande des petits postes. Matériel usé et fatigué ». Il convenait de développer les forces armées vietnamiennes, d'évacuer les postes les plus exposés comme Cao Bang, (afin de mieux tenir « le Tonkin utile ») et de concentrer les pouvoirs civils et militaires dans les mêmes mains. Malgré les critiques que ce plan souleva, la suite des événements a prouvé qu'il était bon (214).

Le 1er octobre 1949, Mao Tsé Toung proclamait la République populaire de Chine. L'arrivée des troupes communistes chinoises aux frontières du Tonkin va bouleverser la donne du conflit. En janvier 1950, la République démocratique du Vietnam (R.D.V.) était reconnue diplomatiquement par la Chine, l'U.R.S.S. et les autres démocraties populaires. En février 1950, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne répliquaient par la reconnaissance des Etats associés d'Indochine. Désormais, chacun des deux Vietnam s'identifiait à l'un des camps de la guerre froide : le Vietnam de Bao-Daï, au « monde libre » ; le Vietnam de Hô Chi Minh, au monde communiste. Le 25 juin 1950, commençait la guerre de Corée. Dès lors, pour l'administration américaine, l'Indochine devenait une « région clé » dont la perte serait grave pour les intérêts américains. En août 1950, débarquaient à Saïgon les premiers navires chargés de matériel américain (215). L'Asie s'enfonçait inexorablement dans la guerre froide, dont l'Indochine était l'un des fronts chauds.

La Chine allait apporter une aide militaire, médicale, politique et économique aux troupes du Vietminh ; des conseillers politiques et militaires de haut niveau étaient dépêchés auprès des dirigeants vietnamiens. L'aide chinoise permettait aux Viêts de disposer d'un vaste sanctuaire et d'introduire des doses croissantes de guerre conventionnelle dans ce qui n'était jusqu'alors qu'une guérilla isolée. Le résultat ne se fit pas attendre : au début du mois d'octobre 1950, les troupes françaises étaient piégées dans une gigantesque embuscade et devaient évacuer successivement, dans le plus grand désordre, les grands postes frontaliers du Nord-Tonkin, de Lao Kay à Lang Son, en passant par Cao Bang (216) ; c'était la première défaite française en Indochine depuis 1945, entraînant la perte de plus de 4 000 hommes appartenant à des unités d'élite (217). En quittant Langson, qui n'était nullement menacé, le colonel Constans abandonnait au Vietminh des stocks considérables de vivres et de munitions (218) ; en effet, sous prétexte de ne pas donner l'éveil, on ne procéda à aucune destruction préalable.

Pour le président de la République, Vincent Auriol, « cela est la conséquence d'erreurs criminelles. Y-a-t-il un service de renseignements pour nous prévenir ? Pourquoi n'avoir pas évacué les militaires en avion comme pour la population civile ? Les renseignements ont été absolument inexistants » (219). Le combattant Jean-Paul Nouvel a participé à la récupération de quelques centaines de soldats complètement épuisés qui avaient réussi à s'échapper à travers la jungle de l'enfer de la R.C.4. L'évacuation de Langson a été peu glorieuse : les militaires avaient ordre d'abandonner la population, (en pleurs), mais la plupart des Européens quittèrent la ville en autobus pour former l'arrière-garde de la colonne. Pour notre ancien combattant, l'abandon de Cao Bang et de Langson a été une « erreur tactique », car la frontière avec la Chine était désormais totalement ouverte, plus rien n'entravait le passage des hommes et des armes (220).

Les conséquences de la bataille des frontières ont été immenses, aussi bien sur le plan du commandement que sur le moral des troupes qui était franchement atteint. Le général Giap affirmait pouvoir prendre bientôt Hanoï et le delta du Fleuve Rouge. Pris de panique, le commandement ne pensait qu'à prendre des dispositions de repli ; des postes étaient évacués, sous prétexte de resserrer le dispositif et d'assurer la sécurité. On avait donné l'ordre d'évacuer les femmes et les enfants.

Les témoignages de deux officiers expriment bien la démoralisation de l'armée. « Il est difficile de se faire une opinion réelle, mais il semble qu'il suffirait de bien peu de choses pour que tout s'arrange ici. Mais, il faudrait une grande énergie, une grande habitude du gouvernement et une bonne connaissance des caractères indigènes ; un peu d'argent et surtout les pouvoirs permettant de museler les Blancs et les intellectuels indigènes. On ne peut pas se faire une idée de l'état de décomposition et d'incohérences de toute cette Indochine. Je sais bien que les ordres qui viennent de France ne rendent pas les choses faciles, mais, tout de même, ce n'est pas avec les méthodes actuelles que nous pouvons faire quelque chose d'efficace ici. Il y a là à la fois trop de monde et pas assez, trop d'ordres et pas assez de directives fermes et continues » (221). De son côté, un jeune capitaine d'artillerie écrivait à la même époque : « Le Tonkin s'est certainement laissé

complètement partir à vau-l'eau. En tout cas, ce que je découvre est décourageant et effarant. L'incurie, l'inaptitude sont ici d'une grandeur impensable. Et depuis le temps que cela dure, les résultats sont à la mesure de ce qu'on peut attendre d'un pareil comportement prolongé. A Hanoï, ambiance curieuse. Un certain affolement a, paraît-il, régné lors des derniers événements. Le calme est revenu » (222).

Dans les annales militaires de l'Indochine, 1951 sera « l'année de Lattre ». Le 6 décembre 1950, le prestigieux général de Lattre de Tassigny était nommé haut-commissaire de France et commandant en chef des troupes en Indochine (223). Le « personnage » du général de Lattre n'était pas attendu avec enthousiasme par tous. Certains lui reprochaient ses manies, son autoritarisme, voire sa mégalomanie. Pourtant, il apparaît que son courage, sa force de caractère, son intelligence, une autorité et un ascendant naturel liés à un charme incontestable l'aient emporté largement sur ses défauts. Le 17 décembre 1950, arrivé à Saïgon, il commençait les premiers limogeages (224). Le 19 décembre, à la nuit tombante, il présidait un défilé à Hanoï, en défi au Vietminh dont la radio avait annoncé la prise prochaine de la ville. Après le défilé des troupes, il s'adressait pour la première fois aux civils et aux militaires : « Je vous apporte la guerre mais aussi la fierté de cette guerre. Notre combat est désintéressé. Nous ne nous battons pas pour la domination, mais pour la libération. L'ère des flottements est révolue. Je vous garantis, Français et Vietnamiens, que désormais, vous serez commandés ». (225) Homme de théâtre comme de Gaulle, de Lattre s'employait à frapper les esprits. Il avait le goût de la parade et du panache, le sens de la formule et de l'attitude. Séduisant les officiers subalternes, -« Je suis venu pour les lieutenants et les capitaines »-, cet « artiste du commandement » s'imposait d'emblée au Corps expéditionnaire comme le chef attendu.

L'attaque redoutée du delta eut bien lieu le 13 janvier 1951 à Vinh Yen, une position clé située à une cinquantaine de kilomètres au Nord-ouest de Hanoï. Le général de Lattre riposta en mobilisant tous les moyens disponibles et en surprenant l'ennemi par des bombardements au napalm utilisé pour la première fois en Indochine. Le 17 janvier, les troupes de Giap se retiraient. Première offensive « classique » de l'armée vietminh. Vinh Yen était une bataille remportée par le corps Expéditionnaire, sans que celui-ci puisse exploiter sa victoire (226).

Dès le 19 janvier 1951, le capitaine de frégate Guy Tandonnet écrivait : « L'affaire de Hanoï a l'air de se tasser. Ce sacré roi Jean a l'air de réussir. Tant mieux. Au moins, maintenant, on contient les rebelles. C'est beaucoup, mais ce ne sont pas encore de véritables victoires. Il faudrait davantage de monde, davantage de moyens, et surtout davantage de décisions et de cohésion ; ce sont ces deux dernières qualités qui manquent le plus ». Un mois plus tard, il précisait sa pensée : « Le roi Jean est revenu ! Les militaires valsent dans tous les sens et sont dans une excitation et un affolement indicibles. On passe à l'offensive avec une énergie farouche. Que sortira-t-il de tout cela ? L'avenir le dira. Il est certain, en tous cas que, dès son arrivée, cet homme a redonné cohésion et allant là où il n'y avait que pagaille et mollesse, pour ne pas dire plus. Peut-être s'excite-t-il trop ? Je ne sais pas ; en tout cas, il agit et fait agir. C'est une bien grande qualité et qui, de plus en plus, n'est l'apanage que de bien peu de gens actuellement en France » (227).

Après avoir frappé à l'ouest du delta, le général Giap fit une nouvelle tentative au nord, dans la zone de Dong Trieu, une bourgade située à une cinquantaine de kilomètres de Haïphong ; la présence de grottes calcaires offrait à ses troupes des abris efficaces contre l'aviation française. La bataille de Dong Trieu se déroula du 23 au 31 mars 1951, avec la participation de certains éléments de la flotte française, en particulier du croiseur « Duguay-Trouin ». La manœuvre de rupture de la ligne de communication entre Haïphong et Hanoï se solda par un nouvel échec (patent, mais non déterminant) du Vietminh.

Au mois d'avril 1951, notre capitaine de frégate notait : « Les Viêts ont eu deux échecs très durs, l'un en janvier, l'autre cette fois-ci. Au fond, on ne voit pas très clair dans les intentions des Viêts. On dit qu'ils abandonneraient la lutte régulière pour reprendre leurs activités de guérilla » (228).

A la fin du mois de mai 1951, le Vietminh réitérait ses efforts pour percer par le sud du delta, le long de la rivière Day, l'un des bras du Fleuve Rouge. Lors de la bataille du Day (29 mai-7 juin 1951), les troupes de Giap attaquèrent seulement de nuit et se camouflèrent de jour ; de plus, elles évitèrent de s'en prendre au gros des forces françaises. Le 30 mai, le lieutenant Bernard de Lattre trouvait la mort à Ninh-Binh à la tête de son unité de supplétifs. Comme les précédentes, cette troisième offensive Viêt se terminait par un échec. L'officier d'Etat-Major, Raymond Laporte-Many, relatait ainsi les faits : « nous avons eu des combats très sévères. Je crois que c'est plus dur que tout ce qui avait été vu jusque là en Indochine. Les Viêts n'ont jamais franchi le Day et dépassé Ninh-Binh, du moins ceux qui avaient un rôle de combattants. Je ne parle pas de ceux qui venaient faire la récolte du riz pendant que nous nous occupions des premiers, ce qui leur a causé des pertes effroyables. Nous leur avons compté à ce jour plus de 1 000 morts réguliers (229) et récupéré de quoi armer un bataillon. Ce que l'on récupère sur le terrain n'est jamais qu'une infime partie de leurs pertes, car ils ont l'art de jeter leurs armes dans les rizières où on ne les retrouve plus (eux non plus en général) et de remporter ou dissimuler leurs cadavres… Au lieu de durer une demi-journée et de porter sur un bataillon, cela a duré dix jours et avec 12 à 15 bataillons » (230).

Après avoir renoué avec les victoires, de Lattre ordonna la construction d'une ligne de fortification autour du « delta utile ». Elle fut d'une utilité très relative pour lutter contre les troupes locales et régionales qui « pourrissaient » le delta. Elle n'arriva pas à résoudre le problème récurrent de la trop grande visibilité du Corps Expéditionnaire face à un adversaire insaisissable, fondu dans la population (231).

Sur le plan politique, il contraignit Bao Daï à faire face à ses responsabilités, en particulier en créant une véritable armée nationale vietnamienne (240 000 hommes, en janvier 1952). Il incita la jeunesse vietnamienne à se battre pour son indépendance : « Si vous êtes communistes, rejoignez le Vietminh ; il y a là-bas des gens qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre ». (232) Sur le plan diplomatique, il voyageait beaucoup, en particulier aux Etats-Unis en septembre 1951. Il fallait convaincre l'opinion et les dirigeants américains de la justesse du combat mené en Indochine, discuter de coopération militaire et obtenir une aide accrue : en 1953, les Etats-Unis couvriront 40 à 50 % du coût total la guerre. Ce fut un réel succès. La mort prématurée du « général de feu » en janvier 1952 portait le dernier coup fatal à la présence française en Indochine (233).

209 - « En Cochinchine, chaque bataillon occupe en moyenne 6 000 km2, s'étend sur 100 kilomètres et veille sur 600 000 habitants environ ».

210 - « Leclerc et l'Indochine, 1945-1947» sous la direction de Guy PEDRONCINI, Paris, Albin Michel, pp. 379-382.

211 - DALLOZ (Jacques), « La guerre d'Indochine, 1945-1954 », Coll ; « Points Histoire », Seuil,

pp. 123-124.

212 - CHAUMONT-GUITRY (Guy), « Lettres d'Indochine... » op. cit., lettre du 15 juin 1948, pp. 136-137.-FERRANDI (Jean), « Les officiers français face au Vietminh, 1945-1954 », Fayard, 1966, p. 138 : « Bao rentre au Vietnam. Il se considère au-dessus des hommes et des partis. Mais aucun mouvement politique ne le soutient ; il n'a pas d'armée, il n'a pratiquement pas d'assise populaire. Mais beaucoup d'hommes de bonne volonté espèrent. »

213 - FOLIN (Jacques de), « Indochine 1940-1955. La fin d'un rêve », Paris, Perrin, 1993, pp. 191-202. Vincent AURIOL, - « Mon septennat 1947-1954 », Paris, Gallimard, 1970, pp. 167-171 et 195-198.

214 - FLEURY (Georges), « La guerre en Indochine, 1945-1954 », Collection Tempus, n° 33, Editions Perrin, 2003, pp. 363-369. - La divulgation du rapport Revers sera, quelques mois plus tard à l'origine de « l'Affaire des généraux ».

215 - Des cartouches à un porte-avion en passant par les pistolets-mitrailleurs, les chars et les avions, toutes les catégories de matériel militaire figureront dans les livraisons américaines, assurées par plus de 300 cargos de 1950 à 1954.

216 - De Langson à Cao Bang, la Route Coloniale n° 4 (R.C.4) allongeait ses 116 kilomètres en pleine zone Vietminh. La dernière portion de la chaussée, de That Khé à Cao Bang, traversait une région particulièrement difficile : une cinquantaine de kilomètres, au milieu de la forêt tropicale, à travers des gorges étroites, des cols élevés et des falaises abruptes particulièrement redoutées. Mal conduite par les officiers supérieurs français, sous-estimant l'adversaire et eux-mêmes divisés, l'évacuation de la garnison et de la ville de Cao Bang, inutilement coûteuse, se transforma en catastrophe militaire.

217 - « Les Chemins de la Mémoire », Ministère de la Défense, n° 192, mars 2009, dossier de Pierre JOURNOUD, la guerre d'Indochine, le tournant de 1949-1950, pp.7-10 ; - THEVENET (Amédée), « La guerre d'Indochine…», op .cit., pp. 105-110 et 128-140. - « Tout cela est absurde, encore plus absurde que le sera Dien Bien Phu », écrivait Lucien Bodard.

218 - Lorsque le Vietminh pénétrait dans Lansong, il s'emparait sans résistance de 13 pièces d'artillerie, 125 mortiers, 940 mitrailleuses, 1 200 fusils-mitrailleurs, 4 000 pistolets-mitrailleurs, 8 000 fusils, auxquels il faut ajouter 600 000 litres d'essence, 10 000 obus de 75 et presque autant de 105 et 155. Le général Giap écrira dans ses mémoires que cela lui permit d'équiper cinq régiments.

219 - Vincent AURIOL, « Mon septennat 1947-1954…», op. cit., p. 296. – RIGNAC (Paul), « La guerre d'Indochine en question…», op.cit ; pp. 77-83.

220 - Témoignage de Jean-Paul Nouvel. - D'après l'intéressé, il aurait fallu intégrer les Chinois nationalistes de Tchang Kaï Chek parmi les combattants du Corps expéditionnaire au lieu de les interner et de les renvoyer à Formose (Taïwan).

221 - Lettres du capitaine de frégate Guy Tandonnet des 12 et 22 novembre 1950.

222 - Lettres du capitaine d'artillerie Raymond Laporte-Many des 3 et 7 novembre 1950.

223 - « De Lattre est très grand seigneur, il est émouvant, il est sincère et l'armée est sa fierté », Vincent Auriol. Le général Raoul Salan le secondera dans la conduite des opérations militaires.

224 - Dans une lettre de la fin du mois d'octobre 1948, le sergent de Chaumont-Guitry écrivait : « Beaucoup ici souhaitent l'arrivée du général de Lattre. Il a ses défauts, mais il saurait donner un grand coup de balai à Saïgon, qui en a grand besoin… » (p. 172).

225 - GUERIVIERE (Jean de La), « Indochine, l'envoûtement », Seuil, 2006, pp. 122-123.

226 - FERRANDI (Jean), « Les officiers français, face au Vietminh », Fayard, 1966, pp. 155-157.

227 - Lettres des 18 janvier et 28 février 1951. – De son côté, le capitaine d'artillerie Raymond Laporte Many, travaillant désormais à l'Etat-Major, confiait les réflexions suivantes à son épouse : « Vous me demandez ce que l'on pense du général de Lattre. Je crois pouvoir dire que tout le monde, sauf ses victimes, en pensent le plus grand bien. D'abord, de principe : il a donné un coup de fouet terrible ; il a réveillé les courages endormis ; il a remonté le moral de chacun ; il a extirpé une bonne proportion d'incapables. Ensuite, dans la pratique : il vient de sauver le Tonkin ; personne n'avait eu l'audace de faire ce qu'il a fait ; or, il fallait que cela fut fait pour que tout ne soit pas perdu. Notez que la prochaine fois qu'il viendra ici, il me videra peut-être en cinq minutes. Je serai ulcéré, n'ayant pas conscience de le mériter. Il n'empêche que je maintiens tout ce que je dis » (lettre du 2 février 1951).

228- Lettres du capitaine de frégate Guy Tandonnet des 7 et 18 avril 1951.

229 - Comme les Viêts emmènent le maximum de morts pour camoufler leurs pertes, la règle courante, et le plus souvent exacte, est de multiplier par quatre le nombre de cadavres retrouvés.

230 - Lettre de l'officier d'Etat-Major, Raymond Laporte Many, du 9 juin 1951.

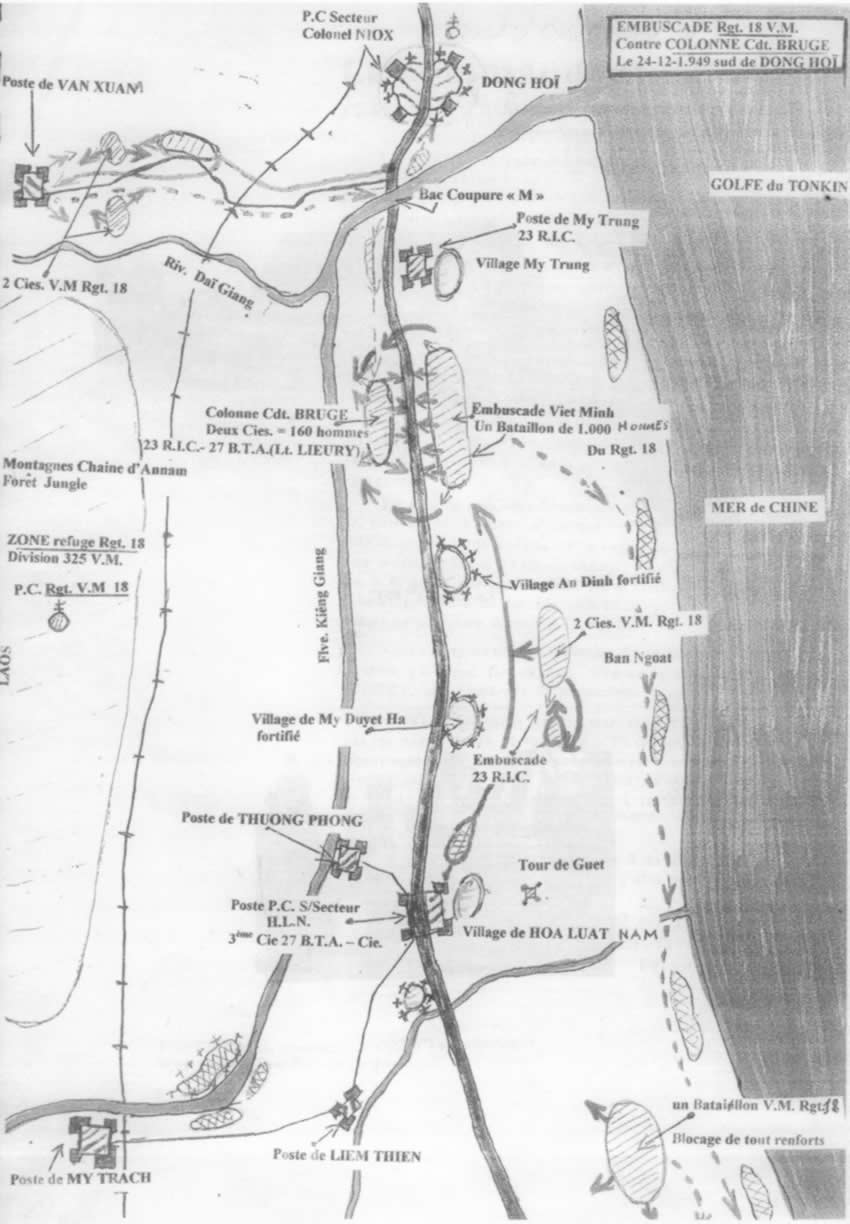

231 - Comme le disait un dirigeant vietminh, le Corps expéditionnaire était « aveugle », (il ne voit pas l'adversaire), « sourd », (il n'est pas renseigné) et « boiteux » (ses communications sont difficiles).

232 - FERRANDI (Jean), « Les officiers français face au Vietminh, 1945-1954…», op. cit., discours prononcé à Saïgon, le 11 juillet 1951, par le général de Lattre à la distribution des prix du lycée Chasseloup-Laubat, pp. 265-276. – « Avant de s'occuper de la jeunesse, il faut la comprendre et l'aimer », de Lattre.

233 - FERRANDI (Jean), op. cit., pp. 151-180. - DALLOZ (Jacques), op. cit., pp. 188-191. - FOLIN (Jacques de), « Indochine 1940-1955…», pp. 211-218. - RIGNAC (Paul), op. cit., pp. 85-88. - En novembre 1951, le général de Lattre confiait au général Salan : « Le Vietnam, c'est la grande chance de l'armée. C'est le grand rendez-vous de la France. C'est une guerre qu'il ne faut pas perdre, sinon le jeu maudit continuera en Tunisie, au Maroc, en Algérie, dans toute l'Afrique… ».

Tonkin – Le Delta

Don Ausseressés

LA GUERRE DE MOUVEMENTS (1950-1954)

« Le seul engin tout terrain est la volonté ». Leclerc.

« L'approche de la mort établit une sorte d'étroite complicité ». Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien.

« Le soldat n'est pas un homme de violence. Il porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite est d'aller sans faillir au bout de sa parole tout en sachant qu'il est voué à l'oubli ». Antoine de Saint-Exupéry.

L'Indochine a été le rêve d'Orient des Français. Il fallait « être privilégié » pour aller en Indochine jusqu'en 1939 (234). Tout changea avec la Seconde Guerre Mondiale. En 1945, la France refusa de renoncer à sa souveraineté sur l'Indochine. Dans la guerre qui s'ensuivit, la France affronta d'abord une guérilla (de plus en plus organisée et bien armée), puis à partir de 1950, une armée structurée, soutenue par la Chine communiste. Un conflit de décolonisation basculait dans la guerre froide.